Оглавление:

Культура общения — это часть культуры поведения, которая выражается прежде всего в языке, во взаимном обмене репликами и разговорами. Усвоение норм общения является результатом образования в самом широком смысле этого слова. Конечно, необходимо научить человека общаться, дать ему знание различных значений, в которых выражаются разные смыслы отношений, научить его соответствующим реакциям на действия и поступки других людей, помочь ему усвоить модель поведения, принятую в данной социальной среде.

Современное состояние общественного развития ставит новые задачи перед образованием детей дошкольного возраста. Большое значение придается проблеме воспитания культуры общения, в которой главную роль играет формирование коммуникативных функций языка как центрального звена в развитии ребенка. Язык выполняет множество функций в жизни ребенка. Первичной и первостепенной является коммуникативная функция — цель языка — быть средством общения. Целью общения может быть поддержание социальных контактов, обмен информацией. Все эти аспекты коммуникативной функции языка представлены в поведении ребенка-дошкольника и активно им управляются. Именно формирование языковых функций ведет ребенка к овладению языком, его фонетикой, лексикой и грамматикой. Если человек в первую очередь умеет слушать собеседника в процессе общения, при этом он правильно выражает свои мысли на хорошем языковом уровне, без сленга и просторечия, то о таком человеке можно сказать, что он в полной мере владеет культурой общения. Поскольку одной из важнейших составляющих культуры общения является речь, а значит, развивать коммуникативную культуру дошкольников нужно именно через формирование коммуникативных функций языка.

Существует определенное противоречие: несмотря на то, что языковой культуре детей всегда уделялось большое внимание в психолого-педагогической литературе, проблема развития культуры речи детей старшего дошкольного возраста остается актуальной.

Общение происходит раньше других процессов и присутствует во всех видах деятельности. Она влияет на психическое развитие ребенка и формирует личность в целом. Когда общение неадекватно, скорость формирования психических процессов замедляется.

Этапы развития потребности в общении

Общение является стороной целостной деятельности ребенка и определяется особенностями этой деятельности. Общение — лишь один из аспектов совместной деятельности участников, хотя возможен вариант, когда общение выступает в чистом виде и исчерпывает все взаимодействие, происходящее в этот момент между людьми.

Под общением мы понимаем определенное взаимодействие людей, при котором они обмениваются разнообразной информацией с целью установления отношений и объединения усилий для достижения общего результата. Каждый вид деятельности характеризуется определенной структурой. Его элементами являются мотивационная часть (потребность, мотивы, цели), субъект деятельности, соответствие субъекта и мотива деятельности, продукт или результат деятельности и средства его реализации (действия и операции) [8, с. 503]. Исходя из этой схемы, мы понимаем общение как тот аспект человеческого взаимодействия, в котором субъектом деятельности является другой человек.

В общении содержание потребности меняется в зависимости от характера совместной деятельности ребенка со взрослым. На каждом этапе развития потребность в общении формируется как потребность в таком участии взрослого, которое необходимо и достаточно для решения ребенком основных, характерных для его возраста задач.

Выделяют четыре стадии развития потребности ребенка в общении со взрослым.

I стадия — потребность во внимании и благосклонности взрослого. Это достаточное условие для благополучия ребенка в первой половине жизни.

II стадия — потребность в сотрудничестве или соучастии взрослого. Это содержание потребности в общении появляется у ребенка после того, как он овладевает добровольным хватанием.

III этап — необходимость уважительного отношения со стороны взрослого. Она возникает на фоне познавательной деятельности детей, которая направлена на установление связей в физическом мире, не воспринимаемых органами чувств. Дети стремятся к своеобразному «теоретическому» сотрудничеству со взрослым, которое выражается в совместном обсуждении явлений и событий объективного мира. Только понимание взрослым значения этих вопросов для ребенка обеспечивает такое сотрудничество.

IV стадия — потребность взрослого во взаимопонимании и сопереживании. Эта потребность возникает в контексте интереса ребенка к миру человеческих отношений и обусловлена освоением им правил и норм взаимоотношений. Ребенок стремится найти общий язык со взрослым. Таким образом, ребенок может использовать его как руководство к действию.

Общение играет важную роль в развитии личности. Невозможно сформировать личность вне общения. Именно в процессе общения усваивается опыт, накапливаются знания, формируются практические навыки и умения, мнения и убеждения. Только в нем формируются духовные потребности, нравственные, политические и эстетические чувства, формируется характер.

Роль и функции общения

Общение имеет огромное значение не только для развития отдельного человека, но и для общества в целом. В процессе общения формируются и реализуются как личные, так и социальные отношения.

В процессе общения формируется так называемый продукт общения — образования как материальной, так и духовной природы. К основным продуктам общения относятся: общий результат, отношения, избирательная привязанность, а также образ себя.

Таким образом, общение — это многомерный процесс развития контактов между людьми, который возникает из потребностей совместной деятельности. Общение предполагает обмен информацией между участниками, что можно назвать коммуникативной стороной общения. Вторая сторона общения — это взаимодействие коммуникантов — обмен в процессе речи не только словами, но и действиями, поступками. И, наконец, третья сторона общения, которая включает в себя восприятие общения друг с другом.

Б.Ф. Ломов выделяет три функции общения:

Информативно-коммуникативный;

Регулятивно-коммуникативный;

Аффективно-коммуникативный.

У каждого человека свои функции: Служба (например, подчиненный, начальник, учитель, ученик, воспитанник детского сада и т.д.), семья (мать, отец, сестра, брат и т.д.), что определяет различные типы общения.

Как и любой объект научного изучения, коммуникация обладает рядом присущих ей свойств. Среди них:

Общение — это взаимно направленное действие;

она подразумевает активность каждого из ее участников;

его участники ожидают ответа/ответов от коммуникатора;

Каждый из участников выступает в роли личности.

Из этого, в частности, следует, что субъектом общения является другой человек, партнер по общению. Каждый человек стремится узнать и оценить других людей. Узнавая и оценивая других, человек получает возможность для самооценки и самопознания. Это стремление — потребность в общении. Таким образом, основными функциями коммуникации являются:

Организация общей деятельности людей (координация и объединение усилий для ее достижения);

установление и развитие межличностных отношений;

восприятие людей между собой;

Общение является необходимым условием для формирования личности, ее сознания и самосознания.

В процессе общения формируется так называемый продукт общения — образования как материальной, так и духовной природы. К основным продуктам общения относятся: общий результат, отношения, избирательные привязанности, а также образ самого себя.

Таким образом, общение — это многомерный процесс развития контактов между людьми, который возникает из потребностей совместной деятельности. Общение предполагает обмен информацией между участниками, что можно назвать коммуникативной стороной общения. Вторая сторона общения — это взаимодействие коммуникантов — обмен в процессе речи не только словами, но и действиями, поступками. И, наконец, третья сторона общения, включает в себя восприятие общения друг с другом.

Поэтому, как правило, в едином процессе общения выделяют три стороны:

коммуникативный (передача информации);

интерактивный (взаимодействие);

перцептивный (взаимное восприятие).

Рассматриваемая в единстве этих трех сторон, коммуникация выступает как способ организации совместной деятельности и отношений включенных в нее людей.

Имея такую теоретическую базу, мы можем перейти к рассмотрению особенностей культуры общения у детей старшего дошкольного возраста.

Особенности культуры общения у детей старшего дошкольного возраста.

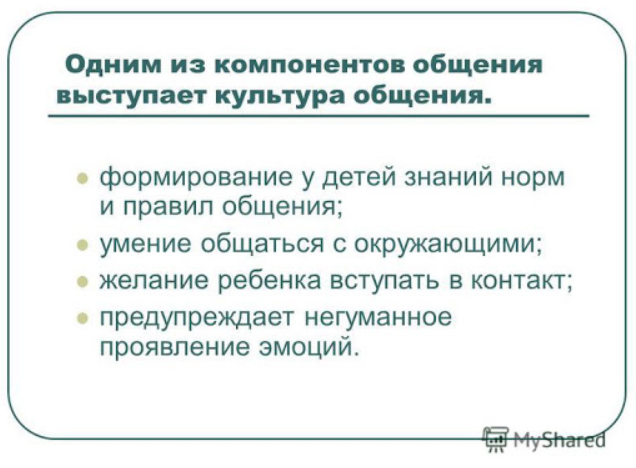

Культура общения — обеспечивает выполнение ребенком норм в общении со взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с соответствующей лексикой и нормами обращения, а также вежливого поведения в общественных местах, повседневной жизни.

Культура общения включает в себя не только правильные поступки, но и воздержание от неуместных в данной обстановке действий и слов. Ребенка нужно научить воспринимать состояние других людей. С самых первых лет жизни ребенок должен понимать, когда можно убегать, а когда необходимо подавлять свои желания, потому что в определенный момент, в определенной обстановке такое поведение становится неуместным, то есть действовать, руководствуясь чувством уважения к окружающим в сочетании с простой естественностью в манере говорить и проявлять чувства, характеризует такое важное качество ребенка, как общительность.

Коммуникативная культура обязательно предполагает языковую культуру, которая, в свою очередь, также предполагает наличие у старших дошкольников достаточного словарного запаса, умения тактично говорить и поддерживать спокойный тон. Овладение языковой культурой способствует активному общению детей в совместной игре и во многом предотвращает конфликты между ними.

Общение детей дошкольного возраста происходит в основном в семье. Для ребенка, поступающего в детский сад, сфера общения расширяется за счет увеличения контактов со сверстниками, воспитателем и другими сотрудниками дошкольного учреждения.

Задача родителей и учителей — воспитать коммуникативную культуру своего ребенка.

Какие самые важные моральные качества мы хотим видеть в наших детях?

Вежливость. Она украшает человека, делает его привлекательным, вызывает чувство симпатии у других. «Ничто не стоит так дешево и не ценится так высоко, как вежливость. Без него невозможно представить человеческие отношения. Вежливость в детях должна быть основана на искренности, доброжелательности и уважении к другим. Вежливость приобретает цену, когда ребенок проявляет ее в соответствии с велениями сердца».

Осмотрительность — сестра вежливости. Человек, наделенный этим качеством, никогда не причиняет неудобств другим, не дает повода чувствовать превосходство своими действиями. Добродетель деликатности родом из детства.

Внимательность — Детей следует поощрять быть внимательными, заботливыми и помогать другим из добрых побуждений.

Смирение — Это моральное качество человека является показателем истинного воспитания. Скромность идет рука об руку с уважением и чуткостью к людям и высокими стандартами для себя. Необходимо формировать эту способность у детей.

Общительность — В ее основе лежат элементы доброжелательности, доброты к окружающим — необходимые условия для развития у детей культуры взаимоотношений. Ребенок, который рад общению со сверстниками, готов отдать свою игрушку другу, лишь бы побыть с ним, проявить к нему доброжелательность, более естественен, чем наглость, резкость. В этих проявлениях — истоки уважения к людям. Общительный ребенок быстро находит себе место в детском саду.

Таким образом, необходимым условием для полноценного развития ребенка является детское общество, в котором формируются черты нового человека: Коллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки поведения в обществе. В общении со сверстниками ребенок учится работать, заниматься, добиваться цели. Ребенок обучается в жизненных ситуациях, возникающих при общении между детьми. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения налаживать отношения со сверстниками: сначала в детском саду и школе, затем с отдельными детьми и соответствующими выражениями — отнимать, толкать и так далее. Когда ребенок начинает понимать, что есть и другие такие же дети, как он, что его желания нужно соизмерять с желаниями других, тогда в нем формируется нравственная основа для овладения необходимыми формами общения.

Воспитание культуры общения у детей дошкольного возраста

Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного возраста тесно связано с формированием у детей навыков работы в команде. Для того чтобы сформировать у ребенка желание общаться, взрослые должны поощрять даже самые маленькие попытки играть вместе.

Полезно объединять детей вокруг дел, которые приносят им радость, которые они переживают, которые приносят им удовлетворение, которые вызывают у них доброжелательность. В интересной и насыщенной событиями жизни общение детей становится особенно осторожным. Учитель использует различные приемы, чтобы внести разнообразие в повседневную жизнь детей. Например, приветствовать их по утрам приветливой улыбкой и попытаться увлечь интересной игрушкой. Сегодня он держит лохматого медведя, который приветствует детей. Утро началось ярко, и это настроение сохраняется в течение всего дня. Переполненные впечатлениями, дети продолжают возвращаться, чтобы рассказать о том, что их удивило и взволновало. Общение между ними дружелюбное и доброжелательное.

У детсадовцев есть много причин для разговоров. Игрушка, песня, спетая на прогулке, собранный букет цветов, желание поделиться впечатлениями заставляют их подходить к сверстникам. Основная коммуникация — «ребенок-ребенок», «ребенок-ребенок» идет своим чередом, потому что жизнь в компании сверстников позволяет ученику что-то делить вместе: работать, играть, заниматься, советовать, помогать — словом, решать свои маленькие дела. Задача взрослого — направлять отношения детей таким образом, чтобы эти отношения способствовали развитию навыков работы в команде. Важно привить ребенку элементарную культуру общения, которая поможет ему социализироваться со сверстниками: умение договариваться без криков и споров, вежливо обращаться с просьбой; уступать и ждать, когда это необходимо; делиться игрушками, тихо разговаривать, не прерывать игру громким вторжением. Ребенок старшего дошкольного возраста должен уметь проявлять вежливость и внимание к другу, учтивость, заботу и т.д. Ребенок легче усваивает эти формы общения, когда взрослые поддерживают его и наблюдают за тем, как он ведет себя с товарищами по игре, родственниками и окружающими. Под руководством взрослого дети приобретают опыт позитивного общения. Воспитание культуры общения в значительной степени способствует участию ребенка в совместной игровой деятельности. Поскольку руководство многими играми необходимо для активизации процесса самовоспитания ребенка, педагогические подходы к организации детских игр должны включать подбор игр в зависимости, прежде всего, от того, какой ребенок, в чем он нуждается, какие воспитательные цели требуют их разрешения. Если это коллективная игра, необходимо хорошо знать состав игроков, их интеллектуальное развитие, физическую подготовку, возрастные особенности, интересы, уровни общения и совместимости и т.д. Выбор игры зависит от времени проведения игры, природных и климатических условий, продолжительности игры, продолжительности светового дня и месяца, наличия игровых принадлежностей, конкретной ситуации в группе детей. В игре происходит естественный обмен мотивами: Дети действуют в игре из желания получить удовольствие, и результат может быть конструктивным. Игра способна функционировать как средство получения чего-либо, хотя источником ее активности являются задачи, добровольно взятые на себя индивидом, игровое творчество и дух соревнования. В играх ребенка реализуется несколько уровней взаимосвязанных целей. Нас интересует воспитательная роль игры на уровне коммуникативной культуры детей. Этой теме посвящена вторая глава, в которой мы описываем экспериментальное исследование по развитию коммуникативной культуры у детей старшего дошкольного возраста.

На странице курсовые работы по педагогике вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Педагогика».

Читайте дополнительные лекции:

- Основные дидактические концепции

- Система воспитания эстетического вкуса

- Коррекция нарушений ориентировки в пространстве детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта

- Новые формы дошкольного образования на современном этапе

- Теоретико-методические основы оценки качества образования в РФ

- Возникновение и развитие педагогики

- Образовательное пространство: понятие и уровни

- Педагогическая технология: искусство педагогического воздействия

- Воспитание культурно-гигиенических навыков

- Основные направления и формы деятельности классного руководителя