Оглавление:

Воспитание — это деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностной ориентации, обеспечивающих необходимые условия для его развития, подготовки к общественной жизни и профессиональной деятельности. Психологией выявлены определенные законы развития личности, характер ее становления на разных возрастных этапах онтогенеза с учетом «зоны ближайшего развития» и особых сензитивных периодов, о чем речь шла в предыдущей главе.

Влияние социума на процесс воспитания весьма велико именно в эти периоды, так как растущий человек в эти периоды особенно чувствителен к общественному мнению, к утверждению себя среди окружающих. Знание этих законов позволяет ориентировать педагогическую практику на построение целостной системы воспитания детей, подростков, юношества, направленной на формирование у них самостоятельности и ответственности, принципиальности и чувства собственного достоинства, творческой активности и критического мышления.

При этом важно обеспечить единство общественного и семейного воспитания, позволяющее осуществлять коррекцию возникающих отклонений в развитии личности и поведения.

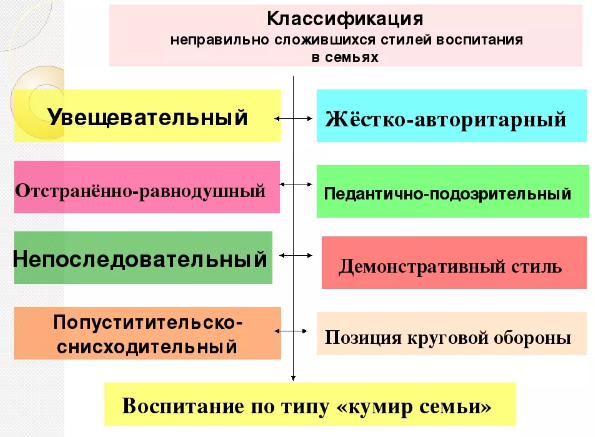

Классификация стилей воспитания

В. М. Минияров в своей книге «Психология семейного воспитания» дает следующее определение стиля семейного воспитания: «под стилем семейного воспитания следует понимать наиболее характерные способы отношений родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия».

Данной проблемой, классификацией стилей воспитания, общения между родителями и детьми, занимались ряд исследователей. Среди них, Л.А. Григорович, А.С. Спиваковская, М.И. Буянов, Н.В. Бордовская и др.

Л.А. Григорович и Т.Д. Марцинковская предлагают в своей книге «Педагогика» следующую классификацию:

— «оптимальная дистанция» – эмоционально — уравновешенное отношение к ребенку;

— «сокращенная дистанция» — концентрация внимания родителей на ребенка: семья существует ради ребенка. Родителя проявляют постоянную гиперопеку по отношению к ребенку.

М.И. Буянов предлагает классифицировать стили воспитания по следующему типу:

— воспитание по типу «Золушки», где родители чрезмерно придирчивы к ребенку, равнодушно или враждебно настроены к нему;

— воспитание по типу «кумира» семьи. Здесь выполняются все требования и малейшие капризы ребенка. Это приводит к тому, что дети становятся капризными, упрямыми;

— гиперопека. В этом случае ребенок лишается самостоятельности, подавляется его инициатива. Дети становятся нерешительными, слабовольными;

— гипоопека – ребенок предоставлен самому себе, у него не формируются навыки социализации.

Еще один исследователь, который занимался данным вопросом, это А.С. Спиваковская. Она выделяла 8 типов семейных отношений, которые неблагоприятно сказываются на воспитании ребенка:

— внешне спокойная семья;

— вулканическая семья;

— семья – «санаторий»;

— семья – «крепость»;

— семья – «театр»;

— семья – «третий лишний»;

— семья с «кумиром»;

— семья – «маскарад».

Академик А. П. Петровский выделяет 5 типов семейных отношений: диктат, опека, конфронтация, мирное сосуществование на основе невмешательства и сотрудничество.

Более традиционная классификация стилей воспитания представлена психологами, которая выделяет три основных стиля воспитания – авторитарный, демократический и попустительский.

Рассмотрим более подробно данную классификацию.

Воспитание как целенаправленная деятельность

Воспитание в значительной степени носит целенаправленный характер, который предполагает определенное направление воспитательной деятельности, осознание ее конечных целей, а также содержит средства и методы достижения этих целей.

Целями воспитания являются ожидаемые изменения в человеке, осуществляемые проведением специально организованных воспитательных действий и акций. Но цели воспитания не устанавливаются раз и навсегда, не являются едиными, а определяются идейными и ценностными ориентирами, провозглашенными тем или иным обществом.

Однако главной целью воспитания является формирование и развитие ребенка как личности с теми качествами, которые необходимы ей для жизни в обществе. Также следует отметить, что в качестве идейной базы воспитательного процесса следует придерживаться принципов гуманизма. То есть воспитывать в человеке «общечеловеческие ценности», не имеющие исторических и государственных границ. Именно они и определяют собой цели воспитания на различных этапах развития человечества. Эти цели, главным образом связаны с понятием морали и нравственности, а также с тем, что происходит с личностью и вокруг нее. Но наряду с «общечеловеческими ценностями» существуют цели, которые ставят перед воспитанием текущие процессы в обществе, данная государственная формация. Специальными целями сегодняшнего этапа развития общества и государства являются воспитание инициативного, предприимчивого, стремящегося к успеху человека. Целенаправленное формирование и развитие личности обеспечивает научно организованное воспитание.1.1 Задачи воспитания Общая цель воспитания достигается посредством решения конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются следующие:

- ориентация личности на гуманистические установки и жизненные ценности в новых социально-политических и экономических условиях общества, определение своего места и целей жизнедеятельности, формирование самосознания и гуманистически направленных высших потребностей;

- формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного достоинства;

- воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры, формированию эстетических ценностей и вкуса, стремления к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни российского общества;

- приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, кодексам профессиональной чести и моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп, воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности;

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических способностей, индивидуальности личности, возвышение ее творческого потенциала и способности к саморазвитию;

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей жизненной ценности и главному способу достижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности;

- воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии.

Одной из задач воспитания молодежи в плане освоения национальной культуры является формирование речевой культуры, что особенно важно в настоящее время, когда наблюдаются многие негативные явления, такие как, сквернословие, молодежный сленг, засорение иностранными словами русского языка. Эту задачу следует решать, прежде всего, на уровне дошкольного и школьного воспитания, всячески пресекать сквернословие молодежи. Постановка цели и задач воспитания жизнеспособного поколения предполагает, что они должны быть присущи молодежи России в целом, без подразделения ее на социальные группы, поскольку каждый молодой человек должен обладать личностными психологическими и гражданскими качествами, обеспечивающими его жизнеспособность. 2. Влияние семьи на формирование личности

Наиболее существенное влияние на воспитание личности оказывает семья, поскольку основную информацию о мире и о себе ребенок получает от родителей. К тому же родители обладают уникальной возможностью воздействовать на ребенка в связи с физической, эмоциональной и социальной зависимостью от них.

Стили семейного воспитания

Традиционно в педагогической литературе выделяют следующие стили семейного воспитания:

Авторитетный стильпредполагает: высокий уровень контроля, когда родители признают и поощряют растущую автономию своих детей, а также теплые отношения (родители открыты для общения, допускают изменения своих требований). Результат — дети социально адаптированы, уверены в себе, способны к самоконтролю, обладают высокой самооценкой.

Авторитарный стиль характеризуется высоким контролем, родители ждут неукоснительного выполнения своих требований; отношения холодные, отстраненные. Дети при этом замкнуты, боязливы и угрюмы, непритязательны и раздражительны. Девочки в большинстве своем — пассивны и зависимы, мальчики – неуправляемы и агрессивны.

Либеральный стильпредполагает низкий уровень контроля и теплые отношения. Родителями слабо или совсем не регламентируется поведение ребенка. Родители открыты для общения с детьми, доминирующее направление коммуникации — от ребенка к родителям, детям предоставлен избыток свободы, родители не устанавливают каких-либо ограничений. Результат: дети склонны к непослушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и импульсивно, нетребовательны к себе. В некоторых случаях они становятся активными, решительными и творческими людьми.

Индифферентный стиль — низкий уровень контроля и холодные отношения. Родители не устанавливают для детей никаких ограничений, безразличны к детям, закрыты для общения. Из-за обремененности собственными проблемами не остается сил на воспитание детей. Если безразличие сочетается с враждебностью, ребенок проявляет разрушительные импульсы и склонность к отклоняющемуся поведению.3. Роль воспитания в моральном развитии личности

Моральное развитие является одной из важных сторон становления личности. Изучение морального развития невозможно без воспроизведения феноменов морального поведения в контролируемых условиях. Специально создаются ситуации, в которых дети могут поступать честно или нечестно (подделать результат или оставить его неизменным; сказать правду или солгать; присвоить чужие вещи или отдать их по назначению ).

Для практики воспитания необходимо ответить на вопрос, почему у детей преобладает тот или иной тип мотивации. Зависимость между мотивацией и уровнем интеллекта, условиями семейного воспитания, эмоциональной устойчивостью, социально-экономическим статусом, участием в детских организациях и другими характеристиками играет большую роль в воспитании личности. Среди факторов, влияющих на моральную мотивацию, можно назвать убеждение в правильности норм и в необходимости следовать им.

Факторы, формирующие моральные суждения, включают в себя два типа отношений взрослого и ребенка:

Первый тип — принуждение, при котором взрослый в одностороннем порядке предписывает ребенку правила поведения, следит за их выполнением и налагает санкции за нарушения. Ребенок должен строить свое поведение в соответствии с предъявляемыми требованиями и играет пассивную роль.

Второй тип отношений — кооперация, характеризуется активностью ребенка, который сам предъявляет требования к себе и другим, участвует в создании правил и в контроле над их выполнением.

В качестве показателя уровня морального развития выступает поведение ребенка в альтернативной этической ситуации. Противоречивость психического развития выражается в стремлении заслужить признание взрослого, являющееся мощным стимулом формирования многих положительных качеств, а при определенных условиях может спровоцировать детскую ложь.

Физическое воспитание и его роль в становлении личности

Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид человеческой деятельности, значение которого в развитии общества достаточно высокое. Они значительно влияют на общественное производство, развитие общественных отношений, формирование человека как личности.

В наши дни физическая культура и спорт пользуются большой популярностью. О спорте пишут статьи, книги, ему посвящаются спектакли, кинофильмы, на изучение его проблем все чаще обращают внимание социологи, медики, историки, педагоги и специалисты других направлений. Все это не просто дань моде, а отображение того места в современном обществе, которое заняли в нем физическая культура и спорт. Особенное значение приобретает последовательное развитие способа жизни, при котором физическая культура и спорт выступают как факторы формирования всесторонне и гармонично развитой личности.

Физическое воспитание — это педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически совершенного, социально активного поколения.

Физическое воспитание решает задачи укрепления здоровья, всестороннего развития физических и духовных сил, повышение трудоспособности,

продления творческого долголетия и жизни людей, занятых во всех сферах деятельности. В процессе физического воспитания осуществляется морфологическое и функциональное совершенствование организма человека, развитие физических качеств, формирование двигательных умений, навыков, специальной системы знаний и использование их в общественной практике и повседневной жизни. Физические упражнения влияют на продуктивность работы, они способствуют высокой творческой активности людей, занятых умственным трудом.

Регулярные занятия определенными видами спорта и физическими упражнениями, правильное использование их в режиме обучения способствуют повышению умственной трудоспособности студентов, совершенствованию ряда необходимых им качеств — глубины мышления, комбинаторных способностей, оперативной, зрительной и слуховой памяти, сенсомоторных реакций. Физическая культура и спорт является важным фактором снижения уровня заболеваний и травматизма на производстве.

Занятия физической культурой и спортом необходимы для всех людей, а не только для тех, профессии которых требуют особенной физической силы или особенного умственного усилия, еще и потому, что современные условия жизни (как на производстве, так и в быту) приводят к неизбежному снижению двигательной активности человека. Сниженная двигательная активность в свою очередь — к снижению тренированности организма, которая сопутствует снижению умственной и физической трудоспособности, снижению сопротивления организма человека к заболеваниям.

Физическая культура и спорт имеют в своем распоряжении большие возможности для воспитания всесторонне развитой личности. В процессе занятий совершается моральное, умственное, трудовое и эстетическое образование. При этом влияние физической культуры и спорта на личность довольно специфично и не может быть заменено или компенсировано какими-либо другими способами.

Моральное воспитание. Физическое воспитание органично связано с моральным. На учебно-тренировочных занятиях и особенно во время спортивных соревнований человек имеет большие физические нагрузки, которые способствуют формированию таких качеств характера, как сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность. Занятия физическими упражнениями и спортом носят целенаправленный характер и проходят, как правило, в коллективе. Поэтому занятия спортом воспитывают чувство коллективизма, преданность своему коллективу. В спортивной борьбе раскрываются такие моральные качества как честность, уважение к сопернику, способность подчинить свое поведение нормам спортивной этики.

Умственное воспитание. Систематические занятия физической культурой и спортом играют важную роль в повышении умственной работоспособности. Освоение современных учебных программ, например, для студентов вуза связано со значительной нервно-психической нагрузкой. Высокий уровень физической подготовленности является одним из важных факторов, обеспечивающих стойкость умственной работоспособности на протяжении всего учебного года.

Установлено, что в системе « состояние организма — оптимальная физическая нагрузка — умственная трудоспособность » последнее звено находится в прямой зависимости от двух первых. Замечено так же, что такие показатели, как объем внимания, памяти, количество умственных операций у недостаточно тренированных студентов к концу учебного года значительно снижаются. В этот период особенно важным для поддержания умственной трудоспособности является обеспечение беспрерывности занятий физическими упражнениями и спортом с учетом физического состояния каждого студента и регулированием в связи с этим тренировочных нагрузок, а также обеспечение на занятиях позитивного эмоционального фона.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

- Бюлер Карл, немецкий психолог и лингвист — Жизненный путь

- Психология лиц с нарушениями речи

- Психология и социальная педагогика

- Особенности игровой деятельности детей с нарушением слуха — Теоретические основы социализации детей с нарушением слуха в семье и школе

- Диагностика и развитие мотивационного компонента психологической готовности детей 6-7 лет к обучение в школе

- Роберт Чалдини, американский психолог

- Проблема объективного метода в психологии

- Особенности общения ребенка раннего возраста со взрослым в условиях гкп — Врожденные формы психики и поведения младенца

- Дошкольная методика развития речи

- Виды психологического консультирования — Определение психологического консультирования