Оглавление:

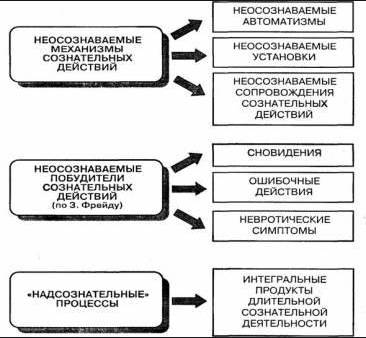

Важным шагом в изучении сознательного отражения окружающей действительности является определение круга явлений, которые принято называть бессознательными или подсознательными. Ю.Б. Гиппенрейтер предложил разделить все бессознательные психические явления на три больших класса.

- Бессознательные механизмы сознательных действий.

- Бессознательные стимулы к сознательным действиям.

- «Сверхсознательные» процессы.

Бессознательные механизмы сознательных действий включают:

Бессознательные автоматизмы — действия или поступки, которые совершаются как бы сами собой, без участия сознания. Некоторые из этих процессов никогда не были сознательными, в то время как другие прошли через сознание и больше не являются сознательными. Первые называются первичными автоматизмами или автоматическими действиями. Они либо врожденные, либо сформировались очень рано, в первый год жизни: Сосательные движения, моргание, хватание, ходьба, конвергенция глаз. Последние представляют собой вторичные автоматизмы, автоматизированные действия, навыки. Благодаря формированию навыка, действие начинает выполняться быстро и точно, а благодаря автоматизации сознание освобождается от необходимости постоянно контролировать выполнение действия;

Бессознательные установки — это готовность организма или субъекта к совершению определенного действия или реакции в определенном направлении. Факты, свидетельствующие о готовности или готовности организма к какому-либо действию, чрезвычайно многочисленны и относятся к различным областям. Например, мышечная готовность к выполнению физического действия называется двигательной готовностью. Готовность воспринимать и интерпретировать материал, предмет, явление определенным образом называется перцептивной установкой. Готовность решать проблемы и задачи определенным образом — умственный настрой. Отношение имеет очень важное функциональное значение. Субъект, готовый к действию, имеет возможность выполнить его более эффективно и экономично;бессознательные сопутствующие факторы сознательных действий. Не все компоненты бессознательного несут одинаковую функциональную нагрузку. Одни осуществляют сознательные действия, другие готовят действия.

Наконец, существуют бессознательные процессы, которые просто сопровождают действия. В эту группу входят непроизвольные движения, тоническое напряжение, мимика и пантомима, а также широкий спектр вегетативных реакций, сопровождающих действия и состояния человека. Например, ребенок высовывает язык во время письма. Или другой пример: скорбная гримаса появляется на лице человека, который наблюдает за тем, как кто-то испытывает боль, не осознавая этого. Эти бессознательные явления играют важную роль в коммуникативных процессах и являются необходимой частью человеческого общения (мимика, жесты, пантомима). Они также являются объективными показателями различных психологических характеристик и состояний человека — его намерений, установок, скрытых желаний и мыслей.

Изучение бессознательных стимулов для сознательных действий связано с именем Фрейда. Его интерес к бессознательным процессам возник в самом начале его медицинской карьеры. Явления постгипнотического внушения привлекли внимание ученого. На основе анализа таких фактов Фрейд создал теорию бессознательного. Согласно Фрейду, в психике существует три сферы: сознательная, предсознательная и бессознательная. Предсознательное — это латентное, скрытое знание, которое есть у человека, но не присутствует в сознании в данный момент, но может быть легко перенесено в сознание при необходимости. Содержание бессознательного, с другой стороны, становится едва доступным для сознания, но в то же время обладает большим энергетическим зарядом и влияет на сознание, проникая в него в измененной форме в виде снов, неправильных действий или невротических симптомов.

Фрейд считал, что истинные причины поведения не осознаются индивидом, они лежат скрыто и тесно связаны с подавленными влечениями, особенно сексуальными. Распознавание истинных причин поведения возможно только во взаимодействии с психоаналитиком в специально организованном терапевтическом процессе — психоанализе.

Основные направления и перспективы развития нейромаркетинга

Концепция нейромаркетинга по сути является определенным видом потребительского маркетинга, поскольку фокусируется на изучении и анализе бессознательных и сознательных мотивов поведения потребителя в процессе выбора и покупки товара, и использует эти мотивы при планировании и осуществлении маркетинговой деятельности. Современные исследования в области нейромаркетинга сосредоточены в первую очередь на изучении мотивационной структуры целевых групп, а также на выявлении нейронной активности мозга и бессознательных реакций потребителей на маркетинговые стимулы эмоционального характера.

Как выяснилось в ходе исследований, специфика мотивационной структуры, присущей потребителю, оказывает существенное влияние на нейронную активность его мозга при восприятии продукта и его эмоциональной оценке. Генетически заданная в виде наследственных условий, мотивационная система потребителя трансформируется и развивается в процессе приобретения социального опыта и социальных навыков. Его структура включает четыре основных компонента мотивации: безопасность, социальность, альфа-мотив (успех и превосходство) и инновации.

Каждый из этих мотивов испытывает свое выражение в индивидуальной психике потребителя, что отражается в бессознательной эмоциональной оценке товара или рекламной информации о нем. Соответственно, когда потребители подвергаются воздействию одних и тех же маркетинговых стимулов, их бессознательные реакции будут различаться в зависимости от природы их мотивационной системы и силы эмоционального компонента. Инновационный потребитель будет эмоционально заинтересован в новом продукте, а консервативный потребитель, для которого на первом месте стоит безопасность продукта, не будет чувствовать себя комфортно с новым продуктом.

Нейромаркетинговые исследования также обнаружили высокую нейронную активность мозга при визуальном восприятии потребителями презентаций товаров, когда в торговлю включаются эмоциональные истории. Более того, чем выше эмоциональность презентации товара определенной ассортиментной группы в розничной торговле, тем выше нейронная активность мозга и готовность принять положительное решение о покупке. В связи с этим в зарубежной практике получили развитие исследования, измеряющие нейронную активность мозга при различных типах восприятия продукта (визуальное, цветовое, обонятельное, кинестетическое восприятие) с конкретным включением эмоционального компонента в маркетинговые стимулы. Подобные исследования показали, что включение такого компонента способствует вспышке нейронной активности мозга в лимбической системе, где происходит эмоциональная, бессознательная оценка товаров или рекламной информации о них.

Зарубежные нейромаркетинговые исследования также обнаружили, что на бессознательное восприятие конкретного бренда существенно влияют такие элементы, как иконографический код бренда, покупательский опыт, эмоциональное состояние потребителя, его ожидания на момент покупки и оценка обещания бренда.

Нейромаркетинг как инновационный вид маркетинга

Переход от классического к инновационному маркетингу в современной российской экономике сопровождается поиском новых, нестандартных маркетинговых инструментов и технологий, которые могли бы выявить и воздействовать на скрытые механизмы поведения потребителей с целью привлечения внимания к продукту компании и принятия положительного решения о покупке.

Технологии и методики нейромаркетинга, одного из наиболее перспективных направлений инновационного маркетинга, вносят существенный вклад в практическое решение этой проблемы.

Нейромаркетинг — это междисциплинарная наука. Она возникла на пересечении нескольких наук, маркетинга, нейропсихологии, психофизиологии и современных медицинских технологий исследования мозга. Глобальные изменения, происходящие сегодня в мировой экономике, повышают значимость междисциплинарных исследований в области инноваций. Эти исследования становятся важным фактором успешного внедрения инноваций, поскольку наличие разнообразных навыков способствует росту сотрудничества на уровне корпораций и стран и расширению каналов передачи новых знаний, навыков и технологий.

ZMET (Zaltman metaphor elicitation method), один из самых известных методов нейромаркетинга, был разработан в конце 1990-х годов профессором Гарварда Дж. Зальтманом и опробован в General Motors, Coca-Cola, Nestle, Procter^Gamble. Суть этой техники заключается в том, что «с помощью специально подобранных изображений, вызывающих положительную эмоциональную реакцию и активизацию скрытых образов, метафор, стимулируют покупку», проводится «зондирование» бессознательных процессов мозга потребителя.

Также особое значение имеют данные эксперимента, проведенного немецкими учеными Б. Вебером и К. Нойхаусом с целью изучения восприятия символов цены и скидки. Эти исследования показали существование противоречий между сознательными заявлениями и суждениями потребителей об их предполагаемом поведении при покупке продукта, зафиксированными в стандартных опросах, и фактическим поведением, зафиксированным в бессознательных процессах в их мозге.

Основная цель нейромаркетинга — выявить бессознательные реакции мозга потребителя на внешние маркетинговые стимулы и стимулировать те из них, которые влияют на принятие положительных решений о покупке.

Однако важно отметить, что новаторские методы нейромаркетинга, используемые для изучения бессознательных процессов в мозге потребителя, с самого начала подвергались серьезной критике со стороны ученых из-за риска их использования для манипулирования эмоциями потребителей. Эта критика продолжается и по сей день. Поэтому для нейромаркетинга очень важно определить этические рамки использования своих методов и технологий, чтобы ограничить их негативное влияние на бессознательные психические процессы в мозгу потребителя.

Определение таких рамок, с помощью экспертов в области научной этики, будет способствовать дальнейшему развитию методов и технологий нейромаркетинга и устранению негативных явлений в нарушении целостности психики, морали и свобод потребителя. С этой точки зрения можно предложить рабочее определение предмета нейромаркетинга.

Предметом нейромаркетинга является изучение бессознательных реакций мозга потребителя на различные маркетинговые стимулы и создание наиболее оптимальных и правильных маркетинговых инструментов для воздействия на бессознательные процессы мозга потребителя таким образом, чтобы было принято положительное решение о покупке без ущерба для функционирования психики потребителя.

Осознаваемая и неосознаваемая психическая активность

В настоящее время можно считать доказанным, что бессознательное связано в первую очередь с так называемой «сферой мотивов» (или «мотивационной сферой»), которая участвует в процессах принятия решений. По мнению А.Н. Леонтьева, «факт существования фактически бессознательных мотивов вовсе не выражает особого, скрытого в глубинах психического начала. Бессознательные мотивы имеют ту же судьбу, что и любое психическое отражение: реальное существование и деятельность человека в объективном мире.

Бессознательное и сознательное не противоречат друг другу, это лишь разные уровни психического отражения…». Автор выделяет три основные особенности проявления бессознательного: 1) возможная неосознанность основных мотивов деятельности; 2) возможная неосознанность событий, вызывающих эмоциональные сдвиги; 3) необходимость специального анализа переживаний для осознания того, что осталось неосознанным. Последняя ситуация имеет непосредственное значение для индивидуального психиатрического и психологического обследования пациента. Оно в любом случае должно предшествовать психотерапевтическому воздействию, включая использование групповых психотерапевтических методов, к которым относится аутогенная тренировка, проводимая в группах.

Это связано с тем, что «бессознательные» чувства или переживания, которые пациент не может или не хочет осознать, часто лежат в основе различных невротических расстройств.

Психоаналитическая школа подчеркивала включение прошлого в текущую историю личности и влияние опыта на структуру установок и оценок текущих событий, отмечая, что эти установки и оценки проявляются в языке пациента. Независимо от психоаналитических интерпретаций, ряд исследований отечественных и зарубежных авторов показал, что в реальности нередки случаи расхождения между имевшей место действительностью и ее отражением в рассказах (и, соответственно, нарратива) людей, которые были вовлечены в те или иные события. Фактически, каждое событие индивидуальной или общественной жизни претерпевает трансформацию в сознании человека.

Выслушивание рассказа пациента на этапе, предшествующем психотерапевтическому воздействию, доказало свою высокую эффективность: с одной стороны, свободный рассказ пациента уже оказывает заметное положительное влияние, с другой — позволяет выявить особенности личности пациента и учесть их при индивидуализации методов аутогенной тренировки. Врач, использующий этот метод, должен быть готов и к тому, что с каждой последующей беседой пациент будет «вспоминать» все новые и новые подробности из своей жизни, которые могут иметь отношение к развитию болезни, при этом делая врача своим доверенным лицом, что является одним из важных ключей к успеху психотерапии.

В современной жилой психологии термин «мотивы» используется для обозначения разнообразных явлений и состояний, которые вызывают и часто определяют действия человека. Ведущие потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и социально опосредованные идеалы личности могут выступать в формировании или непосредственно в роли мотивов. Без глубокого анализа мотивационной сферы продуктивность психотерапии всегда ограничена.

Наш опыт применения метода самовнушения сновидений показал, что их содержание чаще всего отражает основные стремления и потребности пациентов. Это говорит о том, что существует много общего между фантазиями, мечтами и сновидениями как выражениями целевых ориентаций (мотиваций) и в некоторой степени как компенсацией неисполненных желаний личности. В любом случае наш опыт показывает, что реализация сознательных или, по сути, бессознательных желаний в сновидениях иногда вызывает положительные сдвиги, которые в определенной степени играют роль «замещающего действия» и способствуют улучшению состояния невротических пациентов.

Подходы к психологическому исследованию познавательных и профессиональных мотивов

Было предпринято множество попыток определить направления изучения мотивации, список которых можно продолжать и продолжать. Мотивация изучается в связи с классификацией различных мотивов на группы и созданием их наиболее полного перечня, эффективностью учебной деятельности и необходимостью ее активизации, раскрытием профессиональных мотивов в исследовании профессиональной направленности. Целый ряд работ занимается раскрытием психологических механизмов возникновения и развития мотивации, психологических механизмов развития личности. Акцентируются различные аспекты: от выявления ситуационных детерминант поведения до онтогенетических закономерностей развития мотивации.

Можно согласиться с Х. Хекхаузен, который писал, что вряд ли существует другая такая огромная область психологических исследований, к которой можно подойти с стольких разных сторон, как психология мотивации. По степени разработанности теоретических аспектов и методов изучения проблем мотивации эта область психологических исследований представляет собой довольно неоднозначную картину: «фрагментарные подходы к психологическому изучению мотивации являются скорее правилом, чем исключением».

В то же время мотивы в психологии определяются как внутренние детерминанты действия. По мнению Е.В. Шороховой, «мотивы выступают как стимулы, как реальные двигатели человеческой деятельности, как мощнейшие регуляторы поведения».

Понятие мотивации трактуется психологами в довольно широком диапазоне значений: от активности организма до различных видов целенаправленной деятельности субъекта. Многие психологические отклонения непроизвольного характера также объясняются концепцией мотивации. Существуют также прямо противоположные точки зрения на мотивацию. С одной стороны, она признается как реальная особенность психической жизни человека, с другой — отрицается необходимость идей, связанных с мотивацией. Как пишет Д. Дьюсбери, «понятие мотивации обычно используется как мусорный ящик для различного рода факторов, природа которых недостаточно ясна. Согласно X. Хекхаузена, понятия мотивации и мотива являются вспомогательными конструктами или гипотетическими конструктами в схеме «объяснения действия между начальными наблюдаемыми обстоятельствами ситуации и последующими наблюдаемыми явлениями в самом поведении».

Исследования мотивации проводятся в психологии на различных теоретических и методологических основаниях. А.Г. Асмолов [13] выделяет три подхода к изучению мотивации: первый реализует принцип стремления к равновесию, второй — принцип стремления к возбуждению, третий — принцип саморазвития личности. Принцип стремления к балансу разделяют представители психоанализа, необихевиоризма и когнитивной психологии. Индивидуальная психология Адлера. Адлера отличается тем, что он признает стремление компенсировать дефект движущей силой развития личности; нео-бихевиористские концепции используют идею снижения напряжения потребностей; теория К. Левина рассматривает систему внутриличностного напряжения как источник мотивации и так далее. Персонологический подход основан на принципе напряжения драйвов: концепция А. Маслоу о самоактуализации личности как внутреннем источнике ее развития; теория личности Г. Олпорта, в которой основной движущей силой является тенденция к самоактуализации личности.

Высшие мотивы — мотивы развития — содержат источники развития личности, которая стремится не к снижению, а к поддержанию напряжения, к нарушению равновесия. Чтобы понять, чем является личность, необходимо разобраться с тем, чем она может стать в будущем, потому что каждое состояние личности ориентировано в направлении потенциальных возможностей. Как отмечает Л.И. Анцыферова, эта позиция напоминает идею Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

- Влияние индивидуально-личностных особенностей на психологическое здоровье человека — Психиатрический и психологический подход к пониманию психического здоровья человека

- Психологическая готовность ребенка к школе

- Роль провокаций в творческом мышлении

- Личностные особенности подростков , употребляющих психоактивные вещества

- Вайцзекер Виктор, представитель психосоматической медицины в германии

- Задачи когнитивной психологии

- Программа диагностики познавательных психических процессов детей младшего школьного возраста

- Влияние Карен Хорони на психоанализ

- Педагогика успеха

- Нейропсихологические синдромы впф при различных видах дпв — Мозговые механизмы высших психических функций