Оглавление:

Во второй половине 1920-х годов советские психотехники интенсивно разрабатывали принципы и методы анализа профессиональной деятельности. Обобщение этих исследований привело к формированию особого подхода в психотехнике — профессиографии. Суть этого подхода отражена в самом названии («описание профессий»). В целом, термин «профессиография» включает в себя процесс изучения, психологической характеристики и проектирования профессии. В процессе профессиографии всегда изучаются свойства объектов, которые являются центральными компонентами трудового процесса: субъект труда, объект, задачи, инструменты и условия труда.

Одним из основных принципов профилирования был принцип дифференцированного учета профессиональной деятельности. Суть этого принципа заключается в подчинении профессионального графика решению конкретных практических задач. Например, для целей профориентации и выбора профессии необходимо определить те профессионально важные характеристики, которые позволяют дифференцировать испытуемых в зависимости от их профессиональной пригодности. Для определения уровня квалификации большое значение имеют характеристики рабочих функций, профессиональные знания, навыки и умения. Для изучения профессиональной усталости выделяют признаки, которые подчеркивают факторы, провоцирующие профессиональную усталость.

Таким образом, принцип дифференцированной профессиографии определяет методы изучения профессии, содержание ее характеристик, а также область применения, то есть специфика проведения профессиографии определяется ее целями. Цели могут относиться к следующим областям деятельности:

- Сертификация сотрудников;

- Проектирование новых профессий и специальностей;

- Профессиональные консультации оптиков и подбор специалистов;

- Совершенствование профессионального образования и обучения;

- научные исследования по профессиональному развитию личности.

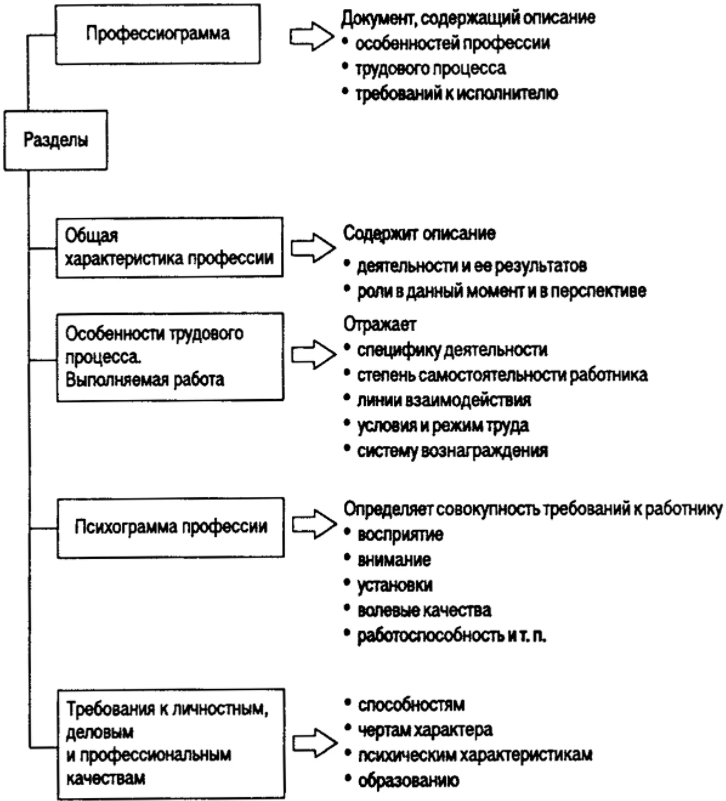

Результаты профессиографии оформляются в профессиограмме, которая содержит описание условий труда, права и обязанности работника, необходимые знания, навыки и умения, профессионально важные характеристики и противопоказания по здоровью. Важной частью профессиограммы является психограмма — характеристика мотивационной, волевой и эмоциональной сферы профессионала. Психограмма — это психологический портрет профессии, представленный группой психологических функций, актуализируемых данной профессией.

При разработке должностных инструкций руководствуйтесь следующими принципами:

- комплексный подход к изучению профессиональной деятельности;

- Целенаправленное создание профессиограммы, подчиненное достижению конкретной практической цели;

- Типизация и дифференциация профессиональных характеристик, отражающих типичные и специфические особенности профессии;

- истинное отражение состояния профессии в определенных социально-экономических условиях;

- Рассмотрение вопросов профессионального роста и перспектив карьерного роста;

- надежность, которая предполагает описание деятельности в экстремальных и нестандартных условиях;

- наука (профессиограмма должна быть разработана на основе системного, личностного и деятельностного подходов)

Типы профессиограмм

Профиограммы различаются по цели, для которой они создаются, времени создания, степени обобщенности и объему. На мой взгляд, наиболее интересными являются следующие классификации.

В соответствии с целью призыва.

Информативный — предназначен для профконсультационной работы с оптантами — людьми, столкнувшимися с необходимостью выбора профессии — включает описание необходимых качеств для той или иной должности кратко, в общих чертах.

Диагностика — проводится в поиске причин низкой производительности труда, неудовлетворительного качества продукции, уровня аварийности, травматизма, текучести кадров и так далее. — обеспечивает организацию профессиональной психодиагностики, направлена на изучение технических, правовых, психологических, гигиенических и социально-психологических характеристик труда, имеющих значение для конечного результата работы.

Предиктивная профессиография используется для составления обоснованных рекомендаций по улучшению профессиональной деятельности или прогнозирования профессионального развития и карьеры сотрудников:

- общая характеристика профессии — история и перспективы развития профессии, социально-экономические условия, в которых практикуется профессия, профессиональная среда

- содержание и объем профессиональной области (профессиональная область — это совокупность трудовых действий, относящихся к определенной профессии, а также нескольким смежным профессиям) — характеристики профессиональной области, факторы, определяющие профессиональную область, прогноз развития профессиональной области

- профессиональное образование, обучение и развитие карьеры — уровень профессионального образования, профессиональное обучение, развитие карьеры

- профессиональная мобильность работника — широта профессионального профиля, уровень ключевых квалификаций, возможности смены сферы деятельности и профессии

- оценка профессиональной перспективы — профессионального и психологического потенциала личности, профессиональной деятельности работника, профессионального самосовершенствования и карьеры.

Методологическая профессиография позволяет выбрать или разработать адекватные методы исследования профессионально значимых свойств и состояний предмета труда для изучения динамики их изменений и характера функционирования:

- содержание предмета трудовой деятельности — виды действий и их характеристики, характер планирования и выполнения работы, эмоциональные явления, виды нарушений в работе, виды ошибок, травм, дефектов, возникающих в процессе деятельности

- условия труда — санитарно-гигиенические условия, физическая среда, режим работы, форма оплаты и стимулирования труда.

Образовательный профайлинг, проктологический профайлинг:

- профессиональный паспорт — тип профессии и ее отраслевая принадлежность; уровень образования и уровни (категории) квалификации; смежные профессии и специальности; социально-профессиональные ограничения

- обучение персонала — форма и уровень профессионального обучения; уровень приобретенной квалификации; профессиональное развитие и перспективы карьерного роста

- Характеристика управленческой деятельности на каждом этапе профессионального развития — функции, специфические виды деятельности, типичные профессиональные задачи, профессиональные навыки.

- перспективная профессиограмма на каждом этапе профессионального обучения

- ведущая деятельность, основные подструктуры объекта деятельности — профессиональная направленность, профессиональная компетентность, PQ, профессионально значимые психофизиологические характеристики, — психологические характеристики каждой подструктуры личности

- санитарно-гигиенические условия труда — методы работы, нервно-психическое напряжение, сенсомоторная и перцептивная сферы, медицинские противопоказания

Общий — описывает общие принципы профилирования профессий для всех или группы профессий и носит, как правило, научный, а не прикладной характер.

Групповой — изучает и описывает группу профессий, определенных по общему признаку.

Монографический — описывает конкретную профессию, которая, по моему мнению, является наиболее интересной и применимой в рамках моей специальности.

Изучение поведения, его внешнего образа естественным образом переходит в изучение его внутренних психологических механизмов — внутреннего образа труда, то есть того, что составляет содержание сознания работающего субъекта, работающего человека. Внутренне трудовая деятельность представляет собой набор задач, которые, как правило, должны решаться одна за другой, в соответствии с выбранными или осознанными приоритетами.

ДКТ — это процесс непрерывного размышления в осознании изменяющейся среды, собственной деятельности и ее временной регуляции на основе обратной связи и сенсомоторных или интеллектуальных коррекций. В формировании ДКТ участвуют все психические процессы — когнитивные и трансформационные, эмоциональные и волевые.

Таким образом, профессиографическое описание — это попытка отразить как внутреннюю, так и внешнюю картину произведения, описание всех субъективных и объективных характеристик произведения. Сопоставление внутренней и внешней картины работы осуществляется в психограмме, которая является основной частью профессиограммы. Иногда под психограммой понимают графическое соотношение технологических операций и психологических качеств профессионала, необходимых для их выполнения. Внешний образ произведения разделен на три основных блока, а внутренний представлен как структура человеческой психики — от психических процессов до черт личности.

Методы исследования профессиональной деятельности

Научное описание профессии предполагает анализ как внешнего образа труда (трудового поведения), так и внутреннего, то есть психологических процессов и целостных психологических образований, которые являются внутренними средствами деятельности субъекта труда. В профессиографии используются различные методы:

- Социологические (анкетирование, опросы, наблюдение за участниками);

- психологические (опрос, наблюдение, эксперимент и их производные: интервью, личностные опросники, тесты, психобиографии, анализ продуктов деятельности и т.д.).

- физиологические (регистрация ЭКГ, ГСР, измерение артериального давления, антропометрические и технические данные);

- Описание технологических процессов и т.д.

Из всего многообразия методов необходимо выбрать те, которые при минимальных затратах времени, сил и ресурсов дадут достоверные ответы на вопросы, подлежащие изучению в конкретном профессиональном обследовании.

При разработке комплекса методов цель исследования играет роль системообразующего фактора. Если профессионально-психологическое исследование проводится с целью разработки инженерно-психологических мероприятий по оптимизации и гуманизации машинного соединения эргатической системы, то основное внимание уделяется оценке размеров рабочего места, его организации, структуре информационной модели, структуре и работе органов управления, вопросам технического обслуживания и ремонта, типичным отказам машин, чрезвычайным и аварийным ситуациям, связанным с ошибками проектирования и производства или неправильными действиями персонала.

При разработке профилей профессий для профориентации большое внимание уделяется общим профессиональным и социально-психологическим характеристикам профессии. Достаточно подробно изучены как технико-технологические, так и социально-психологические условия труда. Важным направлением исследований является оценка профессионально важных личностных качеств, профессионально значимых черт характера, общих и специальных навыков, психофизиологических характеристик работника.

Психодиагностические исследования особенно важны для разработки программ профориентации и выбора профессии. Другие исследования важны для определения условий, в которых студенты, стажеры и абитуриенты должны учиться и работать. Однако они важны, поскольку без знания конкретных задач и условий работы невозможно профессионально организовать, профессионально отобрать и определить профессиональную пригодность кандидата к работе. Следующим направлением промышленной науки является изучение условий и режима труда с целью предотвращения переутомления, монотонности и других неблагоприятных условий для борьбы с травматизмом и снижения заболеваемости. Основной целью исследования является изучение условий и режима труда, и в этом контексте диагностика нормальных и патологических состояний, а также личностных реакций на профессиональную среду и деятельность. В этот комплекс входят профессиографические методы: гигиенические, медицинские, психологические и физиологические. При выборе методик в соответствии с выбранной иерархией целей (системой приоритетов) следует помнить о необходимости всестороннего изучения профессии. Выполнению этого требования способствует использование схемы профессиограммы, отражающей следующие основные направления профессиографического исследования:

- общее знакомство с производственным процессом; более детальное его изучение и описание;

- Описание конкретных рабочих мест; психологический анализ деятельности на конкретном рабочем месте;

- Психологический, физиологический и антропометрический анализ рабочих движений;

- Оперативный анализ трудовой деятельности;

- картина рабочего дня, учет рабочего времени;

- Изучение индивидуального стиля работы;

- анализ неправомерных действий;

- Оценка санитарно-гигиенических условий труда;

- динамику производительности в течение смены, недели, более длительного периода.

Профессионально важные качества личности учителя и пути их совершенствования

Проблема оптимизации педагогической деятельности в любом учебном заведении традиционно актуальна. Одним из путей решения этой проблемы является усиление профессионально значимых качеств личности учителя (Зимняя И.А., Лифинцева Н.И., Маркова А.К., Митина Л.М., Сластенин В.А.).

Центры психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС) — это новый тип образовательного учреждения. В их задачи входит организация психолого-педагогического сопровождения в обучении детей с различными трудностями в развитии (имеющих препятствия к развитию основных психологических новообразований на пути формирования личности и высокий риск последующих нарушений социализации). Многие из этих детей являются сиротами или находятся в других условиях лишений. Депривация вызывает и усугубляет трудности в развитии. Их компенсация у любого, но особенно у депривированного ребенка, требует создания соответствующей развивающей и корректирующей психолого-педагогической среды, глубокого понимания психологических особенностей детей (И.В. Дубровина, В.С. Мухина, Л.М. Шипицына, И.В. Ярославцева).

Реальность такова, что лишь ограниченное число учителей, психологов и других специалистов имеют специальную подготовку для работы с такой группой детей. Практика показывает, что полноценно работающий специалист СРМЅ должен обладать как хорошей профессиональной подготовкой, так и определенными личностными качествами — профессионально значимыми личностными качествами (ПЗЛК). Они необходимы для взаимодействия (делового общения) не только с ребенком с нарушениями развития, но и с коллегами, у которых есть другие функциональные обязанности. В осуществлении поддержки участвуют учителя, воспитатели, логопеды, социальные педагоги, а также психологи и врачи. Они должны работать как единая команда. Механизмы MHCP, обеспечивающие такое взаимодействие в системе образования, еще не изучены.

В настоящее время отсутствует систематизированная информация о ПЗЛК сотрудников ЦПМСЭ и направлениях их формирования. Проблема ПЗЛК и профессиональной компетентности учителя общеобразовательной школы неоднократно становилась предметом научных дискуссий (Н.А. Аминов, Y.K. Ба-банский, И.В. Бачков, С.Г. Вершловский, А.Г. Исмагилова, В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.А. Реан, В.А. Сластенин и др.) Но педагог-специалист ЦПМС имеет как сходства с педагогом-профессионалом, так и качественные отличия, обусловленные особенностями детей и условиями деятельности (необходимость взаимодействия в организации педагогического коррекционно-развивающего процесса). Поэтому необходимо определить, какие ТОО являются наиболее значимыми для эффективной работы такого специалиста и выявить возможности для их специального формирования.

Профессионально значимые качества личности (PSPQ) определяются как набор качеств, необходимых для достижения профессионализма в определенном виде деятельности.

Педагог в широком смысле слова — это человек, который постоянно занимается с ребенком и оказывает рефлексивное целенаправленное положительное влияние на формирование его личности. В закрытых учреждениях и центрах ПМПК ребенок взаимодействует не только с учителем, но и с воспитателем, психологом, логопедом. Все специалисты должны способствовать реализации общепедагогических целей: не только обучение ребенка, но и его социализация, превращение в субъект саморазвития.

Мы не встретили исследований, посвященных изучению PFLQ учителей, скорее всего, потому, что они появились относительно недавно и вопросы, связанные с педагогической деятельностью, еще не нашли в них полного отражения. В то же время мы считаем, что правомерно экстраполировать психологические знания, накопленные в отношении ПЗЛК учителей, для построения модели этих качеств у рассматриваемой нами категории педагогических специалистов, хотя в некоторых аспектах она будет иметь свои особенности.

Мы начинаем с позиции, что потенциально преодолимы недостатки ЛЛЛТ, которые формируются в деятельности. Для достижения этой цели необходима их иерархизация, субъективное отражение их наличия и выражения как со стороны лидера педагогического коллектива, так и со стороны участников самого педагогического процесса.

Профессиональное развитие человека немыслимо без развития личности, и наоборот, развитие личности немыслимо без профессионального развития. Этот процесс в конечном итоге является процессом выработки оптимальной стратегии профессиональной жизнедеятельности.

Различные аспекты профессиональной самореализации и профессионального развития личности, в том числе и учителя, широко представлены в литературе (Деркач А.А., Кузьмина Н.В., Маркова А.К., Митина Л.М., Реан А.А. и др.) Анализируются различные аспекты эффективности профессиональной деятельности учителей. Одним из них является готовность к педагогической деятельности. Она рассматривается как активно-действенное состояние, совокупность отдельных приемов для достижения и поддержания оптимума этого состояния.

Современные исследователи выделяют трехкомпонентную структуру готовности к любой профессиональной деятельности, состоящую из физиологического, профессионального и личностного компонентов.

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования

Инновации в образовании. Инновации, или новинки, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации не возникают сами по себе, они являются результатом научных исследований, передового педагогического опыта отдельных преподавателей и целых коллективов. Этот процесс не может быть спонтанным, он требует управления.

В рамках инновационной стратегии целостного педагогического процесса значительно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как непосредственных носителей инновационных процессов. Несмотря на все разнообразие технологий обучения: дидактические, компьютерные, проблемные, модульные и другие, реализация ведущих педагогических функций остается за учителем. С внедрением современных технологий в образовательный процесс учителя и школьные педагоги все чаще берут на себя функции советчика, консультанта, аниматора, воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, поскольку в профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, профессиональные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой основе формируется готовность к восприятию, оценке и внедрению педагогических инноваций.

Понятие инновации означает новизну, новизну, изменение; инновация как средство и процесс подразумевает внедрение чего-то нового. Применительно к педагогическому процессу инновация означает внедрение новых целей, содержания, методов и форм обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и студента. Первые попытки объяснить сущность и содержание инновационных процессов были предприняты в педагогике домоводства.

Понимая сущность инновационных процессов в образовании, можно выделить две основные проблемы педагогики — проблему изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблему внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. Одни инновационные процессы связаны в первую очередь с изучением, обобщением и распространением педагогического опыта, другие отдают приоритет проблеме разработки и внедрения педагогических инноваций. Следовательно, объект инновации, содержание и механизмы инновационных процессов должны находиться на уровне объединения двух взаимосвязанных процессов, которые до сих пор рассматривались изолированно. Их объективная взаимосвязь заключается в том, что процесс изучения, обобщения и распространения педагогического опыта имеет своей конечной целью внедрение нового передового в массовую практику. Таким образом, результатом инновационных процессов должно стать использование инноваций теоретического и практического характера в целостном педагогическом процессе. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических инноваций. Следовательно, учитель может выступать в роли автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий и концепций. Управление этим процессом обеспечивает подготовку к отбору, оценке и применению опыта коллег или новых идей, методов, предлагаемых наукой в своей деятельности.

Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает вовлечение учителей в процесс создания, разработки и использования педагогических инноваций в учебной и воспитательной практике.

Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств.

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования потребовали коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации учебного процесса в образовательных учреждениях различного типа. Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, включающая создание, разработку и использование педагогических инноваций, выступает как средство обновления образовательной политики.

Во-вторых, все большая гуманизация содержания образования, постоянное изменение объема и состава учебных дисциплин, а также введение новых предметов требуют постоянного поиска новых форм организации и технологий обучения. В этой ситуации роль и авторитет педагогических знаний в среде преподавания значительно возрастает.

В-третьих, меняется отношение самих учителей к освоению и применению педагогических инноваций. В условиях жесткой регламентации содержания учебного процесса педагоги были ограничены не только в выборе новых программ и учебников, но и в использовании новых приемов и форм обучения. Если раньше инновационная деятельность ограничивалась в основном использованием инноваций, рекомендованных сверху, то теперь она приобретает более избирательный исследовательский характер. Поэтому анализ и оценка педагогических инноваций, внедряемых учителями, и создание условий для их успешного развития и применения становится важным направлением в работе руководителей школ и органов управления образованием.

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учреждений в рыночные отношения и создание новых типов учебных заведений, в том числе частных, создает реальную ситуацию для их развития и совершенствования с целью достижения конкурентоспособности.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

- Социальные сети как механизм нарциссизации личности

- Пример фонетического барьера

- Взаимосвязь волевой регуляции и стрессоустойчивости у студентов

- Школы общей психологии

- Д. Карнеги и Э. Шостром – два подхода к выстраиванию межличностной коммуникации

- Влияние уровня развития внимания на учебную успеваемость подростков

- Самооценка личности

- Механизмы психологической защиты

- Взаимосвязь социометрического статуса ребенка дошкольника с личностными особенностями

- Юношеский период развития