Оглавление:

Будучи историческим существом, человек в то же время, и даже прежде всего, является природным существом: это организм, который несет в себе специфические черты человеческой природы. Они развиваются и изменяются по мере того, как человек усваивает в процессе обучения и воспитания то, что создано в результате исторического развития человечества. Обучение играет определенную роль в процессе индивидуального развития. Ребенок не созревает сначала, а затем воспитывается и обучается; он созревает, будучи воспитанным и обученным под руководством взрослых.

Включение в школьное обучение требует определенного уровня развития, которого ребенок достигает в результате дошкольного образования. Но школьное обучение не просто опирается на уже созревшие функции. Данные, необходимые для школьного обучения, развиваются в процессе самого школьного обучения; данные, необходимые для школьного обучения, также формируются в процессе школьного обучения.

Отсюда следует, что процесс обучения должен быть также процессом развития. Этого требуют и основные цели обучения, которые заключаются в подготовке к будущей самостоятельной трудовой деятельности. Отсюда следует вывод, что единственной задачей образования является не передача детям определенных знаний, а развитие их определенных способностей: Не важно, какой материал передать ребенку, а важно научить его наблюдать, думать и т.д. Этому учит теория формального образования, которая видит задачу образования не в том, чтобы дать ребенку определенную сумму знаний, а в том, чтобы развить определенные способности, необходимые для их приобретения.

Понятие и сущность процесса обучения

Что такое обучение? И.Ф. Харламов писал об этом следующим образом: «целенаправленный, педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями и умениями, развитию творческих способностей, мировоззренческих и нравственно-эстетических взглядов и убеждений». Обучение — это процесс, главной целью которого является развитие способностей человека, ребенка. Образование, реализуемое через различные виды объективной теоретической и практической деятельности, ориентировано в конечном итоге на интеллектуально-познавательное развитие ребенка, другими словами, оно имеет дело с познавательными процессами ребенка. В основе любого типа и вида обучения лежит система «преподавание-обучение».

Преподавание — это деятельность учителя по передаче информации; по организации учебно-познавательной деятельности учащихся; по оказанию помощи при трудностях в обучении; по стимулированию интереса, самостоятельности и творчества учащихся; по оценке учебных достижений учащихся. Цель преподавания — организация эффективного обучения каждого ученика в процессе передачи информации, контроля и оценки ее усвоения, а также взаимодействия с учениками и организации как совместной, так и самостоятельной деятельности.

Обучение — это деятельность ученика, которая предполагает усвоение, закрепление и применение знаний и умений; самостимулирование к поиску, решению учебных задач, самооценке учебных достижений; осознание личностного смысла и социальной значимости культурных ценностей и человеческого опыта, процессов и явлений окружающей действительности. Цель обучения — познание, сбор и обработка информации об окружающем мире. Результаты обучения выражаются в знаниях, навыках, установках и общем развитии учащегося.

Таким образом, обучение можно описать как процесс активного, целенаправленного взаимодействия преподавателя и обучающегося, в результате которого у обучающегося формируются определенные знания, умения, навыки, опыт деятельности и поведения, а также личностные качества. Двусторонний характер процесса обучения выражается в следующем: преподавание — деятельность преподавателя, а учение — деятельность обучающихся, выступающая в единстве при передаче социального опыта в форме содержания образования.

Процесс обучения — это специфический вид познавательной деятельности человека. Он содержит как общие, так и специфические черты познания учащимся объективного мира. Если ученый познает объективно новое в ходе исследования определенных явлений, процессов, то учащийся в процессе обучения открывает и усваивает субъективно новое, т.е. то, что уже известно науке и человечеству, что накоплено наукой и систематизировано в виде научных идей, понятий, законов, теорий, научных факторов.

Эффективность обучения определяется внутренними и внешними критериями. В качестве внутренних критериев используются успешность обучения и академическая успеваемость, а также качество знаний и степень накопленных навыков, уровень развития обучающегося, степень подверженности и обучаемости. Академическая успеваемость студента определяется как степень совпадения фактических и планируемых результатов учебной деятельности. Академическая успеваемость отражается в балльной оценке. Успешность обучения — это также эффективность управления процессом обучения, обеспечивающая высокие результаты при минимальных затратах.

В процессе обучения, при выявлении его сущности, необходимо различать момент организации деятельности и момент обучения в организации деятельности. В последнем наиболее ярко проявляется общение между преподавателем и студентом, которое, собственно, и есть обучение, его сущность. Исключите общение между учителем и учеником, и обучение как таковое не состоится. А вместе с ним исчезнет и всякое взаимодействие между учителем и учеником. Не будет передачи социального опыта и владения им.

Следовательно, обучение — это общение, в процессе которого происходит контролируемое усвоение, ассимиляция социального опыта, воспроизводство, овладение той или иной специфической деятельностью, что является основой формирования личности.

Осуществляемый на разных уровнях, процесс обучения носит циклический характер, и самым главным, основным показателем развития циклов учебного процесса являются непосредственные дидактические цели педагогической деятельности, которые группируются вокруг двух основных целей: образовательной и воспитательной. Образовательная — чтобы все учащиеся овладели определенной суммой знаний, умений и навыков, развили свои духовные, физические и трудовые способности, приобрели зачатки трудовых и профессиональных навыков. Воспитательная — воспитать каждого ученика как высоконравственную, гармонично развитую личность с научно-материалистическим мировоззрением, гуманистической направленностью, творчески активную и социально зрелую.

Соотношение этих целей в условиях современной школы таково, что первая подчинена второй, из чего следует главная цель образования — воспитать человека честным, порядочным, способным к самостоятельному труду, к реализации своего человеческого потенциала.

Закономерности обучения

Закономерности обучения — это существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между компонентами, составляющими процесс обучения. Некоторые из них действуют всегда, независимо от действий участников и условий процесса, например: цели и содержание обучения зависят от требований общества к уровню образования индивида. Большинство закономерностей проявляется как тенденция, т.е. не в каждом отдельном случае, а в некоторой совокупности.

Различают внешние и внутренние закономерности обучения. К первым относятся зависимость обучения от социальных процессов и условий (социально-экономической, политической ситуации, уровня культуры, потребностей общества и государства в определенном виде и уровне образования); ко вторым — взаимосвязь между компонентами процесса обучения (между целями, содержанием образования, методами, средствами и формами обучения; между учителем, учеником и смыслом учебного материала). Внутренних закономерностей в педагогической науке установлено достаточно много, большинство из них действует только при создании обязательных условий обучения. Например, между обучением и воспитанием существует закономерная связь: учебная деятельность учителя носит преимущественно воспитательный характер. Ее воспитательное воздействие зависит от ряда условий.

Другая закономерность: существует зависимость между взаимодействием учителя и ученика и результатами обучения. Согласно этой позиции, обучение не может состояться, если нет взаимозависимой деятельности участников учебного процесса, нет их единства. Частным, более конкретным проявлением этой закономерности является связь между активностью ученика и результатами обучения: чем интенсивнее, сознательнее и познавательнее учебная деятельность школьника, тем выше качество обучения.

Принципы обучения

Принципы обучения — это руководящие идеи, нормативные требования к организации и проведению дидактического процесса. Они имеют характер наиболее общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. Принципы рождаются на основе научного анализа обучения и соотносятся с закономерностями процесса обучения, установленными дидактикой. Учитывая направленность на формирование личности, индивидуальности каждого ученика, выделяется следующая система принципов обучения в современной средней школе:

- принцип взаимозависимости обучения и воспитания;

- принцип целостности и единства дидактического процесса;

- принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения;

- принцип научности содержания и методов обучения;

- принцип систематичности и последовательности в освоении учащимися достижений науки, культуры, опыта деятельности;

- принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности студентов при руководящей роли преподавателя;

- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение комплексного подхода;

- принцип доступности обучения;

- принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся;

- принцип связи обучения с жизнью, с практикой построения демократического общества;

принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и методов обучения. Все эти принципы подчинены ведущему принципу — единству образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения, который направляет работу учителя на приобщение учащихся в процессе обучения к общечеловеческим ценностям. Принципы обучения воплощают требования его организации — наглядность, сознательность и активность учащихся в обучении, последовательность и систематичность в освоении достижений науки, культуры и опыта деятельности, единство теории и практики. В ходе исторического развития теории и практики обучения сформировались различные типы, стили и методы обучения.

В каждом типе, несмотря на заметные различия, можно найти общие моменты, характерные для каждого обучения. Во-первых, процесс обучения любого типа базируется на системе принципов, каждый из которых выступает в качестве руководящих идей, норм или правил деятельности, определяющих как характер отношений преподавания и учения, так и особенности деятельности преподавателя и учащихся. Именно принципы служат ориентиром для построения определенного типа обучения.

Система — это совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), образующих устойчивое единство и целостность, обладающая интегративными свойствами и закономерностями, — так определяет это понятие один из видных ученых-специалистов В.П. Кузьмин в своей книге «Принципы системности в теории и методологии К. Маркса». (МОСКВА, 1986. С.111).

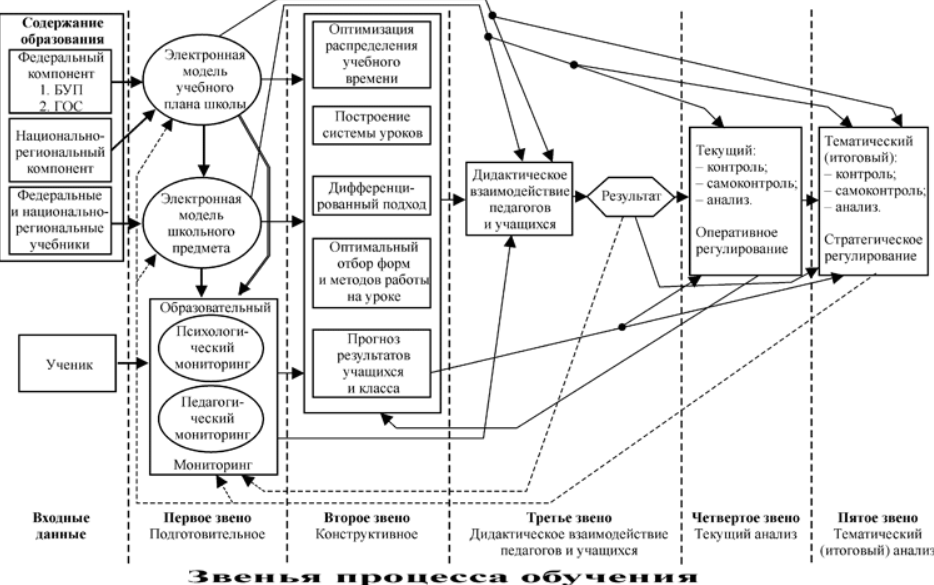

В качестве системообразующих понятий процесса обучения как системы выступают цель обучения, деятельность учителя (преподавание), деятельность учащихся (учение) и результат. Вариативные компоненты этого процесса являются средствами управления.

К ним относятся содержание учебного материала, методы обучения, материальные средства обучения (наглядные, технические, учебники и т.д.), организационные формы обучения как процесса и учебная деятельность учащихся.

Связь и взаимозависимость средств обучения зависит от цели образования и его конечного результата. Они образуют устойчивое единство и целостность, обладающую интегративными свойствами и подчиненную общим целям образования.

Цикличность процесса обучения

Вторым общим моментом для любого типа обучения является цикличность вышеупомянутого процесса, то есть повторение действий учителя и ученика от постановки цели до поиска средств и оценки результата. С одной стороны, цикличность подразумевает постановку учителем задач и целей, а также оценку усвоенных знаний. С другой стороны, осознание и решение учащимися поставленных задач, а также способность к самооценке. Это говорит о двустороннем характере процесса обучения.

Любая работа, в том числе совместная работа преподавателя и студентов, осуществляется в определенных условиях и в определенное время. Следовательно, процесс обучения, как и другие процессы, должен иметь свои циклы. Процесс обучения — это дидактическое взаимодействие преподавания и учения. Механизмом этого взаимодействия является общение субъектов преподавания и учения. Начало одного акта процесса обучения является следствием предыдущего, а его завершение — причиной следующего. Такой результат называется микрорезультатом.

В учебном процессе в ходе освоения учебного материала и накопления опыта учебно-познавательной деятельности происходит переход от количественных изменений в составе и содержании учебной деятельности к ее качественному преобразованию. Переход от количественного накопления знаний к качественному преобразованию готовности ученика к решению учебных задач на новом уровне сложности и в новых ситуациях является цикличностью обучения.

Между циклами существуют определенные взаимные интервалы. Переход от одного интервала к другому — это своего рода скачок в обучении. Это новое состояние ученика как субъекта обучения и как личности в целом. Результатом отдельных циклов является макрорезультат обучения, те качественные изменения, которые произошли в ученике. Основными показателями циклов процесса обучения являются — цель, средства и результат.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

- Проектирование образовательных технологий

- Внимание, мышление, память

- Особенности эмоционального реагирования дошкольников в семьях, переживших развод — Понятие семьи и влияние семьи на психическое развитие детей

- Виды психических процессов: мышление

- Понятие тьютерской деятельности

- План воспитательной работы с семьей

- Принципы истории педагогики

- Игра в психологии

- Компенсаторная функция

- Структура «я-концепции» личности