Оглавление:

Мир идей. Платон видит истинные причины вещей не в физической реальности, а в духовном мире и называет их «идеями» или «эйдос». Вещи материального мира могут изменяться, рождаться и умирать, но их причины должны быть вечными и неизменными, должны выражать суть вещей. Главный тезис Платона заключается в том, что «вещи можно видеть, но не думать; идеи, с другой стороны, можно думать, но не видеть».

Идеи представляют собой универсальные, а не единичные вещи — и только универсальное, по мнению Платона, достойно познания. Этот принцип распространяется на все объекты исследования, но в своих диалогах Платон уделяет большое внимание рассмотрению природы прекрасного. Диалог «Гиппиас Великий» изображает спор о прекрасном между Сократом, представляющим точку зрения Платона, и софистом Гиппием, которого изображают простодушным, даже глупым человеком. Когда его спрашивают: «Что такое красивое?», Бегемот дает первый конкретный пример, о котором он может подумать, и отвечает, что это красивая девушка. Поэтому Сократ говорит, что красивая лошадь, красивая лира и даже красивый горшок также должны быть признаны красивыми, но все эти вещи красивы только в относительном смысле. «Или вы не помните, что я спрашивал о прекрасном само по себе, что делает все, что связано с прекрасным — камень и дерево, и человек, и Бог, и каждый поступок, каждое знание». Речь идет о прекрасном, что «никогда не может показаться уродливым, никому и нигде», то есть «прекрасным для всех и всегда». Понятно в этом смысле, что прекрасное — это идея, или вид, или эйдос.

Можно сказать, что Идея — это сверхъестественная причина, образец, цель и архетип всех вещей, источник их реальности в этом мире. Платон пишет: «… Идеи существуют в природе, как в виде образцов, другие вещи похожи на них и являются их подобием, собственная принадлежность вещей к идеям состоит ни в чем, кроме как в их подобии».

Таким образом, можно присвоить фундаментальные характеры идей:

- вечность;;

- Непреложность;

- Объективность;

- Безотносительность;

- Независимость от чувств;

- Независимость от условий пространства и времени.

Структура идеального мира. Платон представляет мир идей как иерархически организованную систему, в которой идеи отличаются друг от друга степенью общности. Идеи нижнего уровня — к ним относятся идеи естественных, естественных вещей, идеи физических явлений, идеи математических формул — подчинены более высоким идеям. Высшие и более ценные идеи — это те, которые служат объяснением человеческого существования — идеи красоты, истины, справедливости. На вершине иерархии находится идея Добра, которая является условием всех других идей и не обусловлена никакими другими; это цель, к которой стремятся все вещи и все живые существа. Таким образом, Идея Добра (в других источниках Платон называет ее «Единственной») свидетельствует о единстве мира и его целеустремленности.

Мир идей и мир вещей

Мир идей и мир вещей. Мир идей, по мнению Платона, — это мир действительно существующего бытия. Напротив него — мир небытия — это материя, бесконечное начало, и состояние пространственного разделения множества вещей. Оба фундамента одинаково необходимы для существования мира вещей, но приоритет отдается миру идей: если бы не было идей, то не было бы и речи. Мир вещей, мир чувств, является продуктом мира идей и мира материи, то есть существования и небытия. При таком разделении Платон подчеркивает, что царство идеального, духовного имеет свою ценность.

Каждая вещь, которая является частью мира идей, является своего рода идеей с ее вечностью и неизменностью, и вещь «привержена» материи своей отделимостью и отделимостью. Таким образом, мир чувственных вещей объединяет в себе две противоположности и находится в сфере становления и развития.

Идея как концепция. Кроме онтологического смысла, идея рассматривается у Платона и с точки зрения познания: идея — это и бытие, и мысль о нем, и, следовательно, понятие о нем, соответствующее бытию. В этом гносеологическом смысле идея Платона — это общее или общее представление о природе мыслимого объекта. Таким образом, он затрагивает важную философскую проблему формирования родовых понятий, выражающих суть вещей.

Критерии истины

Истина — это категория философии, которая обозначает идеал знания и путь к нему.

Критерий истины — способ определить истинность знания и отличить истину от обмана.

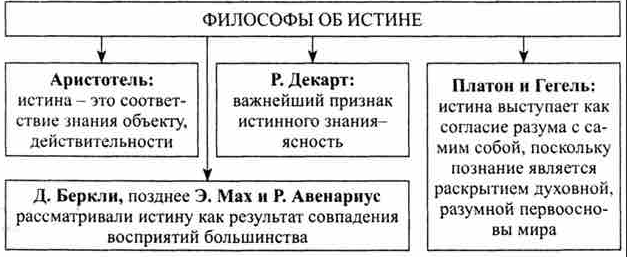

Все вопросы эпистемологии так или иначе вращаются вокруг проблемы истины и ее критериев. В системе понятий, основанных на мировоззрении человека, понятие истины является одним из фундаментальных и в общем порядке с «добром», «красотой», «справедливостью» и т.д. В истории философии существуют разные представления об истине.

В истории философии существуют разные взгляды на истину и ее критерии: «Истина — это соответствие знания реальности»; «Истина — это экспериментально проверенная истина»; «Истина — это свойство самосогласованности знания»; «Истина — это полезность знания, его эффективность»; «Истина — это соответствие».

Первая позиция, согласно которой истина — это соответствие мыслей реальности, находит свое отражение во вкладе классического или соответствующего понятия истины. С этого начинается теоретическое изучение истины, первые попытки которого были предприняты Платоном и Аристотелем. Позже классическое понимание истины: Томас Аквинас, П. Хольбах, Гегель, Л. Фейербах и другие.

Критерием истины в классическом понимании истины являются: Корреспонденция и Реальность. Под реальностью в этом понятии понимается как объективная реальность, так и субъективный мир человека. Соответствие знаний объектам и предметам интерпретировалось как их адекватное воспроизведение в человеческом сознании. Основные принципы классической концепции истины были связаны с эпистемологическим оптимизмом, который позволял существовать объекту знания независимо от субъекта и состояний его сознания. В качестве основных принципов соответствующего понимания истины можно назвать следующие:

1) реальность, являющаяся объектом познания, не зависит в своем существовании ни от субъекта, ни от познания;

2) существует принципиальная возможность установления четкого соответствия между знанием и реальностью;

3) существует интуитивно понятный и недвусмысленный критерий для установления соответствия или несоответствия между знанием и реальностью;

4) классическое понятие истины претендует на логически последовательную систему знаний.

Классическое понятие истины

В ходе исторического развития классического понятия истины проблемы с основными постулатами были критически переосмыслены, возникли альтернативные, неклассические понятия истины.

Согласованная концепция истины (от латинского cohaerentia — сплоченность, связь) — концепция, основанная на позиции, что знание истинно, если оно внутренне непротиворечиво и не противоречиво. Например, позиция верна, если она является элементом логически связанной и когерентной системы. Истоки этой теории лежат в древности у Парменида и Дзено, которые считали, что соответствие мысли реальности не может быть проверено наблюдением, которое не дает достоверных знаний, а только созданием когерентных знаний. Непоследовательная идея не имеет референта в реальном мире. В то же время несогласованность идеи гарантирует правильное описание ею реальной ситуации вещей.

В XX веке представитель неопозитивизма О.Нейрат считал, что истина научного знания заключается не в том, что это знание соответствует действительности или какой-либо другой части знания, истина которого является абсолютной, а в том, что все знание является самосогласованной системой. Именно это свойство самосогласованности или последовательности и является тем референтом, к которому относится понятие истины.

Прагматическое понятие истины

Прагматическое понятие истины (Гр. прагма — поступок, действие) — понятие, которое принимает практическую полезность в качестве критерия истины. Сторонники этого понимания — Ч. Пирс, У. Джеймс, П. Бриджман — утверждают, что реальность внешнего мира недоступна человеку, потому что человек имеет дело непосредственно с его деятельностью. Так что единственное, что он может определить — это не соответствие знания реальности, а эффективность, практическую полезность знания. По сути, полезность является главной ценностью человеческих знаний, которую можно назвать истинной. Прагматизм подчеркивает роль практической деятельности знания, а эмпиризм рассматривается как альтернатива рационалистическому соображению. Не следует ограничиваться теоретическими рассуждениями, необходимо реально проверять суждения на правду и ложь. Истинная идея — это та, которая выполняет свою функцию, которая работает; ложная идея — это та, которая не выполняет свою функцию.

Традиционалистическое понятие истины

Традиционалистическое понятие истины (латинское conventio — соглашение) — понятие, в котором истина истолковывается как продукт согласия внутри научного сообщества, определяемого свободным выбором концептуального и логического аппарата теории. Представители этого понятия истины — А. Пуанкаре, К. Айдуквич, П. Дюхем и другие — считали, что конвенциональный элемент в науке, хотя и очевиден, ни в коей мере не ограничивает объективный характер научных теорий. «Ничего нельзя знать, — писал Пуанкаре, — но мы уже начали и вынуждены действовать, поэтому мы, кстати, устанавливаем правила». Набор правил — это то, что называется наукой. Правила игры — это произвольное соглашение, и мы могли бы принять противоположное соглашение, если бы оно было не хуже первого». Они считали, что опыт — это критерий истины. Сами эмпирические факты создаются не учеными, они предшествуют как сырье, и ученый должен создавать из них факты науки.

В современной философии проблема истины все чаще лишается объективно-контологического статуса и рассматривается в контексте интерпретации ценностных и субъективно-личностных измерений сознания. Существуют герменевтические, экзистенциальные и другие интерпретации истины. Сохранение двусмысленности существующих подходов к проблеме истины еще раз подчеркивает тот факт, что она является одной из главных проблем как для эпистемологии, так и для всей философии в целом.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Читайте дополнительные лекции:

- Гилозоизм в философии

- Связь онтологии и гносеологии

- Сферы функционирования общества как системы

- Законы и категории диалектики. Их методологическая роль и значение для теории и практики управления

- Мигель де унамуно, испанский писатель, философ, представитель экзистенциализма

- Агностицизм и заблуждение в науке

- Природа, сущность и существование человека

- Бытие как фундаментальная категория философии, её смысл и специфика. Формы бытия мира и человека

- Концепция устойчивого развития

- Теория общественного договора. Проект просвещения и понятие прав человека