Оглавление:

Предпосылки возникновения и развития немецкой классической философии

Немецкая классическая философия является закономерным результатом развития реальной действительности и мышления Нового времени. При объяснении условий её возникновения необходимо учитывать как особенности Германии конца XVIII — начала XIX в., так и обстановку в мире в целом, ибо Германия — лишь одна из стран Европы, ставших на путь капиталистического развития. Специфические условия Германии накладывают определённый — и весьма сильный -отпечаток на системы Канта, Фихте и других философов. Но не только эти особенности определяют основной строй мышления немецких философов.

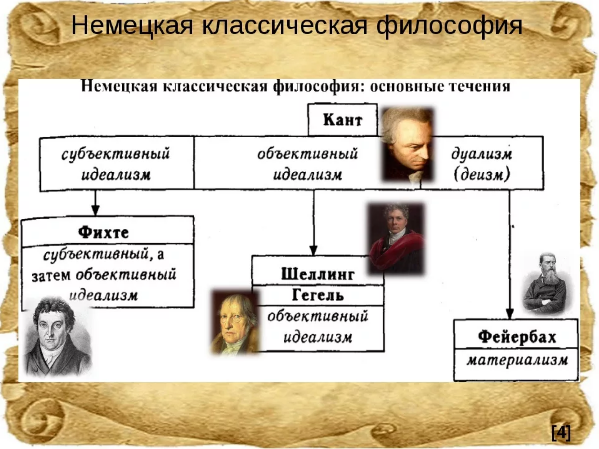

Развитие немецкой классической философии можно разделить на два этапа: первый представлен Кантом, второй — Фихте, Шеллингом, Гегелем, Фейербахом.

Первый этап, в общем, охватывает время до Французской революции, второй — после неё. Резкое обострение классовых отношений накануне революции в философии находит выражение в виде противоречия между идеалом, «разумом» и действительностью. После совершения революции буржуазия примиряется с действительностью, ибо теперь последняя уже для неё «разумна». Противоречие идеала и реальности одинаково сильно — это важно — и в Германии, и во Франции; в Германии оно достигает, так сказать, «трагической» остроты.

Германия XVIII в. — одна из самых экономически и политически отсталых стран Европы. Тридцатилетняя война (1618-1648) намного задержала её развитие. Германия отстаёт на двести лет от Англии и на пятьдесят — от Франции.

Писатели и философы этого времени с болью воспринимают глубокий упадок Германии, противоречие между идеалами гуманизма и бездуховной, мещанской действительностью. В силу этой отсталости германская философия и искусство обращаются в поисках идеала «разумной действительности» или к современной им революционной Франции, или к прошлому. Известно, что все выдающиеся умы Германии (Фихте, Гегель, Гёте, Шиллер и многие другие) с восторгом приветствуют французскую буржуазную революцию. Но это длится недолго. Ужасы якобинского террора прекращают прекраснодушное увлечение революционными идеями многих немцев. Так как мысль и фантазия не могут питаться сами собой, то материал для своего идеала немецкие философы должны всё-таки искать в действительности. Но настоящее и в Германии, и во Франции казалось им ужасным. Остаётся, следовательно, только прошлое.

Именно в таких условиях, когда, придуманный «идеал» заменял действительность Германии того времени и протекала деятельность основоположника немецкой классической философии И. Канта.

И. Кант — основоположник немецкой классической философии

Иммануил Кант (1724-1804) считается основоположником немецкой классической философии — грандиозного этапа в истории философского мировоззрения, охватывающего более века интеллектуального развития — интенсивного, очень яркого по своим результатам и значительного по своему влиянию на историю интеллекта человека.

И. Канта часто считают величайшим философом после Платона и Аристотеля. Кант как никто другой объединил в себе спекулятивную оригинальность Платона с энциклопедической природой Аристотеля, и именно поэтому его философия считается кульминацией всей истории философии вплоть до XX века.

Всю работу И. Канта можно разделить на два великих периода:

1) докритическая (до начала 70-х годов 18 века);

2) Критический период (с начала 1770-х годов до 1804 года).

В докритический период философский интерес Канта был сосредоточен на проблемах естествознания и природы. В более поздний, критический период интерес Канта переместился к проблемам деятельности ума, познания, механизма познания, границ познания, логики, этики, социальной философии. Критический период получил свое название в связи с названием трех фундаментальных философских произведений Канта, появившихся в этот период:

- Критика Чистых Причин;

- Критика практических соображений;

- «Критика суда».

Предкритический период. Важнейшими проблемами философских исследований докризисного периода Канта были проблемы бытия, природы, естествознания. Инновационность Канта в этих проблемах заключается в том, что он был одним из первых философов, который рассматривал эти проблемы с особым упором на проблему развития.

Он написал выдающийся трактат «Общая история природы и теория небес» (1755 г.), в котором изложил свою знаменитую космогоническую гипотезу, обосновывающую диалектический взгляд на Вселенную. Рассматривая проблему происхождения Вселенной, Кант отвергает первичный движитель и представляет начальное состояние Вселенной как хаотическое облако из различных материальных частиц. Эти частицы обладают способностью двигаться и тяготеть друг к другу без движения. В то же время, отталкивающие силы действуют, вызывая отклонение этих частиц от первоначального направления, что приводит к круговым движениям. Частицы, таким образом, «движутся в одном направлении и параллельными кругами, совершая свободные круговые движения вокруг центрального тела».

Таким образом, философские выводы Канта были, по его мнению, революционными для его времени:

- Солнечная система образовалась из большого исходного облака частиц материи, которое было разбавлено вращением этого облака в пространстве, что стало возможным благодаря движению и взаимодействию (притяжению, отталкиванию, столкновению) частиц, из которых оно состояло.

- Природа имеет свою историю во времени (начало и конец) и не является вечной и неизменной;

- Природа находится в постоянном изменении и эволюции;

- движение и отдых относительны;

- все живые существа на Земле, включая человека, являются результатом естественной биологической эволюции.

В то же время, идеи Канта несут отпечаток мировоззрения того времени: механические законы изначально не присущи материи, а имеют свою собственную внешнюю причину; эта внешняя причина (первоисточник) — Бог.

Философские взгляды Г.В.Ф. Гегеля

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 — 1831) — профессор Гейдельбергского, а затем Берлинского университетов, был одним из самых авторитетных философов своего времени как в Германии, так и в Европе, ярким представителем немецкого классического идеализма.

Философию Гегеля можно представить как философию абсолютного идеализма. Основу философских воззрений Гегеля можно представить следующим образом. Весь мир — это грандиозный исторический процесс развертывания и реализации возможностей некоего мирового разума, духа. Мировой Дух есть совершенно объективное, безличное, идеальное начало, выступающее основой и субъектом развития, творцом мира в целом. Общая схема творческой деятельности этого безличного идеального начала носит у Гегеля название Абсолютной Идеи. Все, что существует на свете, — лишь ее бледное отражение, следствие и результат ее активности.

Процесс развертывания богатств мирового духа (или абсолютной идеи) у Гегеля включает три стадии:

1. Логика — безличное, «чистое», т.е. непредметное мышление, конструирующее само из себя систему логических категорий;

2. Природа — понимаемая как внешняя материальная оболочка идеи, ее противоположность, «инобытие»; на этой ступени появляется и человек (как часть и завершение природы), преодолевающий, в конечном счете, материальность природы своей духовной деятельностью;

3. Дух — история собственно человеческой духовной жизни, в которой продолжается развитие абсолютной идеи, доходящее в итоге до философии, открывающей таинственный источник мирового развития, т.е. абсолютную идею. Последняя как бы возвращается в философии к себе самой, познает самое себя. В этом, по Гегелю, и заключается смысл и цель всех приключений мирового духа, разума — в самопознании.

Таким образом, действительность предстает в гегелевской философии воплощением духа, разума, всеобщего идеального начала. Абсолютная идея проживает многообразную и сложную жизнь в гегелевской философской системе. Его система — это объективный идеализм: абсолютная идея существует до природы и человека как «чистая мысль», порождает природу и общество. Система построена на основе «триады»- тезиса — антитезиса и синтеза. Эта «триада» делает гегелевскую философскую систему строгой, четкой, с одной стороны, а с другой — позволяет Гегелю показать поступательный характер развития мира, использовать энциклопедичность знаний.

Его философская система вбирает в себя логику и философию природы, антропологию и психологию, философию права и этику, философию государства и гражданского общества, философию религии и эстетику, историю философии и философию истории и др. Она вбирает в себя диалектику как систему принципов законов и категорий. Однако его философская система сдерживает диалектику, ибо имеет как бы законченный характер: в его философии абсолютная идея полностью познает себя, завершив тем самым процесс познания, а в прусской монархии обретается «венец всего здания» как наиболее совершенном воплощении разума в жизни человечества.

Антропологический материализм Л. Фейербаха

Последним великим представителем классической немецкой философии был Л. Фейербах. Его выдающаяся историческая заслуга состояла в том, что он подверг глубокой критике идеализм Канта, Гегеля и других философов и возродил, продолжил передовые традиции материализма XVIII в. В отличие от других представителей классической немецкой философии, которые были идеалистами, Фейербах — воинствующий материалист.

Философия Людвига Фейербаха считается завершающим этапом немецкой классической философии и началом материалистической эпохи в немецкой и мировой философии.

Материализм как направление философии возник задолго до Фейербаха (Древняя Греция — Демокрит и Эпикур; Англия нового времени — Бэкон, Локк; Франция — просветители-материалисты), однако указанные материалистические философские школы были, главным образом, внутренним национальным явлением своего времени и отличались непоследовательностью и противоречиями, находились под сильным влиянием теологии, искали компромисс между материалистическими идеями и существованием Бога (формой подобного компромисса был, в частности, деизм).

Философия Людвига Фейербаха стала первым случаем глубоко последовательного материализма, основными чертами которого были:

— полный разрыв с религией (атеизм) и освобождение от многовекового религиозного влияния;

— попытка объяснить Бога и религию с материалистической точки зрения, исходя из человеческой природы;

— материалистическое, с учетом новейших достижений науки объяснение проблем окружающего мира и человека;

— большой интерес к социально-политическим вопросам;

— убеждение в познаваемости окружающего мира.

Философия Фейербаха стала водоразделом между немецкой классической философией и немецким материализмом XIX в., предтечей марксизма. Сформировавшаяся под большим влиянием философии Фейербаха марксистская философия (К. Маркс, Ф. Энгельс) вышла за национальные рамки Германии и стала общемировой философией, особенно популярной в середине и конце XIX — первой половине ХХ вв.

Ранний период философии Фейербаха характерен критикой идеалистической философии, особенно Гегеля. Так, Фейербах: отвергает идею тождества бытия и мышления; не признает наличия абсолютной идеи — самостоятельной субстанции и первопричины материального мира; логически доказывает невозможность отчуждения (превращения) абсолютной идеи в материальный мир — окружающий мир очевиден и осязаем, в то время как абсолютная идея — лишь догадка разума, выдумка Гегеля; не признает единства философии и религии; отвергает диалектику (ошибка Фейербаха).

Философию Гегеля Фейербах считает искусственной, подверженной предрассудкам, обращенной в прошлое, не соответствующей новейшим достижениям науки.

В противовес объективному идеализму Гегеля Фейербах выдвинул теорию антропологического материализма. Суть этой теории в том, что:

- единственно существующими реальностями являются природа и человек;

- человек является частью природы;

- человек есть единство материального и духовного;

- человек должен стать главным интересом философии;

- идея существует не сама по себе, а есть продукт сознания человека;

- Бога как отдельной и самостоятельной реальности не существует; Бог — плод воображения человека;

- природа (материя) вечна и бесконечна, никем не сотворима и никем не уничтожима;

- все, что нас окружает (предметы, явления), — различные проявления материи.

Особое место в философии Фейербаха занимает проблема Бога. В отличие от прежних философов-материалистов, искавших компромисс между своими материалистическими взглядами и идей существования Бога, — деистов и др., Фейербах выступает с атеистических позиций и тесно увязывает проблему Бога с антропологией.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Читайте дополнительные лекции:

- Критика догматического рационализма. Исламский мистицизм

- Метафизика А. Шопенгауера

- Различные формы детерминации мира: причинность и закономерность, необходимость и случайность

- Поиски субстанциональной основы мира: материя или дух?

- Человек как деятельное и творческое существо

- Закономерности саморазвития общества

- Взаимоотношения мифологии и предфилософии древней индии

- Общие черты русской философской мысли: онтологизм, универсализм, мессианизм, внимание к нравственным проблемам

- Разумный уровень познания

- Общество как едино-цельная система определенного множества народа