Оглавление:

В социологии, с ее специфическим подходом к изучению социального мира через взаимосвязь личного и общественного, изучение такого понятия, как семья, также основано на взаимосвязи и взаимовлиянии общества и личности. В современной социологии существует большое количество определений и точек зрения на такое понятие и явление, как семья.

С одной стороны, семья — это базовая основа и один из фундаментальных институтов общества, который придает ему стабильность и порядок. Как социальный институт семья представляет собой исторически сложившуюся форму социальной жизнедеятельности людей, обусловленную экономической структурой общества и специфическую по своим характеристикам и функциям. Обычно он основан на отношениях, основанных на брачных связях его членов или на кровном родстве. Так же семья предполагает внутреннее взаимодействие ее членов, их совместную деятельность, в которой, в свою очередь, реализуются как общественные потребности (в физическом и психическом воспроизводстве человеческой личности, в обеспечении нормальной совместной жизни людей в сфере личной жизни), так и потребности индивида (в интимных отношениях, семейном и личном счастье).

С другой стороны, семья в строгом смысле слова — это уникальная малая социальная группа, своего рода ячейка общества. В этом контексте семья функционирует как основная организационная форма личной жизни, основанная на брачных и родственных связях, то есть на отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, которые живут вместе и ведут общее хозяйство, основанное на едином семейном хозяйстве. Семейная жизнь характеризуется материальными и духовными процессами. Через семью сменяются поколения людей, в ней рождается человек, и через нее продолжается род.

Таким образом, существует два четких подхода к изучению семьи:

- Исследование с позиции социального института, где анализируются внешние связи семьи, образцы и нормы семейного поведения, которые, в свою очередь, формируют нормы, утверждаемые и практикуемые в обществе;

- Изучение семьи, рассматривая ее как малую социальную группу, внутри которой отношения между членами реализуются в их связях друг с другом.

Сущность понятия семьи

Что такое семья? Каковы его основные характеристики? Какую роль играет семья в обществе? Каково его значение для отдельного человека? Древние мыслители пытались найти ответы на эти вопросы. На сегодняшний день в современной социологии существует множество различных подходов к определению понятия семьи. Давайте рассмотрим некоторые из них.

С точки зрения А.Г. Харчева, семья представляет собой объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью, основанное на браке и кровном родстве.

По своей сути семья — это система отношений между супругами (мужем и женой), родителями и детьми, которая имеет исторически обусловленную организацию. Семья обусловлена различными культурными факторами, способом производства материальных благ и характером экономической системы. Каждая экономическая формация объективно соответствует конкретной семье.

Исходя из исторического опыта, можно выделить следующие основные характеристики семьи:

- Брак или кровные узы между всеми членами;

- проживающих вместе в одном жилище;

- общий семейный бюджет.

По своим характеристикам семья представляет собой специфическое социальное явление. Как малая социальная группа (семья как источник социальной принадлежности), существующая не опосредованно, а в тесной взаимосвязи с обществом, семья, таким образом, реализует свои институциональные функции. На основе личных потребностей людей возникают нормы, паттерны и контексты (процесс передачи традиций и опыта от поколения к поколению), которые формируют семью как социальный институт.

Семья как социальный институт — это, прежде всего, «совокупность исторически сложившихся устойчивых социальных норм, санкций и образцов поведения, регулирующих отношения между супругами, родителями и детьми, другими родственниками».

Институт семьи включает в себя:

- набор социальных ценностей (любовь, семейные ценности, традиции);

- социальные процессы (забота о воспитании детей, семейные правила и обязанности);

- Переплетение ролей и статусов (статус и роли мужа, жены, ребенка, подростка, тещи, свекрови, свекра), через которые проходит жизнь семьи.

Другими словами, это специфическая по своим характеристикам форма организации людей, которая предполагает физическое и социокультурное воспроизводство новых поколений в обществе, новых малых групп (конкретных семей).

Следовательно, на уровне малой социальной группы семья может рассматриваться как любое образование, потенциально способное к такому воспроизводству на определенных этапах своего развития, а ядро семьи, в свою очередь, может рассматриваться как реальная супружеская пара.

Таким образом, семья как малая социальная группа является субъектом физического и социокультурного воспроизводства поколений.

По этой причине определение семьи должно отражать всю совокупность характеристик семьи и как малой социальной группы, и как социального института. Исходя из этого, более точным будет определение А.Г. Харчева, согласно которому семья — это исторически конкретная система отношений и взаимодействий между супругами, родителями и детьми в малой социальной группе, члены которой связаны брачными или семейными отношениями, совместным проживанием и взаимной моральной ответственностью, и социальная необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения.

Что такое семья? Каковы его основные характеристики? Какую роль играет семья в обществе? Каково его значение для отдельного человека? Древние мыслители пытались найти ответы на эти вопросы. На сегодняшний день в современной социологии существует множество различных подходов к определению понятия семьи. Давайте рассмотрим некоторые из них.

С точки зрения А.Г. Харчева, семья представляет собой объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью, основанное на браке и кровном родстве.

По своей сути семья — это система отношений между супругами (мужем и женой), родителями и детьми, которая имеет исторически обусловленную организацию. Семья обусловлена различными культурными факторами, способом производства материальных благ и характером экономической системы. Каждая экономическая формация объективно соответствует конкретной семье.

Исходя из исторического опыта, можно выделить следующие основные характеристики семьи:

- Брак или кровные узы между всеми членами;

- проживающих вместе в одном жилище;

- общий семейный бюджет.

По своим характеристикам семья представляет собой специфическое социальное явление. Как малая социальная группа (семья как источник социальной принадлежности), существующая не опосредованно, а в тесной взаимосвязи с обществом, семья, таким образом, реализует свои институциональные функции. На основе личных потребностей людей возникают нормы, паттерны и контексты (процесс передачи традиций и опыта от поколения к поколению), которые формируют семью как социальный институт.

Семья как социальный институт — это, прежде всего, «совокупность исторически сложившихся устойчивых социальных норм, санкций и образцов поведения, регулирующих отношения между супругами, родителями и детьми, другими родственниками».

Институт семьи включает в себя:

- набор социальных ценностей (любовь, семейные ценности, традиции);

- социальные процессы (забота о воспитании детей, семейные правила и обязанности);

- Переплетение ролей и статусов (статус и роли мужа, жены, ребенка, подростка, тещи, свекрови, свекра), через которые проходит жизнь семьи.

Другими словами, это специфическая по своим характеристикам форма организации людей, которая предполагает физическое и социокультурное воспроизводство новых поколений в обществе, новых малых групп (конкретных семей).

Следовательно, на уровне малой социальной группы семья может рассматриваться как любое образование, потенциально способное к такому воспроизводству на определенных этапах своего развития, а ядро семьи, в свою очередь, может рассматриваться как реальная супружеская пара.

Таким образом, семья как малая социальная группа является субъектом физического и социокультурного воспроизводства поколений.

По этой причине определение семьи должно отражать всю совокупность характеристик семьи и как малой социальной группы, и как социального института. Исходя из этого, более точным будет определение А.Г. Харчева, согласно которому семья — это исторически конкретная система отношений и взаимодействий между супругами, родителями и детьми в малой социальной группе, члены которой связаны брачными или семейными отношениями, совместным проживанием и взаимной моральной ответственностью, и социальная необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения.

Данное определение выражает несколько важнейших функций семьи — репродуктивную и социализирующую, которые А.Г.Харчев назвал «физическим и духовным воспроизведением».

Типы и виды семей

Обратимся к характеристикам семьи по типу семейной структуры.

Под структурой семьи обычно понимают количество и состав членов семьи, а также совокупность отношений между ними. Существует большое разнообразие типов семейных структур. Они различаются в зависимости от типа брака, родства и родительских отношений.

В зависимости от формы брака различают моногамные и полигамные семьи:

- Моногамия — брак одного мужчины с одной женщиной за один раз:

- Полигамия — брак с более чем одним партнером в браке. Известны три формы полигамного брака:

- Групповой брак, когда несколько мужчин и несколько женщин состоят в брачных отношениях одновременно (эта форма сохранилась сегодня только на Маркизских островах):

- Полиандрия (многоженство) — редкая форма, встречается в южных штатах Индии, Тибете;

- Полигиния (многоженство) — наиболее распространенная из всех форм полигамного брака, существует в мусульманских странах.

Типы семей в зависимости от структуры родственных связей:

- ядерный (простой), состоящий из родителей и их несовершеннолетних детей;

- расширенные (составные) семьи, состоящие из двух и более поколений семей.

Семьи также различаются по тому, как они выбирают своего семейного партнера:

- Эндогамный, означающий брак между членами одной группы (клана, племени и т.д.);

- Экзогамия, когда брак запрещен в пределах близкого круга людей (например, между близкими родственниками или членами одного племени).

Типы семей в зависимости от места проживания супругов:

- Патрилокальный — супруги живут в семье мужа;

- Матрилокальный — супруги живут в доме родственников;

- неолокальные — живут отдельно от родителей.

Типы семей по критерию семейной власти:

- Матриархат — власть в семье принадлежит женщине;

- Патриархат — власть в семье принадлежит мужчине;

- Эгалитарная или демократическая семья с равенством статуса супругов. Этот тип в настоящее время наиболее распространен и считается самым демократичным.

Еще один критерий, который можно использовать для классификации семей, — это наличие родителей. Существуют типы полных (два родителя) и неполных (один родитель) семей.

В зависимости от количества детей семьи делятся на три типа: бездетные (без детей); однодетные семьи (один ребенок); расширенные семьи (три и более детей).

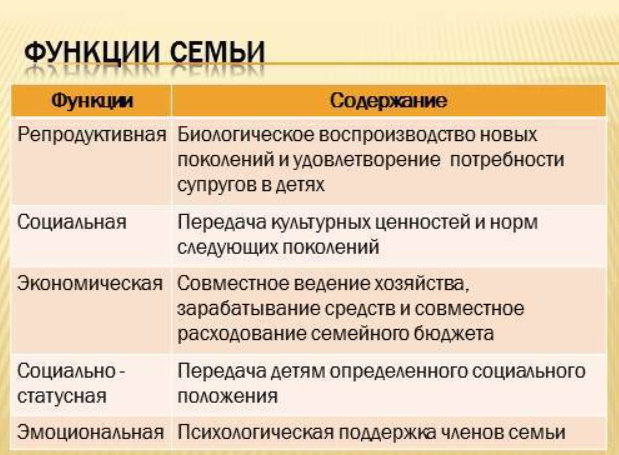

Природа семьи рассматривается, прежде всего, через ее функции. Функции семьи и их реализация отражают взаимодействие между семьей и обществом, семьей и личностью. Говоря о функциях семьи, следует помнить, что они характеризуют роль семьи в обществе как социального института среди других институтов.

Основные функции семьи

Давайте рассмотрим основные функции семьи.

1) Деторождение или репродуктивная функция.

У этой функции две задачи: социальная — общество не может существовать без организованной системы замены одного поколения другим, и индивидуальная — удовлетворение потребности в детях.

Репродуктивная функция семьи — это деторождение, то есть продолжение человеческого рода. Эта функция сочетает в себе элементы всех других функций, поскольку семья участвует не только в количественном, но и в качественном воспроизводстве населения. Это связано, прежде всего, с приобщением нового поколения к научным и культурным достижениям человечества и сохранением его здоровья.

2) Функция социализации личности.

Семья является источником первичной социализации личности. Внутрисемейные отношения, психологический климат в семье оказывают непосредственное влияние на характер детей. Так, доказано, что алкоголем чаще злоупотребляют подростки, выросшие в семьях, где один или оба родителя были пристрастны к этой вредной привычке.

К счастью, в подавляющем большинстве случаев семья становится для подростка основным источником знаний об окружающей его действительности. От поколения к поколению происходит преемственность позитивного исторического опыта, важных теоретических и социально — бытовых знаний, нравственных и ценностных ориентаций и ориентиров. Опираясь на знания, полученные в семье, человек «проходит процесс интеграции в социальную жизнь, который предполагает личный, самостоятельный выбор и процесс адаптации как внешнего и пассивного приспособления к обстоятельствам жизни».

3) Экзистенциальная или заботливая и защитная функция.

Семья обеспечивает защиту, социальное обеспечение своих членов. В детстве человек нуждается не только в физической защите и заботе (крыша над головой, еда и одежда), но и в эмоциональном участии в его жизни со стороны родителей. Члены семьи, которые уже являются недееспособными, нуждаются в таком участии. Для них семья является источником поддержки и стабильности.

4) Функция социального самоопределения личности.

Легитимность рождения человека означает его юридическое и социальное определение. Благодаря семье человек получает фамилию, имя и отчество, право распоряжаться наследством и жильем. Он принадлежит к тому же классу, расе, этнической и религиозной группе, к которой принадлежат его родители. Он также определяет социальный статус человека.

Помимо этих, считающихся основными, функций, существует ряд других важных функций, таких как организация досуга и быта, организация хозяйственно-бытовой деятельности, психологическая и материальная поддержка. Кратко охарактеризуем эти функции:

- Воспитательная функция — социализация подрастающего поколения, поддержание культурного воспроизводства общества;

- регенеративная («обновляющая») функция — передача статуса, имущества и социального положения;

- экономическая функция — поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи

- экономическая функция — приобретение материальных ресурсов одними членами семьи для других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества;

- Сфера первичного социального контроля — моральное регулирование поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регулирование обязанностей и ответственности в отношениях между супругами, родителями и детьми, представителями старшего и среднего поколений

- Духовно-коммуникативная функция, т.е. развитие личностей членов семьи, духовное оплодотворение

- Сексуально-эротическая функция: удовлетворение сексуальных потребностей супругов, сексуальный контроль

- Социальный статус, т.е. предоставление определенного социального статуса членам семьи и воспроизводство социальной структуры

- Рекреационная функция, включающая организацию содержательного досуга и взаимное обогащение интересов

- Эмоциональная функция — получение психологической защиты, эмоциональной поддержки, эмоциональной стабилизации лиц и их психологическая терапия

- Рекреационная функция («восстановление») — функция восстановления психологического здоровья, достижения психологического комфорта.

Каждая функция играет определенную роль в жизни семьи и имеет значение как для общества, так и для отдельного человека.

Брачно семейные отношения

Процесс взаимодействия общества и семьи является двунаправленным (как общество влияет на семью, так и семья влияет на общество) и непрерывным. Исходя из вышесказанного, можно смело сказать, что семья является одним из основных институтов общества, который придает ему стабильность, устойчивость, ценностную ориентацию и способность пополнять население в каждом следующем поколении. В то же время семья является малой социальной группой — наиболее единой и стабильной ячейкой общества. На протяжении всей жизни человек является членом многих различных групп, но только семья остается той группой, которую он никогда не покидает.

В семье формируются и развиваются брачно-семейные отношения как отражение разнообразных и многомерных межличностных контактов и, в целом, всей системы ценностей и ожиданий социально-психологического аспекта.

На сегодняшний день сложились различные формы брачно-семейных отношений, наиболее распространенными из которых являются следующие:

Брачные отношения основаны на справедливой контрактной системе. Оба супруга четко понимают, чего они ожидают от брака, и рассчитывают на определенные материальные блага. Условия самого договора подкрепляют и помогают прояснить важные вопросы. Эмоциональная связь, которую трудно назвать любовью, но которая, тем не менее, существует в таком союзе, обычно со временем усиливается («доживает до любви», по выражению И.С. Тургенева). Однако, когда семья существует только как экономическая единица, чувство эмоционального возбуждения полностью утрачивается. Люди, вступающие в такой брак, имеют самую сильную практическую поддержку со стороны своего партнера во всех практических начинаниях — по той простой причине, что и жена, и муж преследуют свою собственную экономическую выгоду. В таких супружеских отношениях степень свободы каждого из супругов максимальна, а личное участие минимально: как только условия договора выполнены, он/она волен делать все, что ему/ей заблагорассудится.

Брачные отношения, основанные на нечестном договоре. Муж и жена преследуют односторонние интересы, тем самым нанося ущерб партнеру. И снова не стоит говорить о любви, хотя в этом варианте супружеских отношений она часто бывает односторонней (во имя которой супруг, понимая, что его обманывают и используют в своих интересах, терпит все).

Брачно-семейные отношения являются вынужденными. Один из супругов, в некотором смысле, «осаждает» другого, а тот, в силу определенных жизненных обстоятельств или из жалости, в конце концов, соглашается на компромисс. Даже в таких случаях трудно говорить о глубоком чувстве: даже со стороны «осаждающего» есть скорее амбиции, желание обладать объектом обожания, волнение. Когда такой брак окончательно оформлен, «осаждающий» начинает рассматривать супругу как свою собственность. Чувство свободы, необходимое в браке и семье в целом, здесь абсолютно исключено. Психологическая основа существования такой семьи настолько деформирована, что компромиссы, которых требует семейная жизнь, невозможны.

Брачно-семейные отношения как ритуальная консуммация социально-нормативных установок. После определенного возраста люди приходят к выводу, что все вокруг женаты и пора заводить семью. Это брак без любви и без расчета, а лишь следуя определенным социальным стереотипам. В таких семьях часто не создаются условия для долгой семейной жизни. Чаще всего такие брачные и семейные отношения возникают случайно и так же случайно распадаются, не оставляя глубоких следов.

Брачные и семейные отношения, освященные любовью. Два человека объединяются добровольно, потому что не могут представить свою жизнь друг без друга. В браке по любви ограничения, которые супруги принимают на себя, являются чисто добровольными: им нравится проводить свободное время друг с другом и с членами семьи, нравится делать что-то хорошее друг для друга и для остальных членов семьи. Брачные отношения в этом варианте — высшая степень единения людей, когда дети рождаются в любви, когда один из супругов сохраняет свою независимость и индивидуальность — при полной поддержке другого. Парадокс заключается в том, что люди становятся свободнее, добровольно принимая такие ограничения («Я счастлив, если ты счастлив»)….. Брачно-семейная форма таких отношений строится на доверии, на большем уважении к человеку, чем к общепринятым нормам.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

- Особенности психической средовой дезадаптации у несовершеннолетних с аномалиями в сфере характера

- Социально-психологические проблемы малой группы

- Методы нлп — Общие представления о системе НЛП

- Педагогическое взаимодействие в воспитании

- Внимание

- Младшие подростки с конфликтным поведением из многодетных семей в условиях образовательного учреждения

- Большие социальные группы и массовые явления психики — Сущность и типы больших социальных групп

- Методы и методики психодиагностики

- Гендерные различия в творческом мышлении

- Психологические условия адаптации детей раннего возраста к доу