Оглавление:

Оценка окислительно-восстановительной способности веществ и направления окислительно-восстановительной реакции

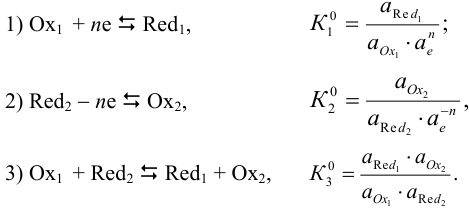

Окислительно-восстановительная реакция протекает с изменением степеней окисления элементов, входящих в ту или иную форму реагирующих веществ. Направление окислительно-восстановительной реакции (3) и глубина ее протекания, как и в других химических равновесиях, могут быть определены по константе равновесия, являющейся произведением констант (раздел 2.3) полуреакции восстановления (1) и полуреакции окисления (2).

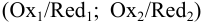

Окисленная и восстановленная формы вещества представляют собой сопряженную пару  или редокс- пару, подобно паре кислота — сопряженное основание в кислотноосновном равновесии. Подобие этих систем проявляется также в невозможности осуществления в растворе полуреакций приема и отдачи электронов, как и полуреакций приема и отдачи протона (основанием и сопряженной кислотой — глава 3).

или редокс- пару, подобно паре кислота — сопряженное основание в кислотноосновном равновесии. Подобие этих систем проявляется также в невозможности осуществления в растворе полуреакций приема и отдачи электронов, как и полуреакций приема и отдачи протона (основанием и сопряженной кислотой — глава 3).

Чаще направление окислительно-восстановительной реакции и глубину ее протекания оценивают, сравнивая стандартные  потенциалы, а в реальных условиях — формальные потенциалы

потенциалы, а в реальных условиях — формальные потенциалы  (примеры 5.5 — 5.8).

(примеры 5.5 — 5.8).

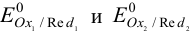

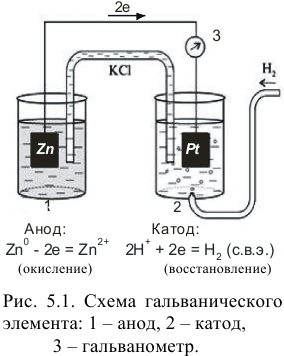

Стандартные потенциалы  измеряют в гальваническом элементе (рис. 5.1) относительно стандартного водородного электрода,

измеряют в гальваническом элементе (рис. 5.1) относительно стандартного водородного электрода,  которого принят за нуль при любой температуре. Их приводят в справочных таблицах (табл. 5 приложения) для полуреакций восстановления. В стандартных условиях активности всех участников полуреакции равны 1, т. е.

которого принят за нуль при любой температуре. Их приводят в справочных таблицах (табл. 5 приложения) для полуреакций восстановления. В стандартных условиях активности всех участников полуреакции равны 1, т. е.  не зависит от ионной силы раствора и концентрации реагентов. Чем больше

не зависит от ионной силы раствора и концентрации реагентов. Чем больше  тем более сильным окислителем является окисленная форма пары и более слабым восстановителем — ее восстановленная форма.

тем более сильным окислителем является окисленная форма пары и более слабым восстановителем — ее восстановленная форма.

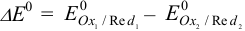

Для определения направления реакции в близких к стандартным условиях необходимо сравнить  полуреакций и найти

полуреакций и найти  . Это соответствует вычитанию из одной полуреакции восстановления другой полуреакции восстановления. При

. Это соответствует вычитанию из одной полуреакции восстановления другой полуреакции восстановления. При  реакция окисления-восстановления протекает слева направо (пример 5.1), а при

реакция окисления-восстановления протекает слева направо (пример 5.1), а при  — в обратном направлении (пример 5.7).

— в обратном направлении (пример 5.7).

Использование для оценки окислительно-восстановительной способности веществ удобной термодинамической характеристики, которой является окислительно-восстановительный (электродный, редокс-) потенциал, связано с отличительной особенностью полуреакций окисления и восстановления — возможностью их разделения в пространстве. Полуреакции можно осуществить в виде катодного (восстановление) и анодного (окисление) процессов в гальваническом элементе — электрохимической ячейке, служащей источником тока. Электрический ток возникает при переносе электронов, т. е. энергия химической реакции преобразуется в электрическую (рис. 5.1).

Для этого компоненты полуреакций помещаются в отдельные сосуды, которые соединяют солевым мостиком. Им может быть стеклянная трубочка, заполненная инертным гелем, пропитанным сильным электролитом, не участвующим в редокс- реакциях ( на рис. 5.1). В каждый сосуд, погружается проволочка (пластинка) либо из инертного металла, либо из металла, участвующего в полуреакции. Металл и компоненты полуреакции составляют полуэлемент или электрод. Электроды подсоединяют к гальванометру или потенциометру — внешней цепи. При замыкании цепи гальванометр покажет наличие тока.

на рис. 5.1). В каждый сосуд, погружается проволочка (пластинка) либо из инертного металла, либо из металла, участвующего в полуреакции. Металл и компоненты полуреакции составляют полуэлемент или электрод. Электроды подсоединяют к гальванометру или потенциометру — внешней цепи. При замыкании цепи гальванометр покажет наличие тока.

На рис. 5.1 один полуэлемент состоит из цинковой пластинки, погруженной в раствор  ) (цинковый электрод). Другой — из платиновой пластинки, покрытой губчатой

) (цинковый электрод). Другой — из платиновой пластинки, покрытой губчатой  (для лучшей адсорбции

(для лучшей адсорбции  , который подается под давлением 101,3 кПа), погруженной в раствор с

, который подается под давлением 101,3 кПа), погруженной в раствор с  моль/л — стандартный водородный электрод (с.в.э.). При замыкании цепи электроны от цинка будут переходить к ионам

моль/л — стандартный водородный электрод (с.в.э.). При замыкании цепи электроны от цинка будут переходить к ионам  и начнется суммарная реакция до установления равновесия, которая протекала бы и в растворе между

и начнется суммарная реакция до установления равновесия, которая протекала бы и в растворе между  и кислотой:

и кислотой:

Измеренная при этом ЭДС близка к величине:

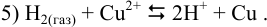

Если вместо электродной пары  в левый сосуд поместить пару

в левый сосуд поместить пару  , при замыкании цепи стрелка гальванометра отклонится в другую сторону, поскольку электроны от водорода (анода) будут переходить к ионам

, при замыкании цепи стрелка гальванометра отклонится в другую сторону, поскольку электроны от водорода (анода) будут переходить к ионам  , в результате чего медь из раствора будет осаждаться на медном электроде (катоде), что соответствует суммарной реакции:

, в результате чего медь из раствора будет осаждаться на медном электроде (катоде), что соответствует суммарной реакции:

Тогда:

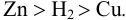

Различие в направлении отклонения стрелки измерительного прибора в этих двух случаях указывает на различие в направлении самопроизвольно протекающей в гальваническом элементе химической реакции. Сила окислителя уменьшается в ряду:

, а сила восстановителя уменьшается в ряду:

, а сила восстановителя уменьшается в ряду:

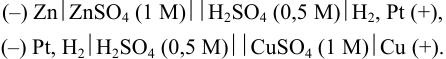

Схематически гальванический элемент представляют, указывая слева направо: анод (присваивают знак «-»); границу раздела фаз (вертикальная черта); электролиты в анодном полуэлементе; границу раздела полуэлементов (две вертикальные черты); электролиты в катодном пространстве; границу раздела фаз (вертикальная черта); катод (присваивают знак «+»). Для гальванического элемента рис. 5.1 границей раздела полуэлементов ( катода и анода) в растворе служит солевой мостик с  .

.

Упомянутые гальванические элементы (см. также примеры 5.21-5.23):

На практике для измерения потенциалов вместо с.в.э. используют электрод сравнения с известной величиной потенциала, чаще всего хлорсеребряный или насыщенный каломельный (пример 5.23).

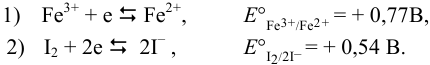

Пример 5.1.

В каком направлении протекает реакция между  и

и  ?

?

Решение:

Табличные значения  для полуреакций:

для полуреакций:

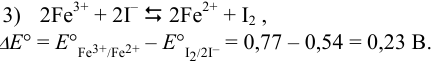

Уравнивая число электронов и вычитая из полу реакции восстановления (1) (с участием предполагаемого окислителя) полу реакцию восстановления (2)(с участием предполагаемого восстановителя) и меняя знаки в уравнении на положительные, получаем:

, поэтому реакция 3) протекает в прямом направлении.

, поэтому реакция 3) протекает в прямом направлении.

Эти примеры взяты со страницы примеров решения задач по аналитической химии:

Решение задач по аналитической химии

Возможны вам будут полезны эти страницы: