Оглавление:

Мотивация является одной из фундаментальных и актуальных проблем психологии и педагогики. Она является ведущим фактором регуляции активности личности, ее поведения и деятельности и, вследствие этого представляет исключительный интерес для педагога.

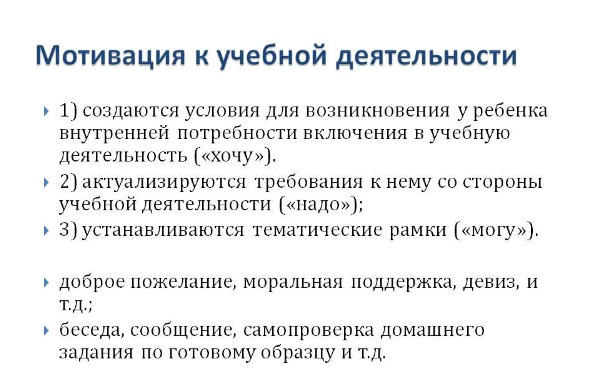

Для каждого преподавателя важно, чтобы его ученики с интересом и желанием занимались в школе. Но подчас приходится встречаться с несформированностью у учащихся потребности в знаниях, с отрицательным отношением к учебной деятельности. В этой ситуации процесс учения нельзя назвать успешным.

Таким образом, нельзя наладить какое бы то ни было эффективное педагогическое взаимодействие с ребёнком, подростком, юношей без учёта особенностей их мотивации. За объективно одинаковыми действиями школьников могут скрываться совершенно различные причины. Иными словами, побудительные источники одного и того же поступка, его мотивация, могут быть абсолютно разными. Поэтому перед преподавателем стоят задачи по ее изучению, формированию и развитию у учащихся.

Мотив и мотивация учебной деятельности

Хорошо известно, что человеческое поведение редко обусловлено одним-единственным мотивом. Чаще всего их бывает несколько. Ими могут стать идеалы, мечты, чувства, стремления, интересы и многое другое. Мотивы классифицируются по видам вызывающих их потребностей и по конкретному содержанию деятельности, в которой они реализуются.

Тема мотива и мотивации очень хорошо разработана в педагогической психологии, и это, как ни странно, создаёт определённые трудности в овладении этой темой, поскольку часто по одному и тому же вопросу у психологов существует несколько разных мнений, а и следовательно, отличающихся методик для выявления какого-либо факта. Похоже, единственный способ решения этих трудностей – определить свою собственную позицию по этой проблеме, и выбрать для своей работы те термины, те методики, которые более понятны и ближе к «стилю» преподавания.

Для лучшего понимания проблемы целесообразно условиться об однозначности определений терминов «мотив» и «мотивация», хотя в психологии встречаются различные определения этих понятий.

Итак: что такое «мотив»? Мотив — это то, что побуждает деятельность (является формой проявления потребности).

Что такое «мотивация»? Мотивация — процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей.

Виды мотивов учения

Мотив учения — это направленность ученика на различные стороны учебной деятельности. Например, если активность ученика направлена на работу с самим изучаемым объектом (лингвистическим, математическим, биологическим и т. д.), то чаще всего в этих случаях можно говорить о разных видах познавательных мотивов.

Если активность ученика направлена в ходе учения на отношения с другими людьми, то речь идет, как правило, о различных социальных мотивах. Иными словами, одних учеников в большей мере мотивирует сам процесс познания в ходе учения, других — отношения с другими людьми в ходе учения.

Соответственно принято различать две большие группы мотивов:

1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения;

2) социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями школьника с другими людьми.

Эти группы мотивов описаны в психологической литературе (СНОСКА: См.: Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969; Изучение мотивации поведения детей и подростков /Под ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежной. М., 1972; Мотивация учения /Под ред. М. В. Матюхиной. Волгоград. 1976.).

Первая большая группа мотивов может быть разбита на несколько подгрупп:

1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на овладение новыми знаниями. Они также различаются по уровням (СНОСКА: См.: Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М., 1979, с. 97.). Эти уровни определяются глубиной интереса к знаниям. Это может быть интерес к новым занимательным фактам, явлениям, либо интерес к существенным свойствам явлений, к первым дедуктивным выводам, либо интерес к закономерностям в учебном материале, к теоретическим принципам, к ключевым идеям и т. д.;

2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего учебного труда;

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.

Эти уровни познавательных мотивов могут обеспечивать наличие у школьника так называемого «мотива достижения», который состоит в стремлении ученика к успеху в ходе как бы постоянного соревнования с самим собой, в желании добиться новых, все более высоких результатов по сравнению со своими предыдущими результатами.

Все эти познавательные мотивы обеспечивают преодоление трудностей школьников в учебной работе, вызывают познавательную активность и инициативу, ложатся в основу стремления человека быть компетентным, желания быть «на уровне века», запросов времени и т. д.

Вторая большая группа мотивов — социальные мотивы — также распадается на несколько подгрупп:

1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы быть полезным Родине, обществу, желании выполнить свой долг, в понимании необходимости учиться и в чувстве ответственности. Здесь велико значение мотивов осознания социальной необходимости, долженствования.

К широким социальным мотивам может быть отнесено также желание хорошо подготовиться к избранной профессии;

2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет.

Эти мотивы связаны с широкой потребностью человека в общении, в стремлении получить удовлетворение от процесса общения, от налаживания отношений с другими людьми, от эмоционально окрашенных взаимодействий с ними.

Одной из разновидностей таких мотивов считают так называемую «мотивацию благополучия», проявляющуюся в стремлении получать только одобрение со стороны учителей, родителей и товарищей (про таких учеников говорят, что дни работают только на «положительном подкреплении»).

Иногда позиционный мотив проявляется в стремлении ученика занять первое место, быть одним из лучших, в таком случае иногда говорят о «престижной мотивации».

Сущность учебных мотивов

Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично включающая в себя:

- познавательные потребности;

- цели;

- интересы;

- стремления;

- идеалы;

Мотивационные установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые особенности.

Названная система мотивов образует учебную мотивацию, которая характеризуется как устойчивостью, так и динамичностью.

Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной мотивации, иерархию ее основных подструктур. Социальные мотивы обусловливают постоянную динамику вступающих в новые отношения друг с другом побуждений. А.К. Маркова отмечает, что становление мотивации «есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними».

По ее мнению, качества мотивов могут быть:

- содержательными, связанными с характером учебной деятельности (осознанность, самостоятельность, обобщенность, действенность, доминирование в общей структуре мотивации, степень распространения на несколько учебных предметов и др.);

- динамическими, связанными с психофизиологическими особенностями ребенка (устойчивость мотива, его сила и выраженность, переключаемость с одного мотива на другой, эмоциональная окраска мотивов) и т.д.

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, — в данном случае деятельность учения, учебную деятельность.

Учебная мотивация позволяет развивающейся личности определить не только направление, но и способы реализации различных форм учебной деятельности, задействовать эмоционально-волевую сферу. Она выступает в качестве значимой многофакторной детерминации, обусловливающей специфику учебной ситуации в каждый временной интервал.

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для той деятельности, в которую она включается, факторов:

- характером образовательной системы;

- организацией педагогического процесса в образовательном учреждении;

- особенностями самого обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и способностей, уровень притязаний, самооценка, характер взаимодействия с другими учениками и т.д.);

- личностными особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой его отношений к обучаемому, к педагогической деятельности;

- спецификой учебного предмета.

Источники учебной мотивации

Учебная деятельность является полимотивированной, так как активность обучаемого имеет различные источники. Принято выделять три вида источников активности:

- внутренние;

- внешние;

- личные.

К внутренним источникам учебной мотивации относятся познавательные и социальные потребности (стремление к социально одобряемым действиям и достижениям).

Внешние источники учебной мотивации определяются условиями жизнедеятельности обучаемого, к которой относятся требования, ожидания и возможности. Требования связаны с необходимостью соблюдения социальных норм поведения, общения и деятельности. Ожидания характеризуют отношение общества к учению как к норме поведения, которая принимается человеком и позволяет преодолевать трудности, связанные с осуществлением учебной деятельности. Возможности — это объективные условия, которые необходимы для развертывания учебной деятельности (наличие школы, учебников, библиотеки и т.д.).

Личные источники. Среди названных источников активности, мотивирующих учебную деятельность, особое место занимают личные источники. К их числу относятся интересы, потребности, установки, эталоны и стереотипы и другие, которые обусловливают стремление к самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и других видах деятельности.

Взаимодействие внутренних, внешних и личных источников учебной мотивации оказывает влияние на характер учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного из источников приводит к переструктурированию системы учебных мотивов или их деформации.

Классификации мотивов по Е. П. Ильину

Для понимания специфики мотива необходимо их соотнесение с возрастом. Возрастные особенности детей оказывают влияние на мотивацию. Например, готовность школьников подчиняться требованиям взрослых резко снижается от 4-го к 7-му классу, что свидетельствует о снижении роли внешней и увеличении внутренней мотивации. К сожалению, этот факт редко принимается во внимание как родителями, так и учителями.

Теперь же интересно будет посмотреть, как мотивируется учебная деятельность школьника по возрастам. Ниже я привожу таблицу, где показан возраст и соответствующий возрасту мотив (таблица составлена обзорно, и мотивы сознательно упрощены, а некоторые даже и не включены, т.к. главное назначение этой таблицы – показать другой принцип классификации, а также показать взаимосвязь возраста и мотива).

На странице курсовые работы по педагогике вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Педагогика».

Читайте дополнительные лекции:

- Воспитание волевых качеств у детей

- Технология концентрированного обучения (М.П. Щетинин)

- Объект и предмет педагогики

- Средства и методы нравственного воспитания

- Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий во внеурочной деятельности школы

- Л. Н. Толстой в педагогике

- Подготовительный этап педагогического исследования

- Упражнение, приучение и методы стимулирования

- Методы педагогического исследования в дошкольной педагогике

- Трудновоспитуемые и одаренные дети