Оглавление:

Memory — это роскошная фотостудия.

В. Набоков

Когда английского искусствоведа Джона Бергера, который давно изучает роль фотографии в культуре (Berger, 2013), спросили, «что занимало место фотографии до ее изобретения», он сказал: «Вы ожидаете, что я отвечу — графика, живопись. На самом деле, точным ответом будет — память» (Бергер, 1984, с. 50). Действительно, для современного человека связь между фотографией и памятью неоспорима (см. результаты опроса во введении), но их отношения неоднозначны и потенциально мыслимы, по крайней мере, двумя способами. Фотография может действовать «вместо» памяти и (или) «вместе с» памятью.

В первом случае фотография понимается как копия, заменитель, «протез», реализованный на другом физическом носителе и выведенный за пределы тела для дублирования недостаточно надежных блоков человеческой мнемонической системы. С этой точки зрения, роль фотографии аналогична другим изобретениям, которые количественно усиливают работу компонентов психических функций, ослабленных болезнью или изначально несовершенных. Например, очки или слуховые аппараты компенсируют недостатки в соответствующих сенсорных системах зрения и слуха, а калькулятор компенсирует недостатки в умственных арифметических операциях. С этой точки зрения, мы можем согласиться с ответом Бергера — фотография действительно способна занять место памяти. Философ и антрополог Мэрилин Дональд (1991) предложила использовать терминологическую пару «энграмма/экзограмма» {engram/exogram) для обозначения такого замещения. Энграмма — это след опыта на биологическом носителе; экзограмма — это объект внешнего мира, который функционирует как элемент органической памяти (Donald,

2010). Список преимуществ, которые предлагают экзограммы, очень длинный. Экзограммы, в отличие от энграмм, могут быть отчуждены от носителя и проанализированы как объективизация субъективного опыта; они могут быть включены в общение с другими людьми, даже на расстоянии; они могут отложить свое использование во времени; и, что совершенно не относится к разовым психическим состояниям, они могут быть повторены. В рамках дихотомии Дональда фотография должна рассматриваться как экзограмма памяти.

Во втором случае речь идет не о замене психической функции, а о ее качественном развитии, т.е. реорганизации на новых основаниях, ведущей к приобретению принципиально новых возможностей (Нуркова, 2000). Согласно этой позиции, фотография не заменяет память, не механически увеличивает ее силу, а изменяет ее. Таким образом, суть фотографии заключается в том, чтобы играть роль знака, опосредующего отношения между культурными задачами памяти и элементами уже существующей мнемической системы (как психологической, так и физиологической). Очевидно, что интерпретация фотографии как сигнификатора исключает прямое подражание нынешней конструкции психической функции. Например, музыка, исполняемая на пианино, воспринимается голосовым аппаратом иначе, чем вокал, а ткань, вязанная на спицах, воспринимается не так, как волосы. Во взаимодействии с памятью фотография способна обеспечить визуализацию материала, который не изображен на ней непосредственно. Оно обозначает другие события, не вошедшие в кадр, становится, по терминологии Шерри Теркл, «эвокативным» воспоминанием, то есть таким, которое вызывает воспоминание (Turkle, 2007).

Стандартная многокомпонентная модель памяти

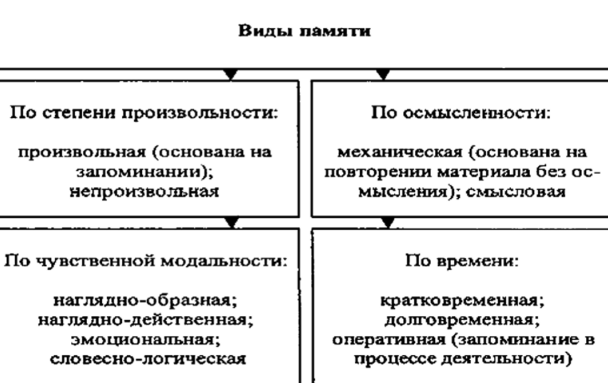

Среди величайших достижений когнитивной психологии — разработка многокомпонентной модели памяти, согласно которой память рассматривается как совокупность взаимосвязанных, но достаточно автономных подсистем, различающихся по своему вкладу в общую способность приобретать, сохранять и воспроизводить прошлый опыт для использования в текущей деятельности (Nurkova, 2008). Но почему привычное представление о памяти как о едином неделимом процессе является недостаточным?

Аргумент «функциональной несовместимости» (Sherry, Schacter, 1987, p. 439) был выдвинут в качестве центрального аргумента против единообразия психологических подсистем в научной методологии. Поясним суть этого аргумента на примере домашней кухни. Поскольку продукты должны быть сохранены от порчи с момента покупки до приготовления, а затем приготовлены, на каждой кухне вы найдете холодильник и плиту. Никому не придет в голову объединить эти две вещи и заставить конкретный кухонный прибор попеременно (а тем более одновременно) замораживать и нагревать. Аналогичным образом, у памяти есть функционально несовместимые задачи. Например, мы должны сначала разобраться в потоке раздражителей, которые обрушиваются на наши сенсорные поверхности, и сделать их полезными для запоминания.

Затем, не позволяя себе отвлекаться на посторонние ассоциации, мы должны сосредоточиться на работе с материалом, который имеет отношение к текущей ситуации, и в то же время хранить огромное количество информации о мире. В этом гигантском хранилище, в свою очередь, мы должны быстро и точно находить соответствующие слова, двигательные программы, обобщенные факты и личные воспоминания. Образно говоря, наша память должна постоянно и «замораживать», и «готовить». Здравый смысл подсказывает, что лучшим техническим решением проблемы, как в случае с метафорой «кухни», является делегирование функций различным «устройствам», каждое из которых выполняет свою часть работы и не конфликтует с другими психологическими «устройствами».

В соответствии с этой логикой Р. Аткинсон и Р. Шиффрин в 1970-х годах предложили базовую трехкомпонентную модель памяти, включающую модально-специфические сенсорные регистры, кратковременную память (позднее термин был изменен на «рабочую память») и долговременную память. Затем модель была значительно расширена и сегодня уже описывает шесть компонентов в так называемой стандартной модели.

Каждый из компонентов памяти выполняет свои уникальные функции. Сенсорные регистры участвуют в отборе и кратковременном хранении информации для последующей работы с ней. Рабочая память функционирует как своеобразная «мастерская» психики, где происходит интеграция вновь полученного и извлеченного из постоянного хранилища материала для решения текущих задач. Долговременная память — это именно то хранилище жизненного опыта, которое содержит бесчисленное количество единиц информации. Последняя настолько велика, что оптимальная стратегия памяти требует внутреннего разделения на вспомогательные структуры. Поэтому в структуре долговременной памяти выделяют: процедурную память для хранения программ двигательных и умственных действий; семантическую память для хранения обобщенных знаний; эпизодическую память для кратковременного хранения точных записей недавних событий, что необходимо для поддержания постоянного контакта с реальностью; автобиографическую память для создания истории своей жизни из набора личных воспоминаний (Conway, Rubin, 1993).

Иконическая память (визуальный сенсорный регистр)

Физиология зрительной системы человека такова, что мы вряд ли смогли бы ориентироваться в мире, не говоря уже о нашем субъективном перцептивном опыте, если бы нам пришлось полагаться непосредственно на зрительные ощущения, которые она производит. По сути, наш зрительный образ мира — это сложная иллюзия, которая не может быть достигнута с помощью сенсорного аппарата, а требует участия высших психологических механизмов. И самым важным среди них является память. Давайте объясним это неочевидное утверждение.

Во-первых, все наши сенсорные системы адаптируются, то есть становятся десенсибилизированными, когда подвергаются воздействию раздражителей умеренной интенсивности в течение длительного периода времени. Например, вы обычно не чувствуете давления одежды или тиканья наручных часов, хотя эти стимулы оказывают на вас реальное физическое воздействие выше порогового уровня. Такая адаптация полезна для организма, так как освобождает систему от обработки стимулов, которые уже были стимулированы. Но в зрительной системе адаптация приводит к тому, что совершенно здоровый, но неподвижный глаз слепнет в течение нескольких секунд, поскольку сетчатка адаптируется к воздействию света с определенными параметрами.

Для борьбы с адаптацией наши глаза совершают непроизвольные скачки — саккады — длительностью 10-80 мс, что обеспечивает постоянное обновление стимулов на сетчатке. Еще в 1898 году Б. Эрдманн и Р. Додж показали, что во время чтения глаз получает информацию только во время коротких пауз между быстрыми саккадическими движениями. Продолжительность фиксаций, то есть относительной неподвижности глаза между саккадами, лежит в интервале 0,2-2 с. Однако даже эта неподвижность весьма условна: глаз постоянно дрожит с частотой 20-150 Гц (так называемый тремор глаз). Кроме того, поток поступающей информации прерывается морганием, которое необходимо для увлажнения и очистки склеры. Средний человек моргает около 30 раз в минуту, а во время волнения частота моргания может удваиваться.

Во-вторых, большой проблемой для зрительного восприятия является тот факт, что действительно качественные четкие и цветные изображения формируются только в небольшой области сетчатки — фовеальной (фокальной) зоне (Strasburger, Rentschler, Jilttner, 2011). Фовеальная область с угловым размером примерно 1,5° может занимать небольшой «островок» пространства, площадь которого примерно равна проекции ногтя большого пальца на вытянутую руку. Существует также область центрального зрения, в которой формируется зрительное ощущение с достаточно хорошими показателями остроты, но эта область не превышает 5°. Кроме того, существует так называемое слепое пятно с угловым размером около 7° — место, где зрительный нерв выходит из сетчатки, а зрительные рецепторы отсутствуют вовсе.

Таким образом, в любой момент времени глаз отправляет на обработку нерепрезентативное изображение, которое фрагментарно по отношению к реальности и, более того, постоянно колеблется, скачет и прерывается. Однако, несмотря на такой глобальный дефект, мы воспринимаем окружающий нас мир как стабильный и непрерывный, успешно распознаем видимые объекты и перемещаемся в сложно организованном пространстве. Кажется, что мы даже видим все поле зрения в 140° почти с таким же высоким качеством. Как же человеческий когнитивный аппарат достигает такого феноменального результата?

Открытие иконической памяти

В 1960 году американский психолог Джордж Сперлинг (р. 1934) выдвинул гипотезу о том, что у нас есть особая система памяти, в которой, как из кусочков пазла, собирается полная картина зрительной сцены (Sperling, 1967). Отдельные элементы этой сцены постоянно обновляются в соответствии с динамикой движения центрального зрительного поля, но общая картина остается целостной и пригодной для категоризации. Сперлинг назвал эту теоретически предсказанную систему «сенсорным регистром», а позднее У. Найссер ввел в литературу более удачное название — «иконическая память» (от греч. sikovoc — образ). Однако гипотеза нуждалась в эмпирическом подтверждении. Проблема заключалась в том, что, поскольку предполагалось, что работа сенсорного регистра происходит очень быстро и автоматически, люди не могли описать ее в ответ на прямой вопрос. Они даже не подозревают о существовании сенсорного регистра — своего рода тайного слуги зрительного анализатора!

Более того, из работ Вильгельма Максимилиана Вундта (1832-1920), основателя экспериментальной психологии, было известно, что после краткого предъявления матриц, содержащих неопределенные наборы букв, случайных для группировки слов, даже опытные испытуемые могли назвать не более шести символов (называть буквы, конечно, нужно было только после того, как матрица исчезала из поля зрения). На основании таких отчетов Вундт пришел к классическому выводу, что объем сознания ограничен шестью изолированными элементами или шестью связанными структурами.

Результаты Вундта снова и снова воспроизводились различными авторами, но Сперлинг предложил альтернативную интерпретацию. Основываясь на своей гипотезе о существовании своеобразной ультравременной памяти, он предположил, что у испытуемых просто не было времени, чтобы произнести символы, необходимые для правильного ответа, прежде чем они были стерты из ультратемпоральной памяти и частично скопированы в следующую, более низкую структуру памяти, которая действительно характеризуется низкой емкостью.

Чтобы обосновать свою позицию, автор придумал метод частичной отчетности. Этот метод действительно не был чем-то совершенно новым. Его идея была довольно проста: если человек способен воспроизвести случайно выбранный фрагмент информации, то, следовательно, он обладает всей информацией. Примером такой частичной коммуникации является обычный экзамен. В конце концов, на экзамене студента не просят пересказать весь изученный курс! От него требуется вспомнить лишь небольшую часть материала, соответствующую случайному жребию. Если студент преуспевает, преподаватель считает, что весь необходимый объем знаний освоен (на самом деле, такой метод крайне уязвим для критики, что подтверждается популярным выражением «Экзамен — это лотерея»). Сперлинг обращался со своими испытуемыми примерно так же, как и экзаменатор.

В эксперименте Сперлинга участвовали пять испытуемых, каждый из которых неоднократно проходил тест на зрительную память. Сперлинг спроецировал матрицу из 12 символов, по четыре на строку, на тускло освещенный экран. Воздействие было кратковременным и длилось 50 мс, чтобы уложиться во временной промежуток между саккадами. После этого перед глазами испытуемых вновь появлялось нейтральное поле. Перед началом презентации испытуемым выдавались «таблицы ответов», которые они должны были заполнить теми символами, которые они впоследствии запомнили. Правильным ответом считалось соответствие между названием символа и его местом в таблице. Таким образом, Сперлинг предотвратил случайное угадывание. Испытуемым сказали, что вскоре после предъявления матрицы прозвучит высокий (2500 Гц), средний (650 Гц) или низкий (250 Гц) тон. Если звучал высокий тон, испытуемый должен был воспроизвести только верхний ряд матрицы, если звучал средний тон — только средний ряд, а если низкий тон — только нижний ряд.

Эйдетика

Однако у небольшого числа людей наблюдается эйдетический феномен, т.е. они могут сохранять воспринимаемый зрительный образ в течение длительного времени (несколько минут). Эйдетизм — это чрезмерное функционирование сенсорного регистра. Феномен эйдетизма был описан Л. С. Выготским: «Сущность эйдетизма заключается в том, что человек обладает способностью буквально видеть на пустом экране отсутствующий образ или предмет, который был перед его глазами».

Выготский приводит данные экспериментальной сессии с 10-летним ребенком, который после девятисекундного просмотра многофигурной картинки в течение пяти минут свободно отвечал на вопросы о ее содержании, такие как «Сколько бидонов молока в тележке?», «Что написано на табличке над дверью?», «Каким шрифтом сделана надпись?» и так далее. У наблюдателей создалось впечатление, что ребенок буквально «видит» картину, которой не существует в реальности, и поэтому без труда описывает мельчайшие детали. Важно, что Выготский рассматривает явление эйдетизма не как исключительное, а как нормальный этап развития памяти у детей. В то же время Выготский явно предвосхищает более позднюю интерпретацию функциональных механизмов сенсорного регистра: «В эйдетике проявление Органические основы нашей памяти проявляются в чистом виде. Эйдетические явления, несомненно, обусловлены инерцией стимуляции нейронов: стимуляция нейронов продолжается даже после устранения прямого раздражителя глаза. Эта инерция нервного возбуждения, которая, несомненно, является основой всех процессов памяти, то есть следа раздражителей, в чистом виде проявляется в эйдетике. Следует отметить, однако, что эйдетизм нельзя свести к простой инерции восприятия, иначе эйдетические образы не воспринимались бы в тех цветах, в которых они были представлены, а трансформировались бы в набор комплементарных цветов. Например, красный цвет будет восприниматься как зеленый, а желтый — как синий.

Доказательства существования эйдетической памяти у некоторых взрослых были представлены в начале 1960-х годов Чарльзом Стромайером на основе анализа одного феноменального случая. Объектом исследования была художница по имени Элизабет. В качестве стимульного материала ей были представлены две картинки, состоящие из точек. Хитрость заключалась в том, что каждая комбинация, взятая сама по себе, казалась случайным нагромождением точек без какого-либо смысла. Однако при использовании стереоскопа (когда одно изображение предъявлялось одному глазу, а другое — другому) появлялось трехмерное изображение геометрических фигур. Испытуемый смотрел на одно из этих изображений одним глазом в течение 1 мин, после чего следовала пауза. Затем вторая картинка предъявлялась другому глазу. Когда испытуемого спрашивали, что он видит, он описывал целевую геометрическую фигуру (конечно, он не мог знать заранее, что имел в виду экспериментатор!). (из Eysenck, Eysenck, 2001).

Отметим, что эйдетические явления, с точки зрения специфики функционирования иконической памяти, не следует путать с субъективно яркими и детальными воспоминаниями о далеком прошлом (так называемые фотографические воспоминания из автобиографической памяти, обсуждаемые ниже). В случае с эйдетикой речь идет о замедленном угасании сохраняемого образа до тех пор, пока он не запомнится навсегда, а не о возможности его повторного появления. Продолжительность удержания зрительных образов у эйдетиков во много раз превышает обычную, но при этом является кратковременной. Например, согласно Хаберу и Хаберу (1964), к эйдетикам относятся люди, которые успешно вспоминают мелкие периферийные детали ранее представленного 30-секундного многофигурного изображения в течение 40 секунд после его удаления из поля зрения.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

- Причины возникновения неврозов и неврозоподобных состояний

- Индивидуальные особенности воображения и его развитие

- Предмет юридической психологии

- Профессиональные нормы как психологическая проблема

- Конфликт сознательного и бессознательного в психической деятельности человека

- Чувство вины и стыда и особенности межличностных отношений у подростков

- Технологии психологической помощи семье

- Методы оценки и диагностики эмоциональных состояний — Физиологические основы и психологические теории эмоций

- Методы коррекции девиантного поведения подростков

- Уровень развития группы и психологические особенности лидера