Оглавление:

Школа как педагогическая система и объект управления

Основные термины темы: «школа», «организация образования», «система», «педагогическая система», «предмет управления», «объект управления», «управление школой», «развитие школы».

Школа, как и любая другая образовательная организация, представляет собой целостную, открытую систему, взаимодействующую с внешней средой.

На этой основе школа как система образования представлена совокупностью системообразующих факторов, функциональных условий, структурных и функциональных компонентов.

Системно-формирующие факторы — это факторы целей и результатов; условия функционирования — социально-педагогические и временные условия; структурные компоненты — направляющие и контролирующие подсистемы, содержание, средства, формы и методы управленческой деятельности; функциональные компоненты — педагогический анализ, постановка целей и планирование, организация, контроль, регулирование и корректировка.

Рассмотрение школы как педагогической системы и объекта управления означает, что управленческая деятельность руководителей образования, педагогов, учащихся и родителей должна быть в равной степени ориентирована на развитие целей и достижение результатов, на создание условий для формирования учебно-педагогических коллективов, на выбор содержания и использование различных средств, форм и методов учебной работы. В этом случае управление позволяет поддерживать адекватность педагогической системы и продуктивно влиять на обновление ее компонентов.

Организация образования — это некоммерческая организация, которая на основании лицензии, в соответствии с целями, для достижения которых создана такая организация, осуществляет образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности .

Управление школой — система планирования, организации и управления деятельностью школы .

Школа как часть более широкой системы образования (муниципальной, региональной, федеральной) и как субъект гражданского права испытывает множество контролирующих воздействий со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и управления образованием, т.е. контролируется извне.

Объективная необходимость внутреннего и внешнего управления школами определяет вопрос поиска и поддержания их оптимальных взаимоотношений. Автономия организаций образования, их становление как юридических лиц, расширение их полномочий и ответственности существенно изменили отношения между внутренним и внешним управлением школами в пользу внутреннего управления школами.

По мнению М.М. Поташника, школу как образовательную систему с менеджментом можно условно разделить на две основные подсистемы: Управление (субъект влияния) и Контроль (объект влияния).

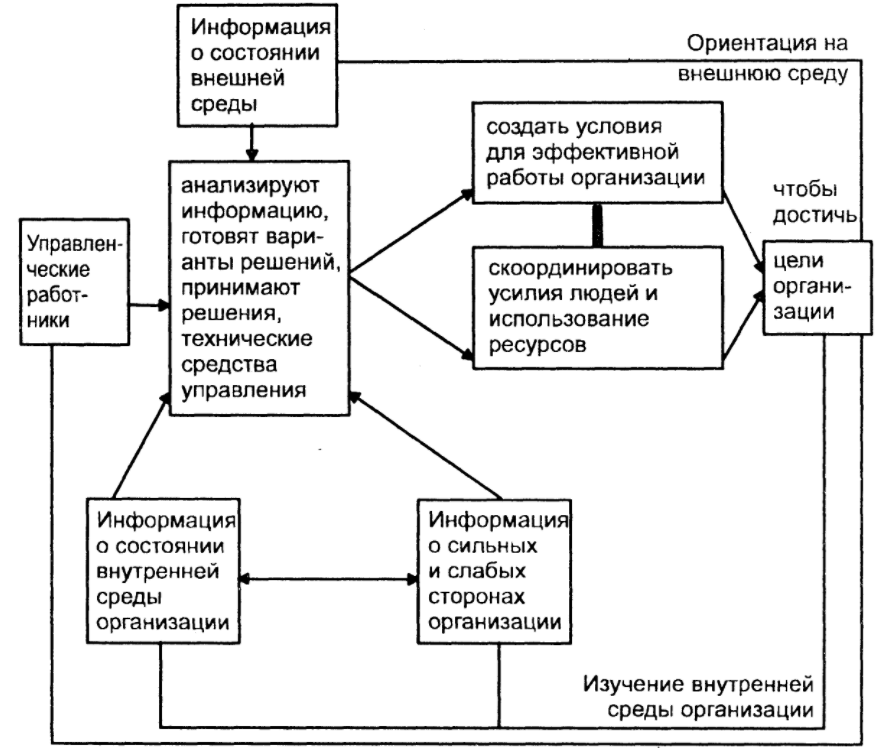

Управление представляет собой информационный процесс, характеризующийся замкнутым циклом передачи сигналов и включающий в себя контроль поведения объекта. Управляющие сигналы передаются от контролирующего объекта к контролируемому объекту. Для осуществления контроля субъект должен иметь информацию о состоянии контролируемого объекта. Эта информация проходит по обратному каналу от объекта к контролируемому субъекту.

Педагогический менеджмент

Педагогическое управление — это совокупность принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления образовательным процессом, направленных на повышение его эффективности.

Педагогическое управление как система деятельности включает в себя следующие структурно-функциональные составляющие и системообразующие факторы: цель (плановый, ожидаемый результат); субъект (директор, его заместители, преподаватели, учащиеся); объект (второй субъект) — исполнитель приказов руководителя; содержание (педагогическая, управленческая, иная информация), методы деятельности (методы и стили взаимодействия субъект-объект).

Совершенствование управленческой деятельности и повышение требований к ней с точки зрения достижения желаемых результатов привело к формированию управленческой технологии, одного из проявлений социальных технологий, отражающего процессы управления.

Технология управления — это метод достижения поставленных социальных целей; деятельность состоит из отдельных последовательных операций; разработка мероприятий осуществляется на научной основе с учетом специфики области применения, сферы деятельности и решаемых задач .

Выделяются следующие виды технологий управления:

В соответствии со спецификой органов государственной власти и управляемых объектов.

- Диагностика, проектирование, реформирование подсистем;

- Информация, реализация, обучение;

- инновационное развитие;

- организационный, контрольный;

- конфликтологии;

по уровню управления - центральное управление;

- региональное управление;

- местное управление.

Формы и методы управленческой деятельности применяются в определенном порядке, в зависимости от цели управленческого решения, и разбиваются на определенные этапы.

Этапы управленческой деятельности с определенным набором форм и методов называются этапами (циклами) управленческой деятельности. Эти этапы логически связаны друг с другом и имеют определенную последовательность. Изменения, происходящие в окружающей среде, требуют от управляющего субъекта принятия соответствующих решений и практических действий.

Задачи, с которыми постоянно приходится сталкиваться управляющему субъекту, можно условно разделить на две группы:

- функциональный — обусловленный спецификой деятельности системы, подсистемы или управляющего звена;

- ситуационный — возникает в управляемых системах в результате взаимодействия и различных коммуникаций.

Под технологией внутреннего управления школой мы понимаем систему функционирования человеческой, материальной, информационной и других составляющих, которые служат для реализации управленческих функций в школе.

Характерные особенности внутреннего управления школой, придающие ей особую сложность, связаны с особенностями школы как объекта управления (по А. М. Моисееву):

- «Безраздельное доминирование» фактора человека: человек является основным ресурсом и главным субъектом деятельности;

- Детское окружение, взрослый детский характер персонала;

- существование особой группы «клиентов» и «заказчиков» (индивидуум, семья, общество, государство) с противоречивыми и не всегда понятными требованиями к школе;

- Сложность измерения и оценки вклада работы каждого человека, каждого отдела и каждой подсистемы школы в общие результаты;

- Невозможность развития организации за счет увеличения объемов производства, необходимость качественного характера изменений.

Виды управленческих структур

Линейная структура — непосредственное влияние на управляемый объект и концентрацию всех функций управления в одной руке.

- функциональная структура — в рамках отдельных функций создаются подразделения управления, проблемы решаются более грамотно, руководители подразделений должны обладать глубокими знаниями по всем аспектам организации образовательного процесса.

- целенаправленная структура обеспечивает полную линейку полномочий в рамках проекта.

- Структура проекта — мероприятия делятся на две группы: группа разработки отвечает за стратегическое планирование, ресурсы и кадровое обеспечение; проектная группа — за реализацию планов и конечных результатов всего проекта.

Основные подходы в управлении

Процессуальный подход. Управление рассматривается как процесс, потому что работа по достижению целей с помощью других — это не разовое действие, а ряд непрерывных и взаимосвязанных действий. Эти действия сами по себе являются процессом, они называются функциями управления.

Системный подход. Это не набор политик, принципов или инструкций, а образ мышления об организации и управлении. Система представляет собой единое целое, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Все организации являются системами.

Ситуационный подход. Также способ мышления о проблемах и подходы к их решению. Этот подход признает, что, несмотря на то, что общий процесс является одинаковым, конкретные методы, которые менеджер должен использовать для эффективного достижения целей, могут сильно отличаться. Этот подход увязывает конкретные методы и концепции с конкретными ситуациями для достижения целей.

Методы управления

Метод управления — это метод воздействия на контролируемый объект на контролируемом объекте.

Менеджмент выделяет следующие группы методов управления: организационно-административный (административный), экономический и социально-психологический.

Организационные и административные методы включают в себя: Формирование структуры управления, принятие административных норм и стандартов, издание приказов и инструкций, разработка регламентов, должностных инструкций и др. Группа этих методов характеризуется соблюдением правовых норм, действующих на конкретном уровне управления, а также законов и инструкций высших органов управления. Например, утверждение должностной инструкции учителя-психолога или издание приказа о переводе на новую должность и т.д.

Экономические методы управления предполагают использование материальных стимулов в управлении, установление экономических норм и стандартов, развитие налоговой системы и др.

Социально-психологические методы основаны на внедрении механизма социального управления. В том числе: Методы социального развития коллектива, формирование групп, обеспечение участия сотрудников в управлении, моральное стимулирование, создание благоприятного социально-психологического климата в организации. Например, похвала сотрудников со стороны начальника, благодарность за проделанную работу и т.д.

Сегодня в управленческой деятельности используются все группы методов. Однако, учитывая демократизацию управления, его ориентацию на сотрудничество и построение доброжелательных отношений в организации, целесообразно использовать более социально-психологические методы управления.

Организационная структура управления школой

Основные термины темы: «совет директоров», «попечительский совет», «совет стратегического развития школы», «совет учредителей», «инновационный совет», «экспертный совет», «приемная комиссия» (отборочная комиссия), «научно-методический совет», «лицеевая комиссия», «гимназия», «школьный парламент», «школьный имидж» и др.

Особенностью школы как педагогической системы является то, что все ее представители по своей природе осуществляют управленческую деятельность (не только менеджеры, но и ключевые сотрудники, и даже сам объект воздействия — ребенок). Управление учебным заведением как социально-педагогической системой формирует своеобразную иерархию, основными компонентами и уровнями которой являются руководитель, администрация, преподаватели и учащиеся. Каждый уровень связан с последующими сериями управляющей (прямой) и управляющей (обратной) информации, образуя замкнутые контуры (управляющие вертикальные). По этой вертикали каждый верхний уровень является субъектом нижних уровней. Характерной особенностью управления в образовательных системах является множественность контролирующих предметов.

Каждый уровень имеет свою горизонтальную структуру правлений, ассоциаций, групп, комиссий, творческих коллективов, временных коллективов, клубов и т.д., которые связаны с субъектами соответствующего уровня и друг с другом. Они образуют систему горизонтального сотрудничества. Общеобразовательная школа — это открытая система, в которой происходит постоянный обмен информацией не только между управляющей и управляемой подсистемами, но и с окружающей социальной средой. В результате объект управления несколько расширяется.

В неизменной структуре системы управления большинства общеобразовательных школ выделяются четыре уровня управления (вертикальная структура):

- Стратегическое (публично-общественное) управление (руководитель с общественными объединениями);

- тактическое (административное) управление (депутаты и другие члены администрации); и

- Оперативное (коллегиальное) управление (учителя, классные руководители, наставники);

- Студенческое самоуправление.

Правила управления образовательным учреждением требуют реализации принципа государственно-общественного характера управления, который основывается на создании гармоничной единой системы, в которой единоличная власть осуществляется руководителем, а самоуправление происходит в двух формах: прямой и представительной демократии.

Одной из форм прямой демократии является пленарное заседание или педагогический совет, в котором участвуют все преподаватели.

Форма представительной демократии — это конференция, совет образовательного учреждения, попечительский совет, совет директоров и т.д.

Порядок избрания органов самоуправления учреждения образования и их компетенция определяются уставом учреждения образования.

Понимание сущности государственно-общественных отношений подразумевает согласование и определение представлений о возможностях государственной и общественной составляющих и сформированных между ними договорных отношений.

Государственной составляющей образования является обеспечение доступности и равных возможностей для получения качественного образования.

Общественный компонент можно разделить на внутренние (внутреннее профессиональное сообщество, студенческое самоуправление и т.д.) и внешние (представители родителей, компаний, общественных организаций, ассоциаций выпускников, национально-культурных сообществ, фондов развития и т.д.).

Сообщество представляет собой организованные структуры, которые отражают интересы социальных групп в области образования и не подчиняются органам образования. Это могут быть структуры

- Не имеет прямого отношения к системе образования (объединения работодателей, творческие союзы, научные учреждения);

- ассоциации педагогов (например, ассоциация педагогов-исследователей, ассоциация директоров школ)

- Объединение участников образовательного процесса (родителей, учащихся).

Технология для создания положительного имиджа школы

Школа представляет собой открытую социально-педагогическую систему, взаимодействующую со многими социальными учреждениями, о ней все чаще говорят как о сфере услуг, используя такие термины, как «конкурентоспособность», «сегмент рынка», «образовательная услуга», «реклама» и др.

Сегодня стабильный позитивный имидж школы можно считать важной современной составляющей школьного методического продукта и дополнительным управленческим ресурсом, ресурсом развития образовательного учреждения.

Образ школы — это эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, который зачастую сознательно формируется, целенаправленно задает характеристики и направлен на психологическое воздействие определенной ориентации на определенные группы общества .

Необходимость формирования имиджа школы определяется следующими причинами:

1) Сложная демографическая ситуация обостряет конкуренцию между учебными заведениями одной территории в борьбе за поступление и удержание контингента;

2) Сильный позитивный имидж облегчает доступ образовательного учреждения к наилучшим возможным ресурсам: финансам, информации, персоналу и т.д;

3) Имея положительный имидж, учебное заведение становится более привлекательным для педагогов, поскольку может обеспечить стабильность и социальную защиту, удовлетворенность работой и профессиональное развитие, при прочих равных условиях;

4) Устойчивый позитивный имидж — это сильный актив образовательного учреждения, создающий запас доверия ко всему, что происходит в нем, в том числе к инновационным процессам.

Школа, как и любая другая организация, проходит четыре основных этапа своей жизни: формирование; становление на определенных позициях и более или менее стабильное существование; инновационная деятельность со стабильной сильной позицией на занимаемых позициях; и трансформация, ведущая либо к вымиранию, либо к другому витку инновации.

Этапы формирования и подтверждения имиджа школы (внутренний и внешний).

Этап 1 — начало целенаправленной работы по формированию имиджа школы.

На этом этапе формируется (или корректируется) внутренний имидж школы. Основными задачами, которые должны быть решены на данном этапе в рамках школы (с точки зрения имиджевого строительства, конечно) являются

- Разработка преподавательским составом общего видения будущего, определение и формулирование миссии школы, ее ближайших и долгосрочных целей и разработка планов деятельности;

- Анализ существующей школьной культуры с ее ценностной системой, обычаями, традициями, поведенческими стилями, ее организационным фольклором (легенды, рассказы, постоянно циркулирующие в организации), языком (устойчивые фразы — «штампы») и сложившимися ритуалами и обрядами.

- Выявление ожиданий ключевых «клиентов» школы: учащихся и их родителей;

- Выработка общего стиля (внешние особенности учебного заведения и этика педагогического взаимодействия).

Внешнее изображение одновременно требует следующих действий: - Разработка (или адаптация) визуальных и деятельностных элементов внешних атрибутов для демонстрации духа общности, корпоративности, единства, формирования узнаваемого имиджа на рынке образовательных услуг;

- Рекламная продукция, производимая школой, подчеркивает уникальность услуг, предлагаемых школой, и подчеркивает их качество.

На начальном этапе формирования имиджа школы важно обращать внимание на строгое выполнение обещаний и их реализацию. Лучше обещать скромные услуги, но осуществлять их достойно, чем называть широкий спектр, но осуществлять только часть обещания. В соответствии с позитивным отношением должно формироваться и поведение сотрудников, так как первое впечатление от общения с персоналом очень сложно (и дорого) исправить. Особое внимание следует уделить мелочам (это, прежде всего, символика: «фрески», появление на школьных стендах досок объявлений, рекламных объявлений и плакатов, анонсов кружков, секций, одежды, стендов с фотографиями лучших учеников, учителей и студентов, приказов и справок, школьных праздничных стендовых газет, наличие или отсутствие в них юмора и т.д.).

На странице курсовые работы по менеджменту вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Менеджмент».

Читайте дополнительные лекции:

- Стратегическое управление — анализ внешней среды

- Направления риск-менеджмента

- Социальное корпоративного управление

- Роль менеджеров фирмы в решении стратегических задач

- Иерархия в организации

- Анализ и оценка привлеченных средств банка

- Глобальные управленческие решения

- Элементы риск-менеджмента

- Капитал организационно-правовых форм

- Проектно-ориентированная модель управления в организации