Оглавление:

За последние десятилетия изучение стресса стало одной из самых популярных тем в психологической науке и практике. Возрастающая интенсивность и напряженность современной жизни проявляется на психологическом уровне в увеличении частоты негативных эмоциональных переживаний, реакций и приводит к формированию выраженных и длительных состояний стресса. Это, в свою очередь, приводит к повышению риска развития ряда заболеваний со стрессовой этиологией — «болезней стресса».

В последнее время наблюдается повышенный интерес к стрессу, связанному с работой. Это связано с тем, что стресс, связанный с работой, может повлиять на эффективность работы организации, что приводит к потере человеческих ресурсов. Стресс, связанный с работой, негативно влияет как на отдельных людей — их соматическое и психологическое состояние — так и на внутреннюю организационную среду, воздействуя на производительность труда сотрудников, финансовую эффективность, стабильность и конкурентоспособность всей организации.

Изучение влияния условий труда на здоровье и психологическое благополучие человека началось с развитием промышленного производства. Психологию «на работе» изучали В. Н. Бехтерева, Э. Росс, В. Меде, К. Левин, Г. Олпорт и другие. С первых шагов психологии «на работе» особое внимание уделялось проблемам адаптации и дезадаптации людей в различных профессиях, проблемам утомления и состояниям нервно-психического напряжения.

Проблемы управления стрессом на работе становятся наиболее актуальными в настоящее время в связи с быстрыми изменениями социально-экономической и политической ситуации, увеличением нервно-психологического и информационного стресса, постоянным ростом конкуренции и обострением борьбы за рынки сбыта.

В современных социокультурных условиях достаточно частые стрессовые факторы вызывают сложные состояния, последствия которых создают барьеры в профессиональной деятельности, в том числе и в деятельности педагога реабилитационного центра. Проблема оптимизации взаимодействия в системе «воспитатель — педагог» является центральной для педагогики. Большинство образовательных концепций отражают непрерывный поиск и усилия педагогов и психологов в этом направлении. Однако в решении этой проблемы есть и психофизиологический аспект. В настоящее время наибольшее внимание уделяется тому, является ли выбранный учителем способ воспитания и обучения оптимальным по психологическим и биологическим критериям, но вопрос стрессоустойчивости педагога-воспитателя в критических ситуациях затрагивается недостаточно.

Профессия воспитателя относится к категории стрессогенных видов деятельности, требующих больших резервов, самоконтроля и саморегуляции. По данным социально-демографических исследований, работа учителя/педагога является одним из наиболее эмоционально напряженных видов деятельности. В зависимости от уровня напряженности, нагрузка педагога в среднем выше, чем у менеджеров и банкиров, руководителей предприятий и президентов клубов, то есть тех, кто непосредственно работает с людьми. Поэтому изучение стрессоустойчивости педагогов является одной из самых актуальных научных и практических задач. С этой проблемой связаны работы Г. Селье, Л. Леви, Р. Лазаруса, Е. Ушаковой, П. Фресса, Ю.С. Савенко, Л.А. Китаева-Смык, Ф.Е. Василюка и др.

Стрессоустойчивость педагогов в профессиональной деятельности

Профессия педагога — одна из самых стрессовых профессий современности. Возникновение стресса у учителей и воспитателей связано с высоким эмоциональным напряжением, социальной напряженностью (построение индивидуальной модели общения с учеником и коллегами, координация общения в коллективе), а также информационной перегрузкой в процессе профессиональной деятельности. Можно говорить о возникновении профессионального стресса — состояния напряжения, возникающего под воздействием неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, которое приводит к снижению эффективности выполняемой деятельности, а также к деформации личности и характерологических особенностей индивида.

Такое состояние стресса создает барьеры в профессиональной деятельности, последствия блокируют коммуникативную деятельность (мешают взаимодействию с учеником и педагогическим коллективом), влияют на физическое и психическое здоровье и в целом на адаптацию (стрессоустойчивость) педагога-воспитателя. Таким образом, проблема стрессоустойчивости предстает как проблема обеспечения сохранения и повышения производительности труда в условиях резкого увеличения стресса.

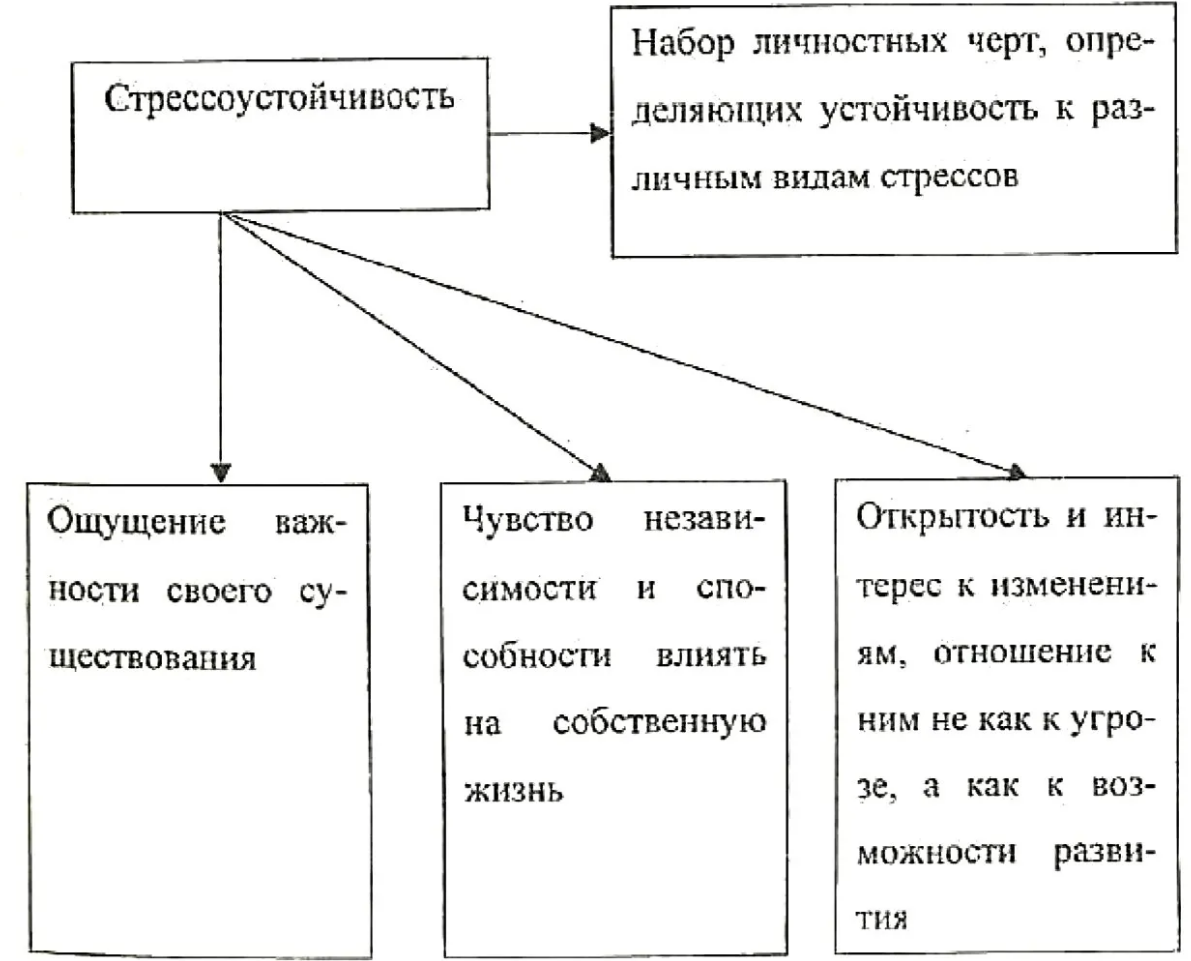

Давайте определим понятие «стрессоустойчивость». М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко, П.Б. Зильберман отождествляют стрессоустойчивость с эмоциональной стабильностью.

В. А. Бодров считает, что стрессоустойчивость «это интегративное свойство личности, характеризующееся необходимой степенью адаптации индивида к воздействию экстремальных факторов среды и профессиональной деятельности; она определяется уровнем активации ресурсов организма и психики индивида и проявляется в показателях его функционального состояния и работоспособности». Следовательно, по мнению В.А. Бодрова, стрессоустойчивость и эмоциональная стабильность не тождественны.

Л. М. Митина считает, что эмоциональная устойчивость — это «психическое качество, благодаря которому учитель способен успешно выполнять необходимую деятельность в сложных эмоциональных условиях».

Таким образом, анализируя взгляды В.А. Бодрова и Л.М. Митиной, можно определить стрессоустойчивость в педагогической деятельности как интегративное качество личности, компонентом которого является эмоциональная устойчивость, так как деятельность педагога связана со сложными эмоциональными состояниями.

Рассмотрим характеристики педагога, обуславливающие механизмы регуляции и специфику проявления стрессоустойчивости:

- Мотивация и намерения;

- функциональные и оперативные ресурсы;

- черты личности и когнитивные способности;

- эмоционально-волевая реактивность;

- Профессиональная готовность и трудоспособность.

В. З. Коган и ее коллеги провели психодиагностическое исследование с целью выявления основных личностных качеств педагога (в том числе педагогов дошкольного образования) и особенностей их психологической адаптации. Были выделены четыре группы:

- Учителя — педагоги с достаточно высокой степенью психической адаптации. Они характеризуются устойчивостью к стрессовым воздействиям, рациональным подходом к решению проблем и способностью избегать конфликтов с другими людьми.

- Педагоги, которые умеют противостоять трудностям, несут все тяготы жизни на своих плечах, активно отстаивают свою позицию. Когда им трудно решить проблемы, они полностью погружаются в общественно полезную деятельность, но такое «затворничество», являющееся личностным защитным механизмом, в долгосрочной перспективе приводит к физическим и психическим перегрузкам и повышает восприимчивость к болезням.

- Педагоги-воспитатели с определенной неустойчивостью личностной сферы и склонностью к неврастеническим реакциям. Для них характерна высокая потребность в самоактуализации в сочетании с высоким самоконтролем и склонностью сдерживать поведенческие реакции, осторожность и осмотрительность в сочетании с раздражительностью.

Степень эмоционального напряжения в профессиональной деятельности

Одним из основных показателей стрессоустойчивости является степень эмоционального напряжения в профессиональной деятельности, которая характеризуется следующими признаками (по Шефферу):

- Неспособность сосредоточиться на чем-то, ухудшение памяти, мысли «часто улетают»;

- слишком частые ошибки на работе;

- очень быстрая речь, повышенная возбудимость;

- потеря чувства юмора;

- Слишком частое чувство усталости; частые «беспричинные» ломота и боли (не вызванные физическими проблемами);

- Внезапное увеличение количества выкуриваемых сигарет, обильное питье.

- Постоянное чувство недоедания, отсутствие аппетита или вкуса к еде;

- Неспособность закончить работу в срок; работа не приносит прежнего удовольствия.

Давайте рассмотрим основные причины эмоционального напряжения (по мнению Бута):

- Четкие должностные обязанности (чаще всего вам приходится делать не то, что вы хотели бы делать, а то, что вы должны делать, что входит в ваши обязанности);

- Нехватка времени (вас постоянно поджимает время, что-то или кто-то торопит вас, и вы постоянно спешите);

- Ощущение постоянного напряжения в общении с другими людьми (вам кажется, что во всех окружающих вас людях преобладает какое-то напряжение);

- Постоянная потребность во сне и отдыхе (вы все время хотите спать — не можете заснуть, слишком много мечтаете, особенно когда очень устали)

- Чувство неудовлетворенности жизнью и дискомфорта (не нравится практически все, постоянные конфликты дома и в семье, всегда больше долгов, комплекс неполноценности: «у других людей все по-другому»)

- Отсутствие собеседника (вам не с кем поговорить о своих проблемах и нет особого желания делиться)

- Отсутствие чувства уважения (вы не чувствуете уважения к себе (дома, на работе))

Повышенное эмоциональное напряжение в работе педагога приводит к снижению стрессоустойчивости и связанным с этим последствиям:

I. Когнитивные последствия:

- Снижается концентрация и устойчивость внимания, становится все труднее сохранять сосредоточенность, снижается наблюдательность.

- Повышается отвлекаемость, нить мысли или слова часто теряется на середине предложения.

- Ухудшается кратковременная и долговременная память, снижается объем памяти, ухудшается воспроизведение и осознание даже знакомых объектов.

- Скорость реакции становится непредсказуемой, фактическая скорость реакции снижается, попытки компенсировать ее приводят к поспешным, немедленным решениям.

- Увеличивается частота ошибок, а впоследствии увеличивается частота ошибок в двигательных и когнитивных задачах, и решения становятся ненадежными.

- Организационная сила и долгосрочное планирование ослаблены, а разум не может точно оценить текущие условия или предсказать отдаленные последствия.

- Иллюзии и нарушения в мышлении усиливаются, оценка реальности становится менее эффективной, сила объективного критического мышления ослабевает, а мышление становится запутанным и иррациональным.

- Эмоциональные последствия.

Физическое и психическое напряжение возрастает, способность к мышечному расслаблению снижается.

Патологическое недоверие усиливается, к истинным расстройствам, связанным со стрессом, добавляются мнимые болезни, а ощущение здоровья и благополучия исчезает.

Меняются черты характера: аккуратные и заботливые люди могут стать неопрятными.

Существующие проблемы личности усиливаются, а присущие человеку тревожность, повышенная чувствительность, склонность к самозащите и враждебность возрастают.

Синдром эмоционального выгорания педагогов

В процессе воздействия стресса на личность педагога и снижения стрессоустойчивости в результате профессиональной деятельности можно говорить о формировании синдрома эмоционального выгорания — выработанного личностью механизма психологической защиты в виде полного или частичного устранения эмоций в ответ на выбранные психотравмирующие воздействия.

Эмоциональное выгорание является динамическим процессом и развивается постепенно, в полном соответствии с механизмом развития стресса. При эмоциональном выгорании видны все три стадии стресса: 1) нервное (тревожное) напряжение — возникает из-за хронической психоэмоциональной атмосферы, дестабилизирующей обстановки, повышенной ответственности, трудности непредвиденных обстоятельств; 2) резистентность, то есть сопротивление — человек более или менее успешно пытается защититься от неприятных впечатлений; 3) истощение — истощение психологических ресурсов, снижение эмоционального тонуса.

В зависимости от стадии, существуют различные признаки или симптомы эмоционального выгорания. Стадия нервного (тревожного) «напряжения» характеризуется следующими симптомами:

- «Переживание психотравмирующих обстоятельств» — осознание психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно или невозможно устранить;

- «Недовольство собой» — неудовлетворенность собой, занимаемой должностью, выбранной профессией и определенными задачами

- «Быть запертым в клетке» — возникновение чувства безнадежности, состояние эмоциональной и интеллектуальной блокировки, тупик

- «Тревога и депрессия» — переживание ситуативной или личностной тревоги, разочарование в себе, в выбранной профессии; крайняя точка в формировании тревожного напряжения при развитии эмоционального выгорания.

В фазе «сопротивления» происходит проявление симптомов:

- «неадекватная избирательная реакция» — ограничение эмоциональной отдачи избирательной реакцией в ходе рабочих контактов, общение по принципу «хочу или не хочу»;

- «Эмоциональная и моральная дезорганизация» — потребность в самооправдании при избирательных эмоциональных реакциях;

- «Расширение сферы экономики эмоций» — перенасыщение человеческих контактов и, как следствие, сокращение общения вне профессиональной сферы — с родственниками, приятелями и знакомыми

- «Облегчение профессиональной деятельности» — упрощение, облегчение или сокращение обязанностей профессиональной деятельности, требующей эмоциональных затрат.

Стадия «истощения» включает симптомы:

- «Эмоциональный дефицит» — отсутствие сострадания и сопереживания в тех ситуациях, которые должны стимулировать и повышать интеллектуальные, волевые и моральные показатели;

- «Эмоциональная отстраненность» — почти полное исключение эмоций из сферы профессиональной деятельности;

- «Личностная отстраненность или деперсонализация» — полная или частичная потеря интереса к человеку — объекту профессиональной деятельности;

- «Психосоматические и психовегетативные расстройства» — проявления на уровне психического и физического благополучия: пониженное настроение, бессонница, тревога, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции, обострение хронических заболеваний.

Переход реакций с уровня эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональные защиты уже не в состоянии самостоятельно справиться со стрессами, и энергия эмоций перераспределяется в другие подсистемы личности.

Таким образом, эмоциональное выгорание является одной из форм профессиональной деформации личности и негативно влияет на профессиональную деятельность педагога и его взаимоотношения с партнерами.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

- ОКР — психическое расстройство

- Психология профессионального общения

- Халл Кларк Леонард

- Введение в профессию психолога — Основные пути и виды работы

- Трансакционный анализ в психотерапии

- Психологическая характеристика дошкольника

- Жесты в психологии общения

- Психология бизнеса

- Программа духовно-нравственного воспитания в школе

- Исследование самооценки и уровня притязаний современной молодежи