Оглавление:

По ряду морфологических, физиологических и биохимических признаков весь жизненный путь человека может быть разделен на периоды, или этапы. Между этими периодами нет четко очерченных границ, и они в значительной мере условны, все же установление примерных границ этих периодов на основе объективных критериев — очень важная задача. В основу периодизации брали созревание половых желез и интенсивность роста тела. Делались попытки классифицировать возрастные периоды по зубному признаку.

Выдвигалась в качестве критерия и степень развития центральной нервной системы, в частности коры головного мозга. Основываясь на этом признаке, авторы пытались отойти от чисто биологического признака и найти биолого-социальный. Однако, несмотря на множество подходов к периодизации индивидуального развития, найти оптимальный общебиологический или социобиологический критерий, положенный в ее основу, не удалось. А между тем проблема возрастной периодизации считается одной из актуальных для всего комплекса наук, исследующих развитие человека.

Возраст — период развития человека, характеризуемый совокупностью специфических закономерностей формирования организма и личности.

Паспортный возраст — хронологический возраст отдельного человека с момента рождения и до конца жизни.

Биологический возраст характеризуется ростом, созреванием и старением, а также другими биологическими показателями, т.е. биологический возраст отражает биологическую эволюцию человека.

Психологическая характеристика возраста — определенная качественно своеобразная ступень психического развития человека как индивида и как личности.

Возраст культурного развития — показатель культурного самоопределения и саморазвития личности на каждой ступени своего становления, овладения культурными правилами и нормами поведения и деятельности относительно хронологического возраста.

Социальная характеристика возраста — отражение включенности ребенка в определенную систему общественных отношений и степень его социальной зрелости.

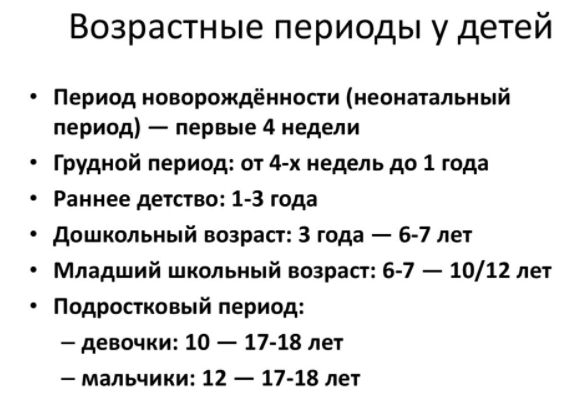

Существует много схем деления на возрастные периоды.

Структура психологической готовности ребенка к школе

В структуре психологической готовности ребенка к школе принято выделять:

— Личностная готовность (готовность ребенка к принятию позиции школьника)

— Интеллектуальная готовность ребенка к школе (наличие у ребенка кругозора и развития познавательных процессов)

— Эмоционально—волевая готовность (ребенок должен уметь ставить цель, принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его реализации)

— Социально-психологическая готовность (наличие у ребенка нравственных и коммуникативных способностей).

Интеллектуальная готовность – наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний, необходимого уровня развития познавательных процессов: памяти, мышления, воображения. Интеллектуальная готовность предполагает также соответствующее речевое развитие, формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу.

Познавательная готовность — развитость познавательных процессов: восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления и речи.

Развитость восприятия проявляется в его избирательности, осмысленности, предметности и высоком уровне сформированности перцептивных действий.

Внимание детей к моменту поступления в школу должно стать произвольным, обладающим нужным объемом, устойчивостью, распределением, переключаемостью. Трудности, с которыми на практике сталкиваются дети в начале обучения в школе, связаны именно с недостаточностью развития внимания, о его совершенствовании необходимо заботиться в перовую очередь, готовя дошкольника к обучению.

Для того чтобы ребенок мог хорошо усваивать школьную программу, необходимо, чтобы его память стала произвольной, чтобы ребенок располагал различными эффективными средствами для запоминания, сохранения и воспроизведения учебного материала.

Почти все дети, много и разнообразно играя в дошкольном возрасте, обладают хорошо развитым и богатым воображением. Основные проблемы, возникающие в начале обучения, касаются связи воображения и внимания, способности регулировать образные представления через произвольное внимание, а также усвоения абстрактных понятий, которые ребенку трудно вообразить и представить.

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных процессов. При поступлении в школу мышление должно быть развито и представлено во всех трех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-образной и словесно-логической.

У ребенка должны быть определенная широта представлений, в том числе образных и пространственных. Уровень развитости словесно-логического мышления должен позволять ребенку обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, определять причинно-следственные зависимости, делать выводы.

Возрастные периоды в онтогенезе

Возрастной период – время когда процессы роста, развития и физиологические особенности организма равны, а реакции на раздражители однозначны.

В онтогенезе человека выделяют 7 периодов:

- Период новорожденности 1-10 дней;

- Грудной возраст 10 дней – год;

- Раннее детство 1-3 года;

- Первое детство 4-7 лет;

- Второе детство мальчики 8-12 лет; девочки 8-11 лет;

- Подростки мал-13-16; дев 12-15;

- Юношеский возраст мал 17-21; дев 16-20.

Физическое развитие – состояние морфологических и функциональных свойств и качеств организма и его биологический возраст. Это комплекс свойств организма характерных для данного возраста. Для оценки состояния детей используют 3 показателя:

- медицинские: физ.развитие, заболеваемость, детская смертность и инвалидность;

- социального благополучия: демографическая ситуация, факторы окружающей среды, образ жизни, уровень мед.помощи;

- психического благополучия: частоты психических заболеваний, невротических состояний и психопатий.

Выделяют 5 групп здоровья детей:

1 группа: не имеющие хрон.заболеваний, не болевшие или болевшие редко, имеющие нормальное нервно-психическое развитие;

2 группа: не страдавшие хрон.заболеваниями, имеющие морфологические отклонения и сниженную сопротивляемость;

3 группа: хрон.заболевания, врожденные патологии на стадии компенсации, с редкими обострениями без выраженного нарушения самочувствия;

4 группа: хрон.заболевания, врожденные патологии на стадии субкомпенсации, с нарушениями общего состояния после обострения;

5 группа: тяжелые хрон.заболевания в стадии декомпенсации, со значительным снижением функциональной активности.

Дети второй группы нуждаются в поднятии резистентности организма, наблюдении врача, оптимальной двигательной активности, закаливании, рациональном режиме дня, витаминизации питания.

Дети 3,4,5 групп находятся на диспансерном наблюдении, получают лечебную помощь. В детских учреждениях для них создан щадящие режим дня, увеличение отдыха, уменьшение физических нагрузок. При необходимости направляются в специальные учреждения для детей с данной патологией.

Процесс развития личности

Развитие — это процесс и результат количественных и качественных изменений человека. Результат развития — становление человека как биологического вида и как социального существа. Биологическое в человеке характеризуется физическим развитием, включающим в себя морфологические, биохимические, физиологические изменения. А социальное развитие находит выражение в психическом, духовном, интеллектуальном росте.

Личность – носитель сознания и самосознания, способный на самостоятельную преобразующую деятельность. Человек не рождается личностью, а становится ею в процессе развития. Понятие «личность», в отличие от понятия «человек», — социальная характеристика, указывающая на те его качества, которые формируются под влиянием общественных отношений, общения с другими людьми. Как личность человек формируется в социальной системе путем целенаправленного и продуманного воспитания.

Развитие человека — очень сложный, длительный и противоречивый процесс. Изменения в нашем организме происходят на протяжении всей жизни, но особенно интенсивно меняются физические данные и духовный мир человека в детском и юношеском возрасте. Развитие не сводится к простому накоплению количественных изменений и прямолинейному поступательному движению от низшего к высшему. Характерная особенность этого процесса — диалектический переход количественных изменений в качественные преобразования физических, психических и духовных свойств личности.

Движущая сила развития — борьба противоречий. Противоречия — это столкнувшиеся в конфликте противоположные силы.

Различают внутренние и внешние противоречия, противоречия общие (универсальные), движущие развитием всех людей, и индивидуальные — характерные для отдельно взятого человека. Универсальный характер имеют противоречия между потребностями человека и возможностями их удовлетворения. Внутренние противоречия возникают тогда, когда человек как бы «не согласен с собой». Они выражаются в индивидуальных побуждениях. Одно из основных внутренних противоречий — расхождение между возникающими новыми потребностями и возможностями их удовлетворения. Например, между стремлением школьников участвовать наравне со взрослыми в делах и реальными возможностями, обусловленными уровнем развития их психики и интеллекта, социальной зрелостью. «Хочу» — «могу», «знаю» — «не знаю», «можно» — «нельзя», «есть» — «нет» — это типичные пары, выражающие постоянные противоречия.

Изучая человеческое развитие, исследователи установили ряд важных зависимостей, выражающих закономерные связи между процессом развития и его результатами, с одной стороны, и причинами, влияющими на них, — с другой. Почему одни люди достигают более высоких результатов в своем развитии, а другие — нет? От каких условий зависит этот процесс и его результаты? Длительные исследования позволили вывести общую закономерность: развитие человека определяется внутренними и внешними условиями. К внутренним, условиям относятся физиологические и психические свойства организма. Внешние условия — это окружение человека, среда, в которой он живет и развивается. В процессе взаимодействия с внешней средой изменяется внутренняя сущность человека, формируются новые свойства, что, в свою очередь, приводит к очередному изменению.

Наследственность и среда

Установлено, что процесс и результаты человеческого развития определяются совместным действием трех генеральных факторов — наследственности, среды и воспитания. Основу образуют врожденные, природные особенности человека, называемые «наследственностью». Под наследственностью понимается передача от родителей к детям определенных качеств и особенностей. Носители наследственности — гены (в переводе с греческого «ген» означает рождающий). Современная наука доказала, что свойства организма зашифрованы в своеобразном генном коде, хранящем и передающем всю информацию о свойствах организма.

Наследственные программы развития человека включают детерминированную (т. е. постоянную, неизменную) и переменную части, определяющие как то общее, что делает человека человеком, так и то особенное, что делает людей столь непохожими друг на друга. Детерминированная часть программы обеспечивает прежде всего продолжение человеческого рода, а также видовые задатки человека как представителя человеческого рода, в том числе задатки речи, прямохождения, трудовой деятельности, мышления. От родителей к детям передаются внешние признаки: особенности телосложения, конституции, цвет волос, глаз и кожи. Жестко генетически запрограммировано сочетание в организме различных белков, определены группы крови, резус-фактор.

К наследственным свойствам относятся также особенности нервной системы, обусловливающие характер, особенности протекания психических процессов. Изъяны, недостатки нервной деятельности родителей, в том числе и патологические, вызывающие психические расстройства, болезни (например, шизофрению), могут передаваться потомству. Наследственный характер имеют болезни крови (гемофилия), сахарный диабет, некоторые эндокринные расстройства — карликовость, например. Отрицательное влияние на потомство оказывают алкоголизм и наркомания родителей.

Переменная (или вариантная) часть программы обеспечивает развитие систем, помогающих организму человека приспособиться к изменению условий его существования. Обширнейшие незаполненные области наследственной программы предоставлены для последующего воспитания. Каждый человек дополняет эту часть программы самостоятельно. Этим природа предоставляет человеку исключительную возможность для реализации своей человеческой потенции путем саморазвития и самосовершенствования. Таким образом, необходимость воспитания заложена в человеке природой.

Анализ фактов, накопленных в экспериментальных исследованиях, позволяет сделать вывод: наследуются не способности, а только задатки. Унаследованные человеком задатки могут затем развиваться или же, при неблагоприятном стечении обстоятельств, остаться нереализованными. Все зависит от того, получит ли человек возможности для перехода наследственной потенции в конкретные способности, и определяется обстоятельствами: условиями жизни, воспитанием, потребностями человека и общества.

Все нормальные люди получают от природы высокие потенциальные возможности для развития своих умственных и познавательных сил и способны практически к неограниченному духовному развитию. Различия в типах высшей нервной деятельности изменяют лишь протекание мыслительных процессов, но не предопределяют качества и уровня самой интеллектуальной деятельности. Вместе с тем педагоги всего мира признают, что может быть неблагоприятная для развития интеллектуальных способностей наследственность. Отрицательные предрасположения создают, например, вялые клетки коры головного мозга у детей алкоголиков, нарушенные генетические структуры у наркоманов, некоторые наследственные

психические заболевания. Курение родителей может привести к легочным заболеваниям у детей.

Кроме общих задатков к интеллектуальной деятельности наследуются специальные. Специальными называются задатки к определенному виду деятельности. Установлено, что дети, обладающие специальными задатками, достигают значительно более высоких результатов и продвигаются в избранной области деятельности быстрыми темпами. При сильной выраженности такие задатки проявляются в раннем возрасте, если человеку предоставляются необходимые условия. Специальными задатками являются музыкальные, художественные, математические, лингвистические, спортивные и др.

Кроме биологической, существенное влияние на развитие человека оказывает социальная наследственность, благодаря которой новорожденный человек активно усваивает социально-психологический опыт родителей и всех, кто его окружает (язык, привычки, особенности поведения, нравственные качества и т. д.). Сегодня все большее число ученых-педагогов склоняется к мысли, что нравственные качества человека биологически обусловлены. Люди рождаются добрыми или злыми, честными или лживыми, природой человеку дается драчливость, агрессивность, жестокость, алчность.

Кроме наследственности, на развитие человека существенно влияет среда. Это — реальная действительность, в условиях которой происходит развитие. На формирование личности воздействуют разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные, школьные, семейные. Одни из них касаются всех детей данного региона (факторы географические), другие отражают особенности среды обитания (скажем, город или деревня), третьи имеют значение только для детей той или иной социальной группы, четвертые связаны с общим благополучием народа (неудивительно, что войны и годы лишений всегда сказываются самым неблагоприятным образом прежде всего на детях).

По интенсивности контактов выделяется ближняя и дальняя среда. Когда педагоги говорят о влиянии среды, то имеют в виду прежде всего среду социальную и домашнюю. Первую относят к отдаленному окружению, а вторую — к ближайшему. Ближняя среда — это семья, родственники, друзья. Домашние (бытовые) факторы определяют развитие данного ребенка, и уровень этого развития говорит прежде всего о том, как в семье налажено его питание, соблюдается ли режим занятий и отдыха, верно ли дозируются физические и умственные нагрузки. Резкие отклонения от нормы физического развития — сигнал для родителей и учителей: они здесь упускают что-то важное, необходимо предпринять все меры к оздоровлению ребенка. В понятие «социальная среда» входят такие общие характеристики, как общественный строй, система производственных отношений, материальные условия жизни, характер протекания производственных и социальных процессов и некоторые другие.

Огромную важность среды признают педагоги всего мира. Не совпадают только взгляды при оценке степени влияния среды.

На странице курсовые работы по педагогике вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Педагогика».

Читайте дополнительные лекции:

- Ассоциативный тест Юнга «100 слов»

- Особенности детей среднего дошкольного возраста

- Толерантность как результат межкультурной коммуникации

- Влияние возрастных особенностей на изучения иностранных языков в школе

- Требования государственного образовательного стандарта к подготовке

- Малые формы воспитательной работы

- Педагогический процесс и педагогические ситуации

- Коммуникативные игры с детьми как средство формирования положительных форм общения со сверстниками

- С какими дисциплинами педагогика имеет прямые связи

- Организация процесса обучения