Оглавление:

Если наука в донаучный период своего существования не была отделена от повседневного знания и практики, то позднее в процессе своего развития она становится самостоятельной сферой познавательной деятельности. Главной целью этой деятельности стало производство знаний об окружающем мире, а главной ценностью — приобретение объективно истинных знаний о нем.

Если в обыденном познании соприкосновение с миром осуществляется в рамках непосредственной практической деятельности, то наука создает для этого специальные абстракции и идеализации. Таким образом, она имеет дело не непосредственно с материальными, а с абстрактными и идеальными объектами, на основе которых строит свои гипотезы и теории.

Научное знание также отличается от обыденного и практического знания своей последовательностью и постоянством как в процессе поиска новых истин, так и в упорядочении всех известных, имеющихся и вновь открытых знаний. Каждый последующий шаг в науке опирается на предыдущий; каждое новое открытие получает свое обоснование, когда становится элементом определенной системы знаний. Чаще всего такой системой является теория как развитая форма рационального знания. В отличие от этого, обычное знание фрагментарно, случайно и неорганизованно, в нем преобладают разрозненные отдельные факты или их простейшие индуктивные обобщения.

Дальнейший процесс систематизации знаний в науке находит свое продолжение в унификации теорий в рамках отдельных научных дисциплин, а последние — в междисциплинарных областях исследований. Для иллюстрации междисциплинарных исследований, появившихся в последние десятилетия, мы можем обратиться, например, к кибернетике, а затем к синергетике. Хорошо известно, что до появления кибернетики процессы управления изучались в разных науках, но только кибернетика четко сформулировала их, дала им общую основу, которой им не хватало, и разработала общую терминологию и язык, что значительно облегчило общение и понимание между учеными разных дисциплин.

Подобным образом проблемы самоорганизации изучались на материале биологических, экономических и социально-гуманитарных наук, но только синергетика выдвинула новую общую концепцию самоорганизации и тем самым сформулировала ее общие принципы, которые используются в различных областях исследований. Его большая заслуга в том, что он впервые показал, что при определенных условиях и обстоятельствах самоорганизация может начаться даже в простейших неорганических системах открытого типа.

Появление таких междисциплинарных исследований демонстрирует тенденцию в науке к интеграции научных знаний, которая получила серьезный импульс от системного движения, возникшего после Второй мировой войны. Эта тенденция преодолевает негативные последствия противоположной тенденции к дифференциации научного знания, направленной на изолированное изучение отдельных явлений, процессов и областей реального мира. Конечно, процесс дифференциации играет важную роль в прогрессе науки, так как позволяет проводить более глубокие и точные исследования. Однако для того, чтобы отразить единство и целостность мира и его отдельных систем, необходимо интегрировать научные знания в рамках соответствующих концептуальных систем.

Уровни научного познания

Существует два уровня научного знания — эмпирический и теоретический. (Можно также сказать — эмпирические и теоретические исследования).

Эмпирический уровень научного знания включает наблюдение, эксперимент, группировку, классификацию и описание результатов наблюдения и эксперимента, моделирование.

Теоретический уровень научного знания включает выдвижение, построение и развитие научных гипотез и теорий; формулирование законов; выведение логических следствий из законов; сравнение различных гипотез и теорий друг с другом, теоретическое моделирование, а также процедуры объяснения, предсказания и обобщения.

Соотношение эмпирического и теоретического уровней научного знания с сенсорным и рациональным познанием. Стало почти тривиальным говорить, что роль и значение эмпирического познания определяется его отношением к сенсорному уровню познания. Эмпирическое познание, однако, не является просто чувственным. Если мы просто записываем показания прибора и получаем утверждение: «Игла находится на отметке 744 на делении шкалы», это еще не научное познание. Это утверждение становится научным знанием (фактом) только тогда, когда мы соотносим его с соответствующими понятиями, например, давление, сила или масса (и соответствующими единицами измерения: мм ртути, кг массы).

Также нельзя сказать о теоретическом уровне научного знания, что знание, которое он дает, является «чистой рациональностью». При выдвижении гипотезы, разработке теории, формулировании законов и сравнении теорий друг с другом используются визуальные («модельные») представления, которые относятся к сенсорному уровню познания.

В целом можно сказать, что на низших уровнях эмпирических исследований доминируют формы чувственного познания, в то время как на более высоких уровнях теоретических исследований доминируют формы рационального познания.

Различия между эмпирическим и теоретическим уровнями научного знания. рассматриваемые уровни отличаются по тематике. Исследователь на обоих уровнях может изучать один и тот же объект, но «видение» этого объекта и его представление в знаниях одного или другого уровня не будут совпадать.

Эмпирические исследования в основе своей связаны с изучением явлений и (эмпирических) взаимозависимостей между ними. Здесь более глубокие, сущностные отношения еще не выделены в чистом виде: они представлены в отношениях между явлениями, запечатленными в эмпирическом акте познания.

На теоретическом уровне, однако, мы можем выделить существенные отношения, которые определяют основные черты и тенденции развития объекта. Мы представляем себе сущность изучаемого объекта как взаимодействие определенного набора открытых и сформулированных законов. Цель теории, после предварительного расчленения этого набора законов и изучения их по отдельности, состоит в том, чтобы затем восстановить их взаимодействие путем синтеза, тем самым раскрывая (предполагаемую) сущность изучаемого объекта. эмпирический и теоретический уровни научного знания различаются с помощью знаний. Эмпирические исследования основаны на непосредственном взаимодействии исследователя с объектом изучения. Теоретическое исследование, как правило, не предполагает такого прямого взаимодействия исследователя с объектом: здесь он может изучаться в какой-то степени косвенно, а когда говорят об эксперименте, то речь идет о «мысленном эксперименте», то есть об идеальном моделировании.

Уровни научного знания также различаются концептуальными средствами и языком. Содержанием эмпирических понятий является особый вид абстракций — «эмпирические объекты». Они не являются объектами изучаемой реальности (или «данности»): реальные объекты представляются как идеальные объекты, наделенные фиксированным и ограниченным набором свойств (атрибутов). Любой атрибут, представленный в содержании термина, обозначающего эмпирический объект, также присутствует в содержании термина, обозначающего реальный объект, но не наоборот. Предложения языка эмпирического описания — их можно назвать эмпирическими высказываниями — конкретны и непосредственно верифицируемы в следующем смысле. Утверждение типа «стрелка динамометра установилась около деления шкалы 100» верно, если показания прибора действительно таковы. Что касается теоретических утверждений, то есть предложений, которые мы используем в теоретических расчетах

Концепции современного естествознания в системе научного познания и образования

Дисциплина «концепции современного естествознания» характеризуется рядом особенностей. И эти особенности связаны с тем, что, как правило, университетская дисциплина по самому своему названию соответствует определенной отрасли науки: дисциплина «философия» содержит основные положения философии, «политология» — основные положения науки политологии и так далее. Применительно к данной дисциплине, однако, эта тенденция нарушается, поскольку отсутствует наука «концепции современного естествознания», а значит, и содержание .

академической дисциплины не вытекает из содержания конкретной науки или группы наук, изучающих один и тот же конкретный объект.

В чем специфика этой учебной дисциплины? Давайте проанализируем название.

Первый. Название дисциплины включает в себя понятие «естественная наука» и таким образом определяет ее область. Совокупность современных наук по отношению к их предмету можно разделить на несколько основных групп:

- Гуманитарные науки, в центре которых находится человек;

- Социальные (или общественные) науки, объектом изучения которых является общество;

- Технические науки, изучающие закономерности возникновения и развития техники.

В отличие от этих наук, объектом естествознания является природа или естественный мир (в отличие от искусственного мира техники). Рассматриваемая дисциплина имеет своим объектом научные знания о природе. Часто студенты оправдывают свое плохое знание концепций современного естествознания тем, что естествознание было для них трудным в школе, поэтому изучать эту учебную дисциплину якобы не стоит.

Парадокс, однако, заключается в том, что концепции современного естествознания — это дисциплина не о природе, а о науках, изучающих природу. Таким образом, она является частью изучения науки; поскольку наука — явление социальное, «концепции современного естествознания» относятся к группе социальных дисциплин.

Структура научного знания

В своем эпистемологическом измерении современная наука представляет собой сверхсложную систему знаний, огромную по своим размерам и информационной емкости, состоящую из качественно различных областей знания, научных дисциплин, видов и уровней научного знания. Несмотря на качественное разнообразие научного знания, оно, тем не менее, едино, поскольку все его элементы отвечают одним и тем же критериям научности.

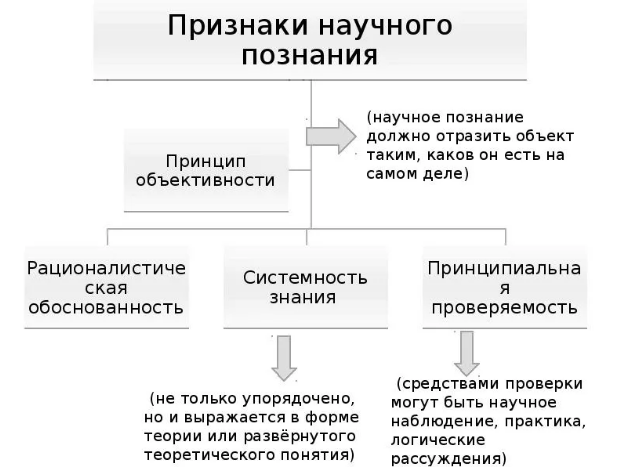

Научное знание — это объективный тип знания, который отвечает следующим требованиям: Определенность, доказуемость, последовательность, проверяемость, полезность, рефлексивность, методология, открытость для критики, изменяемость и совершенствование. Знание (информация), не соответствующее этим критериям, не имеет права находиться в системе научного знания и является ненаучным. Система ненаучных знаний пока превосходит систему научных знаний по общему объему и адаптивной ценности для существования отдельных людей и человечества в целом. Более того, эти системы находятся в постоянном взаимодействии и обмене своими когнитивными ресурсами, а граница между ними подвижна и условна. Границы внутри системы научного знания имеют ту же природу.

Среди основных областей системы современного научного знания принято выделять следующие: Математика, логика, естественные науки, технические науки, технологические науки, социальные науки, гуманитарные науки, комплексные и междисциплинарные исследования. Качественные различия в темах и методах для этих областей научного знания очевидны.

Типы научного знания — чувственное, эмпирическое, теоретическое, метатеоретическое; аналитическое и синтетическое; предпосылочное и инференциальное; атрибутивное и ценностное; объектно-описательное и нормативно-методологическое; идеографическое и номотетическое; дискурсивное и интуитивное; эксплицитное и имплицитное; личностно и общезначимое и т.д.

Уровни научного знания — сенсорный (данные наблюдений и экспериментов), эмпирический, теоретический и метатеоретический (общенаучный и философский).

Единицы научного знания — протоколы наблюдений, графики, классификации, факты, законы, теории, модели, доказательства (выводы), принципы, исследовательские программы, парадигмы, дисциплины и т.д.

Качественное разнообразие областей, видов, уровней и единиц научного знания необходимо постоянно иметь в виду в рамках философии и методологии науки и учитывать в практической научной работе, тем более что к ним предъявляются не только общие требования научной рациональности, но и специфические, обусловленные особенностями их содержания и методов их построения и проверки.

Основные формы и методы научного познания

Как и обыденное познание, наука имеет своим содержанием жизненный мир человека, но постижение этого мира в науке происходит несколько иначе. В отличие от повседневной познавательной деятельности, научное познание имеет систематический и целенаправленный характер. Научному познанию можно приписать некоторые специфические характеристики.

† Во-первых, наука имеет дело не только с теми объектами, с которыми человек непосредственно соприкасается в своей повседневной жизни, но и с теми, существование которых раскрывается только в ходе научного исследования.

Во-вторых, в процессе развития науки вырабатываются специальные средства и методы познавательной деятельности, которые имеют как субъективный (приборы, экспериментальное оборудование и т.д.), так и знаково-символический (математические теории, методологические принципы и т.д.) характер. Эти инструменты играют важную роль в идентификации и изучении природных и идеализированных объектов, которые служат предметом научного исследования.

В свою очередь, перечисленные особенности предполагают, что человек, работающий в сфере науки, должен быть специально подготовлен, пройти соответствующее обучение, овладеть результатами предшествующего развития науки, ее специфическим языком, навыками использования приборов и экспериментального оборудования. Другими словами, обыденный опыт, полученный непосредственно из повседневных ситуаций, явно недостаточен для научной деятельности.

Человеческое познание реализуется через способность развивать логически последовательные идеи о мире и своем месте в нем. Наука — одна из форм реализации этой способности. Научное знание можно определить как форму ментального производства, целью которого является реконструкция объективного мира в логических структурах понятий и категорий. Это производство знаний подчиняется определенным законам, происходит в определенных формах, в соответствии с определенными методами.

Любая сознательная деятельность предполагает наличие определенной цели, для достижения которой используются соответствующие средства и приемы. Их совокупность и составляет метод. Научный метод — это система приемов и операций, с помощью которых осуществляется построение теоретических моделей мира. Каждая такая модель должна, во-первых, быть связана со всей системой научного знания, а во-вторых, позволять решать определенные практические задачи.

Это означает, что правильный метод, который является необходимым условием истинного знания, сам должен быть обоснован уже существующим знанием о предмете. Здесь возникает на первый взгляд парадоксальная ситуация: правильный метод должен иметь обоснование, предполагающее истинную теорию объекта, но истинная теория, в свою очередь, может быть построена только при использовании правильного метода! Так что же должно быть на первом месте — метод или теория?

В теоретической системе всегда есть две стороны:

- Во-первых, она представляет собой реконструкцию существенных связей и отношений объекта и как таковая выступает в качестве знания об объекте;

- Во-вторых, она служит нормативным предписанием, указывающим, как именно следует поступать по отношению к объекту, то есть функционирует не только как метод теоретического осмысления, но и как метод практического использования объекта.

Например, ньютоновская механика, как выражение законов механического движения, одновременно дает метод решения определенного набора теоретических и практических задач.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Читайте дополнительные лекции:

- Китайская философия даосизм

- Государство и гражданское общество в философии гегеля

- Философия в профессиональной деятельности

- Платон как ученик Сократа — Жизнь Платона и формирование его философских взглядов

- Понятие истины в философии и науке

- Павел Александрович Флоренский, русский религиозный философ

- Проблемы автоматизации и управления в сложных технических системах

- Философия спорта

- Человек, индивид, личность

- Становление технических наук электротехнического цикла