Оглавление:

Червячные передачи

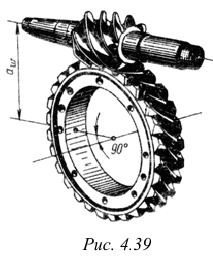

Червячная передача (рис. 4.39) относится к передачам зацепления с перекрещивающимися осями валов. Угол перекрещивания обычно равен 90°. Возможны и другие углы, отличные от 90°, однако такие передачи применяют редко.

Движение в червячных передачах преобразуется по принципу винтовой пары или по принципу наклонной плоскости.

Геометрические параметры и способы изготовления передач

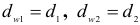

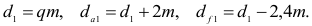

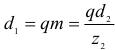

В червячной передаче, так же как и в зубчатой, различают диаметры начальных и делительных цилиндров (рис. 4.40):  — начальные диаметры червяка и колеса;

— начальные диаметры червяка и колеса;  — делительные диаметры червяка и колеса. В передачах без смещения

— делительные диаметры червяка и колеса. В передачах без смещения  . Точка касания начальных цилиндров является полюсом зацепления.

. Точка касания начальных цилиндров является полюсом зацепления.

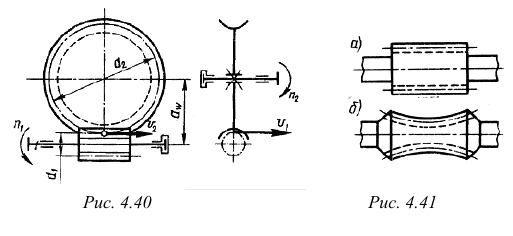

Червяки. Различают по следующим признакам: форме поверхности, на которой образуется резьба, — цилиндрические (рис. 4.40, 4.41,а) и глобоидные (рис. 4.41,6); форме профиля резьбы — с прямолинейным (рис. 4.42, а) и криволинейным (рис. 4.42, б) профилем в

осевом сечении.

Наиболее распространены цилиндрические червяки. У червяков с прямолинейным профилем в осевом сечении в торцовом сечении витки очерчены архимедовой спиралью, отсюда название архимедов червяк. Архимедов червяк подобен ходовому винту с трапецеидальной резьбой. Его можно нарезать на обычных токарных или резьбо-фрезерных станках. Поэтому первые червячные передачи выполняли с архимедовыми червяками, которые широко применяют и в настоящее время.

Исследования показали, что работоспособность червячной передачи повышается с уменьшением шероховатости поверхности и повышением твердости резьбы червяка (см. ниже). В последнее время все шире стали применять шлифовальные высокотвердые червяки при  45 HRC. Для шлифования архимедовых червяков тре-

45 HRC. Для шлифования архимедовых червяков тре-

буются специальные шлифовальные круги фасонного профиля, что затрудняет обработку и снижает точность изготовления. Поэтому архимедовы червяки изготовляют в основном с нешлифованными витками при  350 НВ. Для высокотвердых шлифуемых витков применяют эвольвентные червяки.

350 НВ. Для высокотвердых шлифуемых витков применяют эвольвентные червяки.

Эволъвентные червяки имеют эвольвентный профиль в торцовом сечении и, следовательно, подобны косозубым эвольвентным колесам, у которых число зубьев равно числу заходов червяка. Основное преимущество эвольвентных червяков — возможность шлифования витков плоской стороной круга. Однако для этого требуются специальные червячно-шлифовальные станки.

Способ изготовления является решающим при выборе профиля нарезки червяка, так как при одинаковом качестве изготовления форма профиля мало влияет на работоспособность передачи. Выбор профиля нарезки червяка связан также с формой инструмента для нарезания червячного колеса.

Червячное колесо нарезают червячными фрезами. Червячная фреза для нарезки червячного колеса является копией червяка. Только фреза имеет режущие кромки и наружный диаметр больше на двойной размер радиального зазора в зацеплении. При нарезании заготовка колеса и фреза совершают такое же взаимное движение, какое имеют червячное колесо и червяк в передаче. Такой метод нарезания колеса автоматически обеспечивает сопряженность профилей червяка и червячного колеса и в то же время обусловливает необходимость введения стандарта на основные геометрические параметры червяка  для того, чтобы иметь ограниченный ряд стандартного инструмента.

для того, чтобы иметь ограниченный ряд стандартного инструмента.

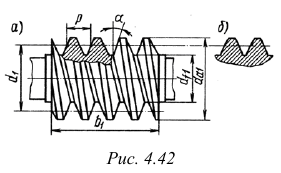

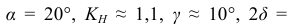

На рис. 4.42:  = 20° — профильный угол (в осевом сечении для архимедовых червяков и в нормальном сечении зуба рейки, сопряженной с нарезкой эвольвентного червяка);

= 20° — профильный угол (в осевом сечении для архимедовых червяков и в нормальном сечении зуба рейки, сопряженной с нарезкой эвольвентного червяка);  — осевой модуль.

— осевой модуль.

Резьба червяка может быть однозаходной или многозаходной. Число заходов червяка обозначают  .

.

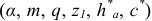

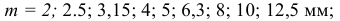

Делительный диаметр червяка связан с модулем коэффициентом диаметра червяка  . Значения

. Значения  и

и  стандартизованы. Наиболее часто встречаются значения:

стандартизованы. Наиболее часто встречаются значения:

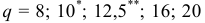

( за исключением  = 2, ** за исключением

= 2, ** за исключением  = 2,5)

= 2,5)

В этом диапазоне для каждого значения модуля предусмотрены червячные фрезы при всех указанных значениях  и

и  .

.

Для того чтобы исключить слишком тонкие червяки, стандарт предусматривает уменьшение  с уменьшением

с уменьшением  . При таком червяке увеличивается прогиб червячного вала, сто нарушает правильность зацепления. Рекомендуют

. При таком червяке увеличивается прогиб червячного вала, сто нарушает правильность зацепления. Рекомендуют  .

.

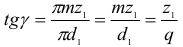

Угол подъема винтовой линии

Диаметр (см. рис. 4.42, а)

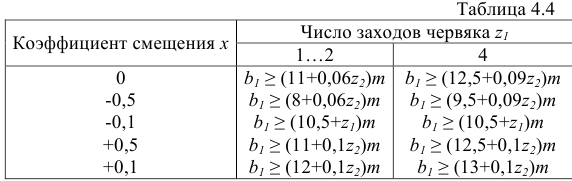

Длину нарезной части определяют по условию использования одновременного зацепления наибольшего числа зубьев колеса (табл. 4.4)

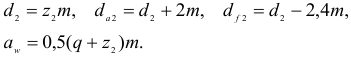

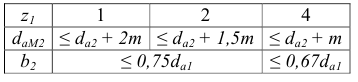

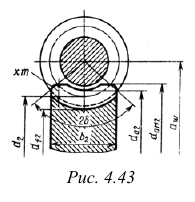

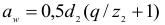

Червячные колеса (рис. 4.43). При нарезке без смещения

По условию неподрезания зубьев,

Размеры  и

и  соответствующие углу обхвата червяка колесом

соответствующие углу обхвата червяка колесом  (силовые передачи):

(силовые передачи):

Червячные передачи со смещением. Для нарезания червячных колес со смешением и без смещения на практике используют один и тот же инструмент. Поэтому червяк (аналог инструмента) всегда нарезают без смещения. Смещение инструмента при нарезании колеса выполняют в целях округления дробных значений межосевых расстояний до размеров из ряда  , а также вписывания в заданное или стандартное межосевое расстояние.

, а также вписывания в заданное или стандартное межосевое расстояние.

Стандартные межосевые расстояния установлены для стандартных редукторов  = 40; 50; 63; 80; 100; 125; 140; 160; 200; 225; 280; 315; 355; 400; 450; 500 мм. Для нестандартных передач не обязательно придерживаться этих значений. Следует иметь в виду, что межосевое расстояние можно округлить и путем некоторого отклонения от передаточного отношения, т. е. путем изменения

= 40; 50; 63; 80; 100; 125; 140; 160; 200; 225; 280; 315; 355; 400; 450; 500 мм. Для нестандартных передач не обязательно придерживаться этих значений. Следует иметь в виду, что межосевое расстояние можно округлить и путем некоторого отклонения от передаточного отношения, т. е. путем изменения  .

.

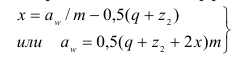

При заданном межосевом расстоянии  коэффициент смещения

коэффициент смещения

У червячного колеса со смещением

все другие размеры остаются неизменными.

По условию неподрезания и незаострения зубьев значение х на практике допускают в пределах до +0,7 (реже + 1).

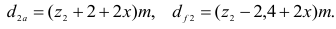

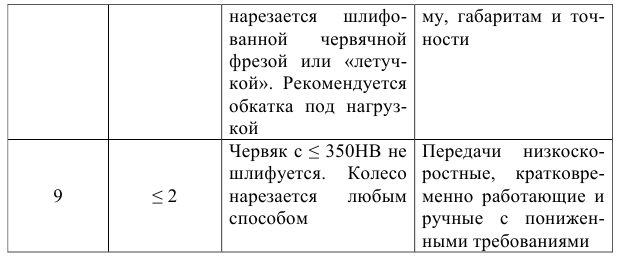

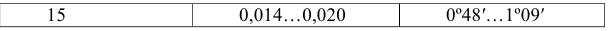

Точность изготовления. Стандартом на червячные передачи СТ СЭВ 311-76 установлено 12 степеней точности. Степени точности 3, 4, 5 и 6 рекомендуют для передач, от которых требуется высокая кинематическая точность; степени 5, 6, 7, 8 и 9 — для силовых передач (табл. 4.5). Основы стандарта на точность червячных передач такие же, как и для зубчатых.

Особое внимание уделяют нормам точности монтажа передачи, так как в червячной передаче ошибки положения колеса относительно червяка более вредны, чем в зубчатых передачах. Как было отмечено, в зубчатых передачах осевое смещение колес и небольшие изменения межосевого расстояния не влияют на распределение нагрузки по длине зуба. В червячных передачах это влияние весьма существенно. Поэтому здесь устанавливают более строгие допуски на межосевое расстояние и положение средней плоскости колеса относительно червяка. В конструкциях обычно предусматривают возможность регулировки положения средней плоскости колеса относительно червяка, а при монтаже это положение проверяют по пятну контакта (краске).

Кинематические параметры передач

Передаточное отношение. В червячной передаче в отличие от зубчатой окружные скорости  и

и  не совпадают (см. рис. 4.40). Они направлены под углом 90° и различны по значению. Поэтому червячная передача имеет следующие особенности: передаточное отношение не может быть выражено отношением

не совпадают (см. рис. 4.40). Они направлены под углом 90° и различны по значению. Поэтому червячная передача имеет следующие особенности: передаточное отношение не может быть выражено отношением  в относительном движении начальные цилиндры не обкатываются, а скользят. При одном обороте червяка колесо повернется на угол, охватывающий число зубьев колеса, равное числу заходов червяка. Для полного оборота колеса необходимо

в относительном движении начальные цилиндры не обкатываются, а скользят. При одном обороте червяка колесо повернется на угол, охватывающий число зубьев колеса, равное числу заходов червяка. Для полного оборота колеса необходимо  оборотов червяка, т. е.

оборотов червяка, т. е.

Число заходов червяка выполняет здесь функцию числа зубьев шестерни в зубчатой передаче. Так как  может быть небольшим и часто равным единице (чего не может быть у шестерни), то в одной червячной паре можно получить большое передаточное отношение. Это и является основным достоинством червячных передач. В силовых червячных передачах наиболее распространены

может быть небольшим и часто равным единице (чего не может быть у шестерни), то в одной червячной паре можно получить большое передаточное отношение. Это и является основным достоинством червячных передач. В силовых червячных передачах наиболее распространены  = 10…60(80); в кинематических цепях приборов и длительных механизмов встречаются

= 10…60(80); в кинематических цепях приборов и длительных механизмов встречаются  до 300 и более.

до 300 и более.

Ведущим в большинстве случаев является червяк.

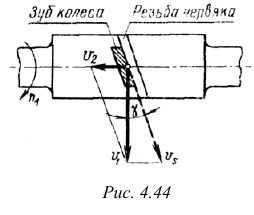

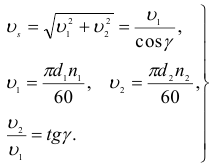

Скольжение в зацеплении. При движении витки червяка скользят по зубьям колеса, как в винтовой паре. Скорость скольжения  направлена по касательной к винтовой линии червяка. Как относительная скорость она равна геометрической разности абсолютных скоростей червяка и колеса, которыми в данном случае являются окружные скорости

направлена по касательной к винтовой линии червяка. Как относительная скорость она равна геометрической разности абсолютных скоростей червяка и колеса, которыми в данном случае являются окружные скорости  и

и  (см. рис. 4.40 и 4.44);

(см. рис. 4.40 и 4.44);  или

или  и, далее,

и, далее,

Здесь  — угол подъема винтовой линии червяка. Так как практически

— угол подъема винтовой линии червяка. Так как практически  < 30° (см. ниже), то в червячной передаче

< 30° (см. ниже), то в червячной передаче  всегда значительно меньше

всегда значительно меньше  а

а  и больше

и больше

Большое скольжение в червячных передачах служит причиной пониженного к. п. д., повышенного износа и склонности к заеданию (основные недостатки червячных передач).

К. П. Д. червячной передачи

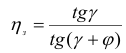

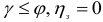

К. п. д. червячной передачи, так же как и зубчатой, определяют по формуле (4.58). Различаются только формулы для определения потерь в зацеплении. По аналогии с винтовой парой для червячных передач запишем к. п. д. зацепления при ведущем червяке:

К. п. д. увеличивается с увеличением числа заходов червяка (увеличивается  ) и с уменьшением коэффициента трения или угла трения

) и с уменьшением коэффициента трения или угла трения  . Если ведущим является колесо, то вследствие изменения направления сил получают

. Если ведущим является колесо, то вследствие изменения направления сил получают

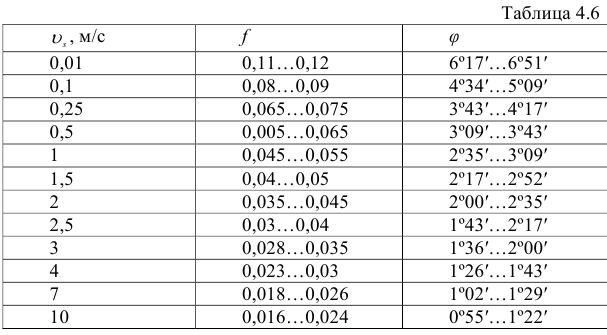

При  передача движения в обратном направлении (от колеса к червяку) становится невозможной. Получаем самотормозящую червячную пару. Свойство самоторможения червячных передач используют в грузоподъемных и других механизмах. Следует учитывать, что, согласно формуле (4.58), к. п. д. самотормозящей передачи мал и всегда меньше 0,5. Для надежности самоторможения рекомендуют

передача движения в обратном направлении (от колеса к червяку) становится невозможной. Получаем самотормозящую червячную пару. Свойство самоторможения червячных передач используют в грузоподъемных и других механизмах. Следует учитывать, что, согласно формуле (4.58), к. п. д. самотормозящей передачи мал и всегда меньше 0,5. Для надежности самоторможения рекомендуют  .

.

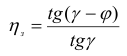

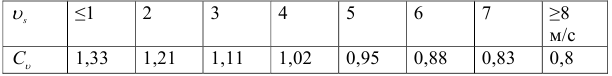

Опытом установлено, что при наличии удовлетворительной смазки значение коэффициента трения  зависит от скорости скольжения (табл. 4.6) (червяк стальной, колесо из оловянной бронзы).

зависит от скорости скольжения (табл. 4.6) (червяк стальной, колесо из оловянной бронзы).

С увеличением  снижается

снижается  . Это объясняется тем, что повышение

. Это объясняется тем, что повышение  приводит к постепенному переходу от режимов полужидкостного трения к жидкостному трению.

приводит к постепенному переходу от режимов полужидкостного трения к жидкостному трению.

Кроме скорости скольжения значение коэффициента трения зависит от шероховатости поверхностей трения, а также качества смазки. В соответствии с этим нижние значения в табл. 9.3 относятся к передачам с закаленными полированными червяками при хорошей смазке.

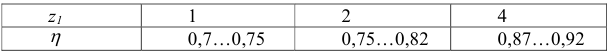

Для предварительных расчетов, когда размеры  и

и  передачи еще не известны, к. п. д. можно оценивать ориентировочно по средним значениям:

передачи еще не известны, к. п. д. можно оценивать ориентировочно по средним значениям:

После определения размеров передачи значение выбранного к. п. д. проверяют расчетом.

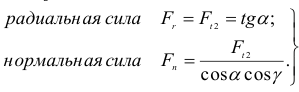

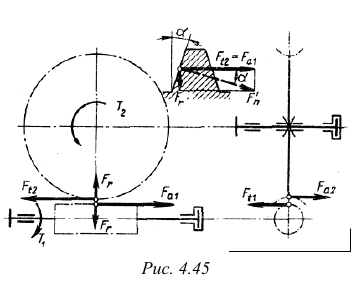

Силы в зацеплении

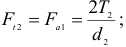

В червячном зацеплении (рис. 4.45) действуют: окружная сила червяка  равная осевой силе колеса

равная осевой силе колеса  ,

,

Окружная сила колеса  , равная осевой силе червяка

, равная осевой силе червяка

Формулы (4.62) получены на основании рис. 4.45, на котором изображено осевое сечение витка червяка. В осевой плоскости силы  и

и  являются составляющими

являются составляющими  (проекция нормальной силы на осевую плоскость). В формулах (4.60) и (4.61)

(проекция нормальной силы на осевую плоскость). В формулах (4.60) и (4.61)  и

и  — моменты на червяке и колесе:

— моменты на червяке и колесе:

Оценка и применение

На основе вышеизложенного можно отменить следующие основные преимущества червячной передачи: возможность получения больших передаточных отношений в одной паре; плавность и бесшумность работы; повышенная кинематическая точность; возможность самоторможения (при низком к. п. д.).

Недостатки этой передачи: сравнительно низкий к. п. д.; повышенный износ и склонность к заеданию; необходимость применения для колес дорогих антифрикционных материалов (бронза); повышенные требования к точности сборки (точное aw, совпадение главных плоскостей колеса и червяка).

Червячные передачи дороже и сложнее зубчатых, поэтому их применяют при необходимости передачи движения между перекрещивающимися валами, а также в механизмах, где необходимы большие передаточные отношения и высокая кинематическая точность, например делительные устройства, механизмы наведения и г. п. Червячные передачи применяют в подъемно-транспортных машинах, станкостроении, автомобилестроении и др.

Пониженный к. п. д. и склонность червячных передач к заеданию ограничивают их применение областью низких и средних мощностей при периодической кратковременной работе. Мощность червячных передач обычно не превышает 50…60 кВт. При больших мощностях и длительной работе потери в червячной передаче столь существенны, что ее применение становится невыгодным.

Расчет прочности зубьев

Основные критерии работоспособности и расчета. Червячные передачи, так же как и зубчатые, рассчитывают по напряжениям изгиба и контактным напряжениям. В отличие от зубчатых в червячных передачах чаще наблюдается износ и заедание, а не выкрашивание поверхности зубьев. При мягком материале колеса (оловянистые бронзы) заедание проявляется в так называемом постепенном «намазывании» бронзы на червяк, при котором передача может еще работать продолжительное время. При твердых материалах (алюминиево-железистые бронзы, чугун и т. п.) заедание переходит в задир поверхности с последующим быстрым разрушением зубьев колеса.

Повышенный износ и заедание червячных передач связаны с большими скоростями скольжения и неблагоприятным направлением скольжения относительно линии контакта.

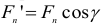

Из теории смазки известно, что наиболее благоприятным условием для образования жидкостного трения является перпендикулярное направление скорости скольжения (рис. 4.46) к линии контакта (у/ = 90 ). В этом случае смазка затягивается под тело А.

Между трущимися телами (А и В) образуется непрерывный масляный слой; сухое трение металлов заменяется жидкостным. При направлении скорости скольжения вдоль линии контакта (у/ = 0) масляный слой в контактной зоне образоваться не может; здесь будет сухое и полусухое трение. Чем меньше угол <//, тем меньше возможность образования жидкостного трения.

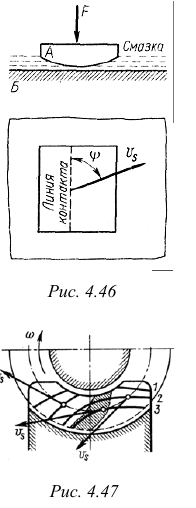

Последовательное расположение контактных линий (1, 2, 3…) в процессе зацепления червячной пары показано на рис. 4.47 Там же показаны скорости скольжения, направление которых близко к направлению окружной скорости червяка [см. рис. 4.44 и формулу (4.57)]. В заштрихованной зоне направление и почти совпадает с направлением контактных линий; условия смазки здесь затруднены. Поэтому

при больших нагрузках в этой зоне начинается заедание, которое распространяется на всю рабочую поверхность зуба.

Для предупреждения заедания ограничивают значения контактных напряжений и применяют специальные антифрикционные пары материалов: червяк — сталь, колесо — бронза или чугун. Устранение заедания в червячных передачах не устраняет абразивного износа зубьев. Интенсивность износа зависит также от значения контактных напряжений. Поэтому расчет по контактным напряжениям для червячных передач является основным. Расчет по напряжениям изгиба производится при этом как проверочный. Только при мелкомодульных колесах с большим числом зубьев ( > 100) напряжения изгиба могут оказаться решающими. Расчет по напряжениям изгиба выполняют как основной для передач ручных приводов.

> 100) напряжения изгиба могут оказаться решающими. Расчет по напряжениям изгиба выполняют как основной для передач ручных приводов.

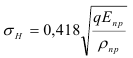

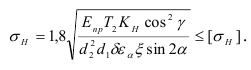

Расчет на прочность по контактным напряжениям. Основное уравнение (4.7)

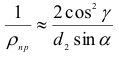

применяют и для червячного зацепления. Для архимедовых червяков радиус кривизны витков червяка в осевом сечении  . При этом по формуле (4.9) с учетом уравнения (4.21) находим

. При этом по формуле (4.9) с учетом уравнения (4.21) находим

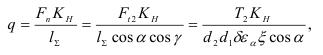

По аналогии с косозубой передачей, удельная нагрузка для червячных передач

где  — суммарная длина контактной линии (см. рис. 4.43);

— суммарная длина контактной линии (см. рис. 4.43);  =1,8..2,2 — торцовый коэффициент перекрытия, в средней плоскости червячного колеса;

=1,8..2,2 — торцовый коэффициент перекрытия, в средней плоскости червячного колеса;  — коэффициент, учитывающий уменьшение длины контактной линии в связи с тем, что соприкосновение осуществляется не по полной дуге обхвата

— коэффициент, учитывающий уменьшение длины контактной линии в связи с тем, что соприкосновение осуществляется не по полной дуге обхвата  , а так, как показано на рис. 4.47. После подстановки в формулу (4.64) найдем

, а так, как показано на рис. 4.47. После подстановки в формулу (4.64) найдем

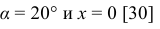

Приближенно при

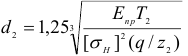

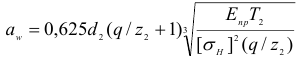

Для проектного расчета формулу (4.65) решают относительно  , заменяя

, заменяя

и принимая

При этом

Учитывая

решаем формулу (4.66) относительно межосевого расстояния:

В формулах (4.65)…(4.70)

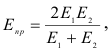

где  и

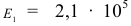

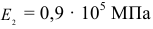

и  — модули упругости материалов червяка и колеса:

— модули упругости материалов червяка и колеса:

сталь;

бронза, чугун.

При проектном расчете отношением  задаются. При этом учитывают следующее. Неравномерность распределения нагрузки в зацеплении существенно зависит от прогиба червяка. В свою очередь, этот прогиб зависит от диаметра червяка и расстояния между опорами. Диаметр червяка пропорционален

задаются. При этом учитывают следующее. Неравномерность распределения нагрузки в зацеплении существенно зависит от прогиба червяка. В свою очередь, этот прогиб зависит от диаметра червяка и расстояния между опорами. Диаметр червяка пропорционален  , а расстояние между опорами пропорционально диаметру колеса или

, а расстояние между опорами пропорционально диаметру колеса или  (см. рис. 4.40). Поэтому при больших

(см. рис. 4.40). Поэтому при больших  следует принимать большие

следует принимать большие  .

.

Однако при увеличении  уменьшаются

уменьшаются  и к. п. д. [см. формулы (4.50) и (4.58)], а также увеличиваются габариты передачи. Для силовых передач принимают

и к. п. д. [см. формулы (4.50) и (4.58)], а также увеличиваются габариты передачи. Для силовых передач принимают  = 0,22…0,4.

= 0,22…0,4.

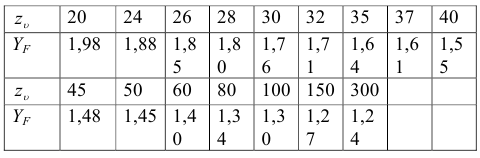

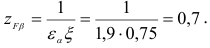

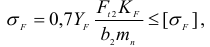

Расчет на прочность по напряжениям изгиба. По напряжениям изгиба рассчитывают только зубья колеса, так как витки червяка по форме и материалу значительно прочнее зубьев колеса. Точный расчет напряжений изгиба усложняется переменной формой сечения зуба по ширине колеса и тем, что основание зуба расположено не по прямой линии, а по дуге окружности (см. рис. 4.43). В приближенных расчетах червячное колесо рассматривают как косозубое. При этом в формулу (4.32) вводят следующие поправки и упрощения.

- По своей форме зуб червячного колеса прочнее зуба косозубого колеса (примерно на 40%). Это связано с дуговой формой зуба и с тем, что во всех сечениях, кроме среднего, зуб червячного колеса нарезается как бы с положительным смещением (см. хт на рис. 4.43). Особенности формы зуба червячных колес учитывает коэффициент формы зуба

:

:

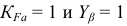

- Червячная пара сравнительно хорошо прирабатывается. Поэтому принимают

[см. формулу (4.34)] и, далее,

При этом формулу (4.32) можно записать в виде

где  — коэффициент расчетной нагрузки (см. ниже);

— коэффициент расчетной нагрузки (см. ниже);  ; значения

; значения  приведены выше с учетом эквивалентного числа зубьев колеса

приведены выше с учетом эквивалентного числа зубьев колеса

Расчетная нагрузка. Для червячных передач приближенно принимают

где  — коэффициент динамической нагрузки;

— коэффициент динамической нагрузки;  — коэффициент концентрации нагрузки.

— коэффициент концентрации нагрузки.

Как было отмечено выше, одним из достоинств червячной передачи является плавность и бесшумность работы. Поэтому динамические нагрузки в этих передачах невелики. При достаточно высокой точности изготовления принимают  при

при

= 1..1,3 при

= 1..1,3 при  > 3 м/с.

> 3 м/с.

Хорошая прирабатываемость материалов червячной пары уменьшает неравномерность нагрузки по контактным линиям. При постоянной внешней нагрузке  при переменной нагрузке

при переменной нагрузке  = 1,05…1,2 — большие значения при малых

= 1,05…1,2 — большие значения при малых  и больших

и больших  .

.

Материалы и допускаемые напряжения

В связи с высокими скоростями скольжения и неблагоприятными условиями смазки материалы червячной пары должны обладать антифрикционными свойствами, износостойкостью и пониженной склонностью к заеданию.

Червяки современных передач изготовляют из углеродистых или легированных сталей [8]. Наибольшей нагрузочной способностью обладают пары, у которых витки червяка подвергают термообработке до высокой твердости (закалка, цементация и пр.) с последующим шлифованием.

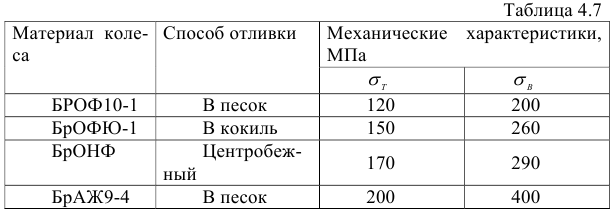

Червячные колеса изготовляют преимущественно из бронзы (табл. 4.7), реже из латуни или чугуна. Оловянные бронзы типа ОФЮ-1, ОНФ и другие считаются лучшим материалом для червячных колес, однако они дороги и дефицитны. Их применение ограничивают передачами при сравнительно больших скоростях скольжения ( = 5…25 м/с). Безоловянистые бронзы, например алюминиево-железистые типа АЖ9-4 и др., обладают повышенными механическими характеристиками (НВ,

= 5…25 м/с). Безоловянистые бронзы, например алюминиево-железистые типа АЖ9-4 и др., обладают повышенными механическими характеристиками (НВ,  ), но имеют пониженные противозадирные свойства.

), но имеют пониженные противозадирные свойства.

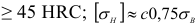

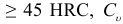

Их применяют в паре с твердыми (> 45 HRC) шлифованными и полированными червяками для передач, у которых  5 м/с. Чугун серый или модифицированный применяют при

5 м/с. Чугун серый или модифицированный применяют при  2 м/с, преимущественно в ручных приводах.

2 м/с, преимущественно в ручных приводах.

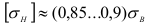

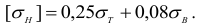

Допускаемые контактные напряжения для оловянных бронз:

при шлифованном и полированном червяке с твердостью  , при несоблюдении указанных условий для червяка. Для бронзы БрАЖ9-4

, при несоблюдении указанных условий для червяка. Для бронзы БрАЖ9-4  (МПа) — при шлифованном и полированном червяке с твердостью

(МПа) — при шлифованном и полированном червяке с твердостью  — коэффициент, учитывающий скорость скольжения:

— коэффициент, учитывающий скорость скольжения:

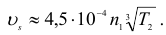

При проектном расчете скорость скольжения (м/с) оценивают по приближенной зависимости

Приведенные зависимости относятся к длительному сроку службы при нагрузке, близкой к постоянной.

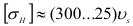

Допускаемые напряжения изгиба для всех марок бронз

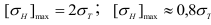

Для проверки червячных передач на прочность при кратковременных перегрузках, которые не учитывают в основном расчете, принимают следующие предельные допускаемые напряжения: оловянные бронзы  ; бронза БрАЖ9-4

; бронза БрАЖ9-4  , для бронзы всех марок.

, для бронзы всех марок.

Тепловой расчет, охлаждение и смазка передачи

Механическая энергия, потерянная в передаче, превращается в тепловую и нагревает передачу. Если отвод теплоты недостаточный, передача перегревается и выходит из строя. Количество теплоты, выделяющейся в передаче в секунду, или тепловая мощность,

где  — мощность на входном валу, Вт;

— мощность на входном валу, Вт;  — к. п. д. передачи.

— к. п. д. передачи.

Через стенки корпуса редуктора теплота отдается окружающему воздуху, происходит естественное охлаждение. Количество теплоты, отданной при этом в секунду, или мощность теплоотдачи,

где  — площадь поверхности охлаждения,

— площадь поверхности охлаждения,  — внутренняя температура редуктора или температура масла,

— внутренняя температура редуктора или температура масла,  — температура окружающей среды (воздуха),

— температура окружающей среды (воздуха),  — коэффициент теплоотдачи,

— коэффициент теплоотдачи,

Под площадью поверхности охлаждения  понимают только ту часть площади наружной поверхности корпуса редуктора, которая изнутри омывается маслом или его брызгами, а снаружи — свободно циркулирующим воздухом. По последнему признаку обычно не учитывают площадь поверхности днища корпуса. Если корпус снабжен охлаждающими ребрами ,то учитывается только 50 % площади их поверхности.

понимают только ту часть площади наружной поверхности корпуса редуктора, которая изнутри омывается маслом или его брызгами, а снаружи — свободно циркулирующим воздухом. По последнему признаку обычно не учитывают площадь поверхности днища корпуса. Если корпус снабжен охлаждающими ребрами ,то учитывается только 50 % площади их поверхности.

Допускаемое значение  зависит от сорта масла, его способности сохранять смазывающие свойства при повышении температуры. Для обычных редукторных масел допускают

зависит от сорта масла, его способности сохранять смазывающие свойства при повышении температуры. Для обычных редукторных масел допускают  = 60…70°С (наибольшая температура 85…90°С). Авиационные масла допускают

= 60…70°С (наибольшая температура 85…90°С). Авиационные масла допускают  = 100…120°С.

= 100…120°С.

Значение  указывают в задании на проектирование (обычно

указывают в задании на проектирование (обычно  ).

).

В закрытых небольших помещениях при отсутствии вентиляции  , в помещениях с интенсивной вентиляцией

, в помещениях с интенсивной вентиляцией  . Значение К уменьшается при загрязнении корпуса редуктора.

. Значение К уменьшается при загрязнении корпуса редуктора.

Если в уравнении (4.71) и (4.72)

это означает, что естественного охлаждения достаточно. В противном случае необходимо применять искусственное охлаждение или снижать мощность передачи.

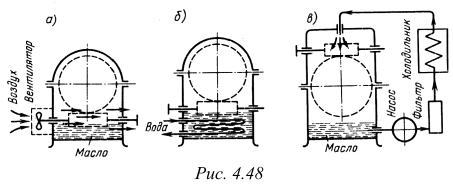

Искусственное охлаждение осуществляют следующими способами:

- Обдувают корпус воздухом с помощью вентилятора (рис. 4.48, а). При этом К повышается до 20…28 Вт/(

°С). Обдуваемая поверхность обычно снабжена ребрами.

°С). Обдуваемая поверхность обычно снабжена ребрами. - Устраивают в корпусе водяные полости или змеевики с проточной водой (рис. 4.48, б). При этом К повышается до 90…200 Вт/(

°С) при скорости воды в трубе до 1 м/с.

°С) при скорости воды в трубе до 1 м/с. - Применяют циркуляционные системы смазки со специальными холодильниками (рис. 4.48, в).

В первых двух случаях, а также при естественном охлаждении смазка осуществляется путем частичного погружения одного из колес пары (см. рис. 4.39) или червяка (рис4.48, а, б) в масляную ванну. Во избежание больших потерь на разбрызгивание и перемешивание масла, а также для того, чтобы масло не вспенивалось (при этом снижаются смазывающие свойства), глубина погружения колес в масло не должна превышать высоты зуба или витка червяка для быстроходных колес и 1/3 радиуса тихоходных колес. Рекомендуемое количество масла в ванне ~ 0,35…0,7 л на 1 кВт передаваемой мощности .

При циркуляционной смазке (рис. 4.48, в) масло подают насосом в места зацепления и к подшипникам. При этом оно прогоняется через фильтр и холодильник. Непрерывная очистка масла является большим преимуществом циркуляционной смазки, ее применяют при окружных скоростях  > 12… 15 м/с.

> 12… 15 м/с.

Искусственное охлаждение применяют в некоторых случаях для червячных и всех глобоидных передач. Для зубчатых, а также для червячных передач при сравнительно малой мощности и высоком к. п. д. (многозаходные червяки), как правило, достаточно естественного охлаждения. Сорт масла выбирают в зависимости от окружной скорости и нагруженности передачи.

Эта теория взята со страницы лекций по предмету «прикладная механика»:

Возможно эти страницы вам будут полезны: